行政でアジャイルはできるか -緊急時情報システム構築を例に

超長文ですが、自治体におけるシステム開発の難しさを法的観点から解説していますので、ご興味がある方はぜひご覧ください。

地方自治体の調達における課題

「地方自治体の行う調達は地方自治法の縛りを受ける」というのは、意外に外の方にはわかってもらえないことのひとつです。

地方自治法施行令第167条では、自治体における契約の方法が定められていますが、そこでは「競争入札」が原則です。

そして、契約相手の選び方について公平性を担保するために様々な決まりがあり、「よし!君に決めた!」とモンスターボールを投げて契約相手を決めるようなことは基本的にあり得ません。

どーしてもここじゃなくちゃダメ!みたいな時、横浜市の場合は「単独随意契約理由書」というものを作成して発注するわけですが、この理由付けはめちゃくちゃハードルが高いです。

例えていうなら、醤油を買う時にキッコーマンがいい理由を万人に理解されるように書くみたいな作業になります。

ヒゲタ醤油じゃいけないんですか!みたいな人に「いやいやキッコーマンは例えば原料の大豆がこうで、製法がこうだからいいんですよ」みたいなことを説明して理解を得るわけです。

そんなものムリゲーに決まっているので、余程のことがないかぎり単独の相手との契約ではなく、入札で選びましたよ~という方向になります。

アジャイル?なにそれ美味しいの?

入札をするということは、一定程度その契約の結果として出てくる成果物を規定しなければいけませんし、そうしないとそもそも仕様も書けません。

そのため、最後がどんなものになるかわからないアジャイル開発なんざ行政では到底無理なわけです。(やっているところがあれば裏で相当無理していると推察します。)

とはいえ試行錯誤の連続の先にしかいいシステムが生まれないのも確かなので、どうにかならんもんかと思っていました。

そんな中で施行されたとある条例が、その問いに答えをもたらし、金沢区における私の2つ目のシステム構築事例を産み出しました。

横浜市市民協働条例

これは平成24年度に横浜市会議員からの提案によって施行された、いわゆる「議員提案条例」です。

それまでも横浜市には市民活動推進条例というものがあったのですが、割と理念的な要素が強く、具体的な活動に結びつける要素が弱めでした。

例えば市の役割としてはこんな感じに書かれています。

第6条

市は、市民活動を推進するため、情報及び活動場所の提供並びに財政的支援等、予算の範囲内で適切な施策を実施するものとする。

うーん、これでは市がどんな役割を担うのかさっぱりわからない…。

というような反省がきっとあったんだろうと思いますが、平成24年に議員提案による「横浜市市民協働条例」が施行されます。(参考リンクは最後に)

この条例の特徴としては、市民や民間企業などの皆さんが横浜市への協働事業提案を行う機会を提供していること(第10条)、双方の合意により協働事業を始めるときに「協働契約」を締結することとし、役割の明確化と費用負担についての明確化を図ったこと(第12条)などがあげられます。

そして第10条の2には以下のように規定されています。

市長は、前項の提案が行われたときは、速やかに、当該提案を審 査 し、採用の要否を決定し、理由を付して提案者に通知しなけれ ば ならない。

要するに、第10条に基づくなんらかの提案がされた場合、それを受けた部署は要否の判断を絶対にしなくてはいけないということです。

金沢区緊急時情報システムの構築へ

その条例を活用して横浜市金沢区において協働構築したのが「金沢区緊急時情報システム(サービス名:5Co Voice)」です。

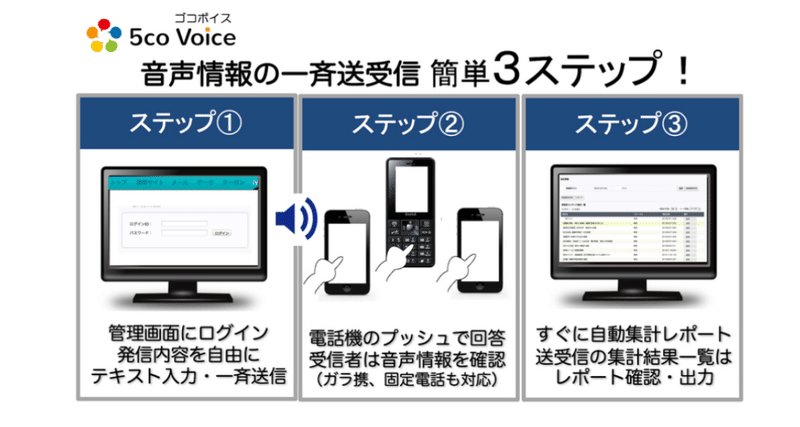

機能としては、テキスト文字を音声に変換し、登録している電話番号宛に一斉発信するという実にシンプルなものですが、すごいポイントをあげると

1 )自由にテキストを打ち込んで発信音声を作ることが可能

2 )1秒/回という高速な発信速度によって数百人単位でも数分で発信が完了

3 )双方向(ダイアルを使ったアンケート機能が可能)

4 )アンケートは管理パネルで集計される

という感じです。(参考リンクは最後に)

このシステムを提案してくれた黒田さんとは以前から顔見知りで、事業構想大学院大学を卒業されたことや世界銀行ハッカソンに参加されて「Save the baby」というプロダクトで東京会場の最優秀賞を取ったことは聞き及んでいました。

そこでFacebookに投稿されていた「Save the baby」の概要を見たところ「音声電話を使って一斉発信を行う」というキーワードが私のセンサーにビビッと反応。

「これ絶対使えるやつでしょ」と確信し、すぐさま黒田さんをランチに誘って詳しい話を聞いた後に当時の区長に話したところ、想像通り「これは面白い!」という感想を得ることができました。

市民協働条例の提案から構築・実装へ

そして、黒田さんから横浜市市民協働条例第10条に基づくご提案をいただき、契約→構築へと進むことになります。

市民協働条例における契約というのは、いくつかの類型がありますが、この構築においては「負担金型」の契約を締結しました。

負担金型を選択したのは、過去の「かなざわ育なびnet」構築時の失敗を繰り返さないためでした。

行政財産の縛りによる横展開不可を防ぐ

どんな失敗かというと、委託で作ってしまったために行政財産の縛りがかかってしまい、横展開が非常に難しくなったということです。

行政の保有する公有財産は、地方自治法第238条により、以下のとおり範囲と分類が規定されています。

一 不動産

二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物

四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

六 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利

七 出資による権利

八 財産の信託の受益権

さらに同条第4項によって、「行政財産」と「普通財産」に分けられます。

第238条第4項

行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

さらにさらに、行政財産にあたる場合はこのような規定があります。

(行政財産の管理及び処分)

第238条の4

行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

ITプロダクトは行政財産か普通財産か

横浜市の委託契約約款では、著作権譲渡を定める条項が含まれています。

それ自体は一般的なことなのでよいのですが、著作権は公有財産の範囲に含まれており、それが「行政財産」と「普通財産」のどちらに該当するのかという点が問題になりました。

私が構築を担当した子育てポータル「育なびnet」は個人的にはそのソースコードを オープンにして、他の自治体やシビックテックでの活用などをしてほしかったのですが、委託契約で構築したが故にこの財産規定の縛りを受けることになります。

色々と資料を作って財政局などに折衝を行なったのですが、石塚あるあるで誰もやったことがないことに突っ込んでいるため、だーれも判断ができずに結局頓挫したという苦い経験があります。

オープンソース文化を知らない人にとってみれば「横浜市民の税金で作っているものを無料で公開するということは、横浜市民だけが負担をして、他者が利益を得る(=市民の財産を毀損した)ことだ!」と解釈されることも有り得ます。

特に先に書いたように自治法において財産規定が明確でない状態です。

そこで住民監査請求でも起こされたら、その対応事務だけで忙殺されることは目に見えていますし、、当時実際にそういう事案が別の局で発生していた(※)こともあって、さすがに慎重にならざるを得ないという状況で、泣く泣く諦めたのでした。(※事案自体は建物の借用に関わることでソースコードとは関係なかったのですが、どこでどうイチャモンのネタに利用されるかわからないのが行政なので)

正直、こういうことが行政の仕事を増やすネタになっているということもあるので、個人的には腹立たしい思いでいっぱいです。

次々に再生産される車輪たち

結果的に「育なびnet」と同様の生年月日と郵便番号で検索するタイプの子育て支援ポータルは、全国津々浦々で「再生産」されていって、しかもどんどん開発費レートが上がっていくという状況に。

私が最後に見たやつは2000万とかで、元祖育なびnetの5倍以上。

あー、オープンソースに出来てればこんな負担をそれぞれの自治体の住民がしなくて済んだのにと忸怩たる想いでした。

こんな背景がありましたので、緊急時情報システムを作る時は「負担金型」を選択して、システム構築部分は提案者側で負担してもらい、区は検証協力(フィールドの提供とその調整)および検証時のサーバ稼働のための負担金を支出するという役割分担で契約を締結しました。

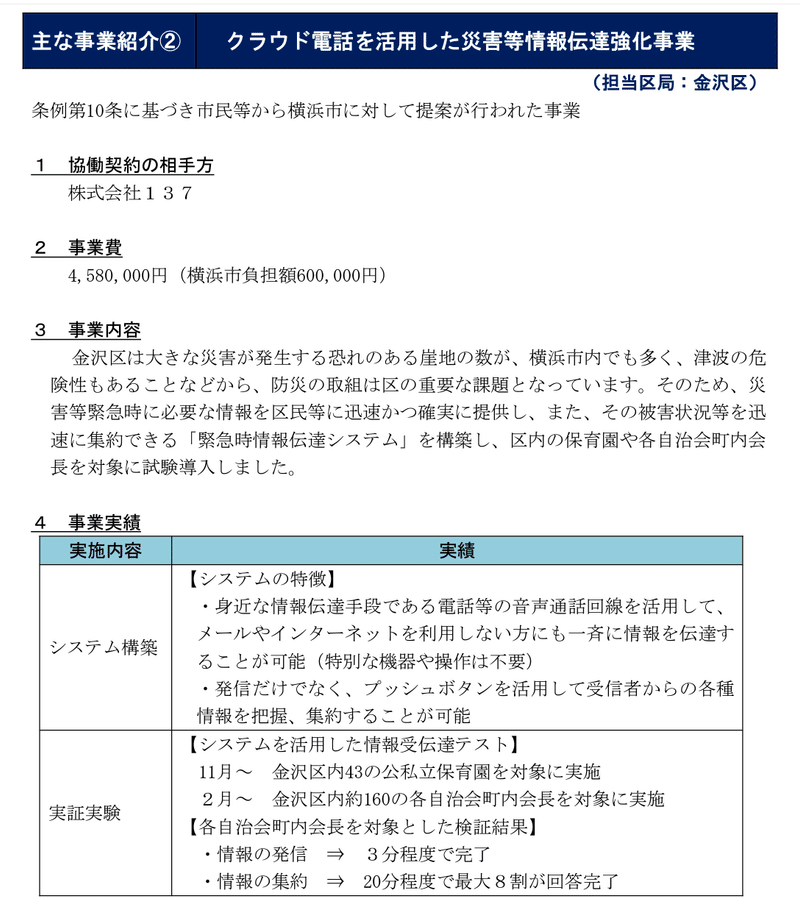

こちらは横浜市会に提出された平成26年度市民協働条例に基づく取組状況報告の抜粋です。

行政が構築部分に費用を入れていない(=委託ではない)ことと、条例に基づく契約において明確な役割分担をしたことで、できあがったシステムは提案者のみが著作権を保有し、横展開が自由に行えます。

さらに、構築過程において検証協力を行うことで、金沢区はニーズを反映してシステム構築をしてもらうことができて、より安価に必要な機能を手に入れることができるという「win-win」の状態にできました。

システムリリース後の展開

検証は、金沢区内の保育園約30園や自治会町内会長に向けて実際にシステムからの発信を行なった上で課題等を拾い、発信データと合わせてシステム側に引き継ぐという方法で進めました。

毎回の発信では、想像以上に示唆に富む検証データを取得して、効果の高い改修に反映することができ、結果的に平成27年2月に無事リリースされています。

そして、予想通り、今では横浜市内複数区と東京都足立区の「あだち安心電話」などいくつかの自治体に横展開されて、災害対応にご活用いただいています。(リンクは最後に)

この事例を通じて「やっぱり土台がしっかりしてないところに建物を作っても、結局は下から崩れていくだけだな」というのをつくづく感じましたし、デジタルファースト、Govtechなどの動きが活発化しつつある中で、同様の事例は増えてくると予想される中で、改めて土台つくりを頑張らないといけないなぁと思いました。

デジタルの前にアナログをちゃんとする

「行政財産だったとしてもオープンソースにする方法はなかったのか」と聞かれることがあるのでお答えしますが、ある事はあります。

ただし、法律の規定で財産としてまるっと手放せないので、そのためにはオープンソースプロジェクトのオーナーシップを行政側で取る必要があります。(徳島県さんは確かそんなやり方をしていたかと思います。)

具体的には、利用申請やプルリクエストの処理、利用条件を「公益利用に限る」など設定した場合の適正チェックなど、様々なバックオフィス的業務を飲み込める体制を区役所で作れればできます。

私が永遠に異動しないなら別ですが、区役所の体制ではそれは無理だろうと判断してやめました。

残念ですが、今できることは、いずれそういう世界が来ることを夢見て、こうして事例を発信することくらいです。

デジタルの案件は、技術の話だけではなく、様々な法律などによっても制限を受けるということを皆様に知っていただければ幸いです。

❤スキ&シェアしていただけたら嬉しいです♪

リンク

平成26年度 横浜市市民協働条例に基づく市民協働の取り組み状況報告書(PDF:12,639KB)