#36調剤事務 一包化加算の算定要件・条件を薬剤師がわかりやすく解説☆調剤報酬・調剤料の加算

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

///////////////////以下、動画内容////////////////////////////

皆さんこんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

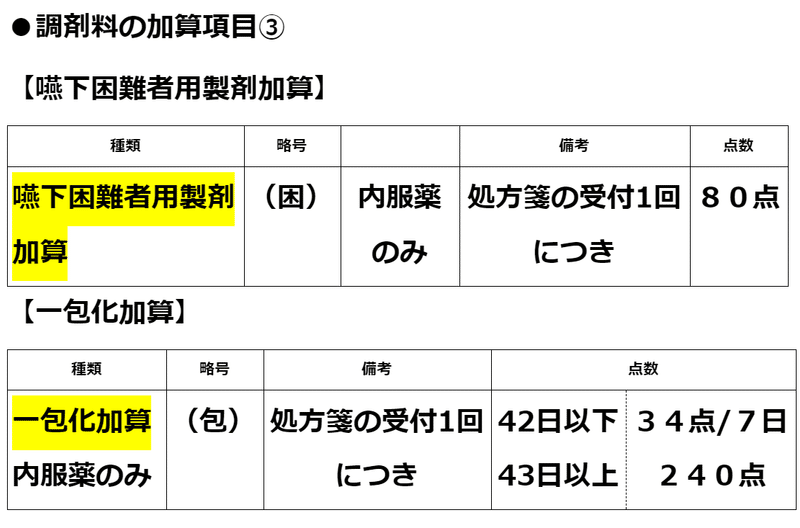

今回の動画では調剤料の加算項目③の下段部分、一包化加算についてお話します。

前回#35の動画でも触れましたが、一包化加算については実務でも良く算定される加算かと思いますし試験対策としても知っておいた方が良いと思う内容が多いのでおそらく動画をいくつかのパートにに分ける形になると思います。

今回の動画では一包化加算のPART1として基礎的な知識を中心にお話します。後半では少し応用的な内容や注意点についても触れていきます。

それで、今回も厚生労働省から出されている2つの資料(引用元提示)を元にSATOUが要約した形でお伝えします。文章だけですとなかなかイメージしずらい部分があると思いますのでイラストや図解を用いて出来るだけわかりやすい形で解説するつもりです。是非最後までお付き合い下さい。

それでは本編に入りましょう!

・一包化加算とは?

そもそも一包化とは、簡単に言いますと数種類の薬剤をシート(PTP包装)等から取り外して服用時点ごとに分包することを「一包化」といいます。

イメージしやすいように処方例1を元に図解してみます。。。

(処方例1)

Rp1)A錠 3錠 1日3回毎食後 1日分

Rp2)Bカプセル 4C 1日2回朝夕食後 1日分

Rp3)C錠 1錠 1日1回夕食後 1日分

(※上記、一包化)

まずは、基本的に一包化をしない場合というのは(図)のような形でシートに入った薬剤を患者さんに必要な数量お渡しするのですが、、、

処方例1の内容を一包化するためにまずはシートから薬剤を取りだします。

Rp1はAという錠剤が3錠、Rp2のBというカプセルが4カプセルで、Rp3のCという錠剤が1錠という形になります。

この3種類の薬を用法通りに服用時点ごとに分包すると朝食後は3個、昼食後は1個、夕食後は4個の薬剤が入る形になり、患者さんが1回に飲む分ごとに分けることができます。

このように患者さんが飲みやすいように一包化することで算定できる加算点数が一包化加算です。

それで、一包化すれば全て一包化加算がとれるわけではなくていくつかの条件を満たせば算定できる点数となりますので一つずつ見ていきましょう!

・一包化の算定要件

”(ロ) 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。”

別添3 調剤報酬点数表に関する事項(厚生労働省)より

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf#page=6

↑

こちらは、厚生労働省の調剤報酬点数表に関する事項から一部抜粋したものです。後半部分に関しては先ほどお話した内容になりますので、前半部分を2つに分けて解説していきます。

☆1「服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤」

☆1に関しては少し補足が必要で(2剤以上で、服用時点が重なっている場合)算定できる点数です。まずは、こちらから解説していきます。

一包化加算の算定要件☆1の考え方

(処方例2)

Rp1)A錠 3錠 1日3回毎食後

Rp2)C錠 1錠 1日1回夕食後

(※上記、一包化)

処方例2をご覧いただきますと、Rp1は用法が「毎食後」でRp2は「夕食後」となっており服用時点が異なる2種類の内服用固形剤です。また、剤数は2で2剤と言うこともできます。

図のようにRp1とRp2では「夕食後」の服用時点が重なっているので一包化加算を算定できる例となります。

(処方例3)

Rp1)A錠 2錠 1日2回朝昼食後

Rp2)Bカプセル 1C 1日1回夕食後

(※上記、一包化)

続いて処方例3をご覧いただきますと、Rp1は用法が「朝昼食後」でRp2は「夕食後」となっており服用時点が異なる2種類の内服用固形剤です。また、先ほどと同じく剤数も2です。

ただし、処方例2との違いとしては図のようにRp1は「朝昼食後」Rp2では「夕食後」となり服用時点が重なっている部分がありません。こういった場合には”一包化加算は算定できない”ということになります。

ここまでが算定要件☆1の考え方で

一包化加算は

☆1「服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤」(2剤以上で、服用時点が重なっている場合)算定できる点数です。

一度、先ほどの資料に戻りまして、、、

☆2「1剤であっても3種類以上の内服用固形剤」が処方されているとき。ここの部分を算定要件の☆2として解説していきます。

一包化加算の算定要件☆2の考え方

(処方例4)

Rp1)A錠 3錠

Bカプセル 3C

C錠 3錠 1日3回毎食後

(※上記、一包化)

処方例4をご覧いただきますと、Rp1は服用時点が「毎食後」の内服薬であることがわかります。また服用時点は「毎食後」のみですので剤数は1で1剤となります。

薬剤の種類を見ますと(A錠)(Bカプセル)(C錠)という3種類の内服用固形剤が処方されている場合です。

このように、☆2「1剤であっても3種類以上の内服用固形剤」が処方されているとき。こういった場合には一包化加算の算定要件を満たしていると考えることができます。

(処方例5)

Rp1)A錠 3錠

Bカプセル 3C 1日3回毎食後

(※上記、一包化)

続いて処方例5をご覧いただきますと、Rp1は服用時点が「毎食後」の内服薬であることがわかります。また剤数は1で1剤であります。ここまでは先ほどの処方例4と同じなのですが、異なる点として(A錠)(Bカプセル)という2種類の内服用固形剤が処方されている場合です。つまり、1剤で3種類という条件を満たしていませんので”一包化加算の算定ができない”処方例となります。

ここまでが一包化加算の算定要件☆2の考え方で

算定要件の☆1、☆2を再度確認しますと

一包化加算の算定要件

☆1「服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤」

(2剤以上で、服用時点が重なっている場合)

☆2「1剤であっても3種類以上の内服用固形剤」

☆1又は☆2が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することが一包化加算の要件となります。

また☆1☆2の条件から読み取れる点としては、一包化加算は内服用固形剤で算定できる点数で内服用液剤は算定の対象外となります。

また、一包化加算は内服薬の調剤料のみ算定できる加算点数で頓服薬は対象外ということになります。

ここまでが、一包化加算の算定要件について最も重要なポイントになるかと思います。この他にも一包化を算定する上で注意するべき点がいくつかあるのですが、そちらは後程お話するとしてまずはここまでの内容をしっかりと理解していただければと思います。

続いては、一包化加算についての調剤報酬点数表を見ていきましょう!

・一包化加算の調剤報酬点数表

ご覧のように一包化加算のレセプトなどで使われる略号は赤丸の部分で一包化の(包)という字になります。

先ほどの算定要件の後半で触れた通り内服薬のみが算定対象となり、頓服薬などは算定対象外となります。

次に「処方箋の受付1回につき」算定できる点数で、こちらは前回の#35の動画でお話した「嚥下困難者用製剤加算」と同じで、復習になりますが「一包化加算」と「嚥下困難者用製剤加算」は重複算定、同時に算定することはできません。

また、点数は一包化した日数が42日以下は7日ごとに34点ずつ加算点数が増えていきます。それで一包化した日数が43日以上は一律240点というのが2020年の調剤報酬改定後の点数となっています。

それで、点数については一応、厚生労働省の資料よりご覧のようになっております。

別表第三 調剤報酬点数表(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603771.pdf#page=2

”(イ) 一包化加算は、処方箋の受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が42 日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに 34点を加算した点数を、投与日数が 43 日分以上の場合には、投与日数にかかわらず 240 点を所定点数に加算する。”

注意点としては”一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに”という部分でこちらは自家製剤加算の内服薬のときと同じ考え方になります。

計算方法については#32の動画の後半でお話したので必要な方はそちらをご確認ください。。。

こちらは、SATOUが作成した一包化加算の簡易的な点数表です。

ご覧のように日数が7日増すごとに34点ずつ加算点数が増えているのがわかるかと思います。

例えば一包化した日数が10日でしたら8-14の間にあるので68点。一包化した日数が30日の場合は29-35の間にあるので170点といった感じになります。

最後に一包化加算の算定要件に係る注意事項をお話して今回の動画を閉めようと思います。

一包化加算の算定要件(注意事項)//////

別添3 調剤報酬点数表に関する事項(厚生労働省)より

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf#page=6

❞(ハ) 一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で行うものである。❞

こちらについては、記載の通りではありますが、一包化加算が算定できるのは患者さんの飲み間違いや飲み忘れを防ぐことや例えば高齢で手先が不自由な患者さんなどシートのままでは服用が難しい患者さんなど、治療上の必要性が認められる場合に算定することができます。逆に言いますと、治療上の必要性が認められなければ算定できないということが出来るかと思いますので注意が必要です。

また

❞(ニ) 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載する。❞

という記載もありまして、こちらは処方箋に医師による一包化指示がない場合を想定していると思いますが、医師の指示がない状態で薬剤師の判断のみで一包化の算定はできませんので医師の了解を得るためにも疑義照会をする必要があるかと思います。

また、一包化の理由を調剤録などに記載する。とありますが、過去に僕が勤めている薬局の新規個別指導の際に注意を受けた経験がありますので一包化を算定する際には気を付けておくべき点だと思います。

保 医 発 0 3 0 5 第 6 号(厚生労働省)

https://www.jshp.or.jp/cont/18/0219-1-4.pdf#page=30

(3) 保険薬局において、患者の希望に基づき次の①から③までに定めるサービスを提供した場合には、当該サービスについて、患者からその費用を徴収しても差し支えないものとすること。ただし、患者から費用を徴収する場合には、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」に定める手続きを経る必要があるものであること。

① 患者の希望に基づく内服薬の一包化(治療上の必要性がない場合に限る。)

最後に、(3)の内容を要約しますと、、、

患者さんの希望による一包化で治療上の必要性がない場合は、一包化加算の算定要件を満たしませんのでそういった場合は患者さんからその費用を徴収しても差し支えない。となっています。

治療上の必要性が認められないのに一包化加算を算定してしまいますと査定に繋がる可能性もあると思うので念のため知っておいた方が良いかと思いました。

今回の動画は以上です。

次回の動画では一包化の具体的な算定例なども扱う予定ですのでもしよろしければ見て頂ければと思います。

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?