#30調剤薬局事務 調剤料の調剤報酬算定(注射薬・外用薬・浸煎薬・湯薬)

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

////////////////////////以下、動画内容//////////////////

皆さんこんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

今日の動画では前回の動画に引き続き調剤料の算定についてお話していきます。中でも今回は注射薬・外用薬・浸煎薬・湯薬についてです。

それで注射薬とか外用薬はイメージしやすいけど、浸煎薬と湯薬については何それ?と思う方もいるかもしれません。

それで、余談にはなってしまいますが浸煎薬と湯薬について保険薬局における豆知識もお話しますのでもしよろしければ最後まで動画をご視聴下さい!

それでは、まずは本題である調剤料から見て参りましょう!

●注射薬の調剤料

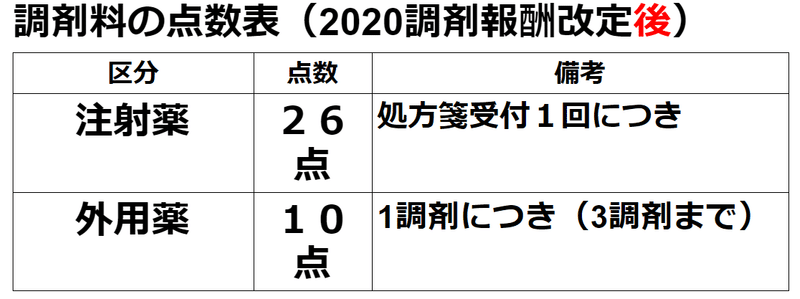

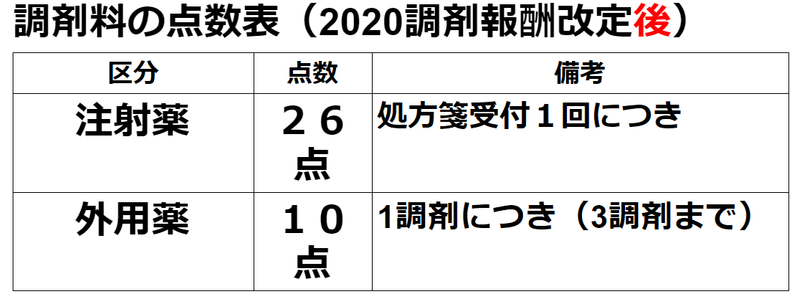

まずは、注射薬の調剤報酬点数表を見ていきますと

備考欄に処方箋の受付1回につき26点、、、算定できると書いてあります。

それで、処方箋の受付1回につき算定できる調剤料は他にもあったのですが覚えていますでしょうか?

♪♪♪♪♪♪

正解は

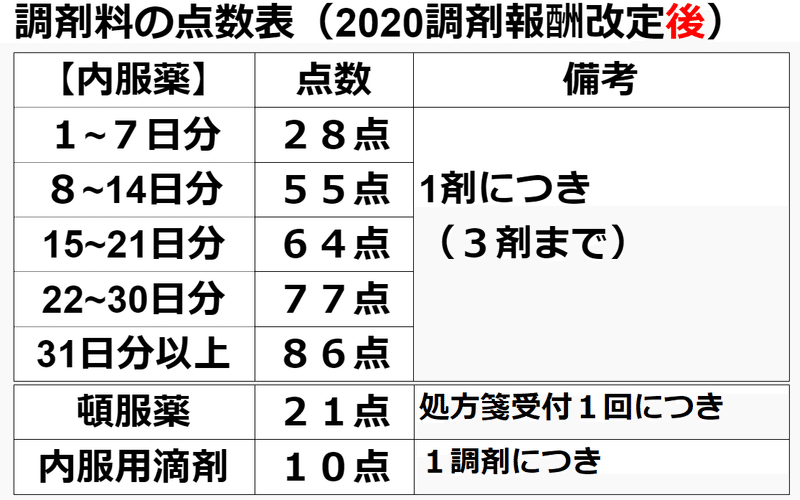

正解はご覧のように頓服薬の調剤料となります。。。

結論から申し上げますと注射薬の調剤料は頓服薬と同じように算定すればOKです。。。ということになります。

ただ、それだけではちょっと味気ないので一応、復習の意味も込めてポイントだけお話しますと

(例1)注射薬の処方

Rp1)○○注ペンフィル 100単位 2キット 1日1回 朝10単位

Rp2)××注カート 200単位 2筒 1日1回夕10単位

処方例1のように2つの注射薬が書かれた処方箋を受け取った場合を考えます。

まず、この処方箋が注射薬であることを確認するポイントとしては薬品名のこちらの部分、赤丸で囲われている場所に注目していただいてRp1)Rp2)ともに注射の注という字がありますのでこちらからこの処方箋の薬剤が注射薬であることを確認します。

それで、注射薬や外用薬は基本的に処方番号、Rpごとに1調剤とカウントしますので処方例1は2調剤であることがわかります。

ここで一旦、調剤報酬点数表に戻りまして、、、

注射薬の調剤料は処方箋受付1回につきと書かれています。

この場合は頓服薬の時と同じように調剤数にかかわらず、処方箋の受付1回につき1回だけ所定の点数を算定するということになりますので、、、

先ほどの処方例1の調剤料を考えますと

Rp1)で26点、Rp2)は0点となり、調剤料は全部で26点ということになります。。。

続いては調剤報酬点数表の下段の部分、外用薬について見ていきましょう!

外用薬の算定ルールとしては備考にありますように1調剤につき10点を、3調剤を算定限度にして計算することになります。

こちらもいくつか処方例を見ていきますと、、、

(例2)外用薬の処方

Rp1)ボルタレンサポ50㎎ 5個 発熱時に使用

まずは処方例2のボルタレンサポ50㎎という薬剤名に注目します。

それで「サポ」というのは坐薬のことになります。

坐薬は外用薬ですのでこの処方箋は外用薬の処方であることがわかります。

処方番号、Rpは1つだけですので調剤数は1であることがわかります。

外用薬の調剤料は「1調剤につき」算定しますので

処方例2の調剤料は10点ということになります。

続いて、処方例3の場合を見ていきましょう!、、、

(例3)

Rp1)

○○クリーム1% 20g

△△クリーム0.3% 20g

(※上記、2種を混合)

1日1~2回 手足に塗布

まずは、この処方例も先ほどと同じように薬剤名に注目します。

処方例3の場合は○○クリームと△クリームとなっており、2種類のクリーム剤が処方されています。それで、クリーム剤は外用薬ですのでこの処方例は外用薬の処方であることを確認できます。

次に※印の部分を見て頂いて(※上記、2種を混合)と書かれていますので

○○クリームと△クリームを混ぜ合わせて調剤することがわかります。

このように2種類以上のクリーム剤や軟膏を混合して調剤する場合には

薬剤名が2種類あっても「1調剤」として調剤料を算定します。

ですので、この処方例3の調剤料は1調剤で10点ということになります。

外用薬の最後に算定限度についてお話します、、、

処方例4

Rp1)ボルタレンサポ50㎎ 5個 発熱時に使用

Rp2)ルリコン軟膏1% 10g 1日回 足に塗布

Rp3)モーラステープL40㎎ 1日1回 腰部に貼付

Rp4)パタノール点眼液0.1% 1日4回両眼に点眼

処方例4のように4種類の薬剤が処方されている場合についてみていきます。

まずは、今までと同じように薬剤名に注目してRp1のボルタレンサポは坐薬なので外用薬、Rp2は軟膏で、Rp3はテープ剤、Rp4は点眼液ですのでいずれも外用薬であることがわかります。

また外用薬は処方番号、Rpごとに1調剤とカウントしますので処方例は外用薬が4調剤処方されております。

ここで調剤報酬点数表を見返しますと、、、

外用薬の場合は算定限度が3調剤と記載されていますので、、、

処方例4に戻りまして

Rp1で10点 Rp2で10点 Rp3で10点 と調剤料を3調剤まで算定します。それで4調剤目のRp4は調剤料を0点とすることになります。

以上、ここまでが外用薬の調剤料となります。

最後に浸煎薬・湯薬の調剤料を見ていきましょう!、、、

まずは、表の一番上にあります浸煎薬について

こちらは、1調剤につき190点を算定します。算定限度があって3調剤まで、、、となっています。先ほどお話した外用薬と同じですので調剤料についてはわかりやいのではないでしょうか?

続いて、湯薬について

こちらは投与日数ごとに調剤料の点数がかわってきます。

表のとおり 投与日数が1~7日目までは190点です。

それで8~28日目の部分については1日ごとに10点ずつプラスしていく形になります。

例えば、湯薬の処方日数が10日分だった場合を考えますと

1~7日目の部分は固定で190点、8日目で10点プラス、9日目で10点プラス、10日目で10点プラスといった形で28日目までは1日ごとに10点プラスしていきます。

ですので湯薬の処方日数が10日の場合には190点プラス30点で合計220点となります。

それで、最後の29日分以上の場合には記載の通り400点で固定されています。

それで、一応注意点がありまして

今まで見てきた通り浸煎薬と湯薬の調剤料は、1回の処方箋受付について例えば4調剤以上ある場合でも、3調剤までを算定限度としています。

ただし、内服薬又は浸煎薬、湯薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、浸煎薬と湯薬については調剤数をそれぞれの調剤数に含めることとする。。。。という規定があります。

どういうことかと言いますと、例えば(処方例5)Rp1)で内服薬が1剤、Rp2)でも内服薬が1剤、Rp3で浸煎薬が1調剤、Rp4で湯薬が1調剤という処方があった場合、、、

内服薬で合計2剤、浸煎薬1剤 湯薬1剤 という形になります。

こういった場合は、Rp1-4のうち、3つまでを限度として調剤料を算定する。。。ということになります。

それで、内服薬の調剤料をみますと、、最高でも31日分以上の86点で

浸煎薬と湯薬の調剤料を見ますと、、、それぞれ190点以上となりますので

先ほどの処方例5の場合は、、、

調剤料の点数が高い浸煎薬と湯薬の調剤料をそれぞれ算定して、3つめは内服薬の調剤料のうちどちらか高い方を算定し合計で3つまでとして、4つ目の調剤料は算定できず0点とする。。。ことになるかと思います。

以上、ここまでが浸煎薬・湯薬の調剤料についての注意点となります。

最後にちょっとした余談をさせて下さい。

今日の動画の後半でお話した

浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したもの、、、で

湯薬とは、薬局において2種以上の生薬(粗切、中切又は細切したもの)を混合調剤し、患者が服用するために煎じる量ごとに分包したもの

のことを言います。

言葉の定義でみるとちょっと分かりにくいかと思います、、、

それで、イメージしてもらいやすいように物凄く簡単に言いますと浸煎薬も湯薬も「漢方薬」と思ってもらうとわかりやすいと思います。

それで、漢方薬は通常2つ以上の(生薬)といわれる天然からとれる成分を組み合わせることで作られます。

浸煎薬は、漢字の通りお湯に浸して煎じる、つまり煮だして有効成分や滋養を取り出した薬と考えてもらうとわかりやすいと思います。なので浸煎薬は液体が完成品。

湯薬は、煮詰める前の2種類以上の生薬を細く切って飲む分ごとに分包したもので、お湯という漢字からすると液体をイメージしますがこちらは液体になる前のもの、、、というと少しわかりやすいのではないでしょうか!

それで今現在、病院を受診して漢方薬を処方される場合には「ツムラの医療用エキス顆粒」が代表例として挙げられると思います。

先ほどお話した浸煎薬と湯薬のような煮だして飲むタイプの漢方薬が保険医療機関から処方されることはほとんどないかと思います。

それで、先ほど写真の例として見て頂いたツムラの葛根湯エキス顆粒のように「葛根湯」のような○○湯という薬は元々、生薬を煎じた薬で液体だったものです。

ですので、お医者さんの中には葛根湯をお湯で溶かして、つまり本来の形に近い形で服用をすすめる方もいらっしゃいます。

元々の漢方薬の中には生薬の匂いを吸いこんで、直接、鼻やのどの粘膜に作用させることを期待して処方されるものもあったそうで、今現在多く使われているエキス顆粒をお湯に溶かすことで匂いからの作用を期待することもできるようです。

それで、お湯だとより効能効果に期待できるというメリットがある一方で匂いが強く飲みにくい患者さんがいたり、持ち運びが大変といったデメリットもあるかと思います。

ですので、今現在の医療用漢方製剤といえば生薬の成分を乾燥させ粉末化したエキス剤が主流となっているようです。

実際に僕も調剤薬局に10年近く勤務しておりますが、恥ずかしながら今まで一度も浸煎薬と湯薬の調剤料を算定したことがありません。

正直な所、実務でほとんど使われることがない浸煎薬と湯薬の調剤料を勉強してもどうなのかな?と思ったりしますが、それでも資格試験においては出題される可能性もあると思いますので僕自身、調剤料の概要だけでもしっかり頭に入れておこうと思いました。

今日の動画では余談が長くなってしまいました。

最後までご視聴してくれた方に感謝いたします。

ありがとうございました。

豆知識 あるある 全国にある店舗数は?

(案)コメント下さった方にSATOUが作成したオリジナルテキストをプレゼント

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?