#37調剤薬局事務 一包化加算(日数違い、液剤、服用時点が4剤)の練習問題・レセプト記載例☆調剤報酬・調剤料の加算PART2

調剤薬局事務 資格・独学・勉強お役立ちCH - tyouzaiCHです。

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

///////////////////以下、動画内容////////////////////////////

皆さんこんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

今回は前回#36の動画の続きで一包化加算の

PART2をお届けしようと思います。

今回は一包化の算定についてイメージし易くするためにも処方例をなるべく多くご紹介して一つずつ解説していきます。

処方例を見て頂く際には一包化の算定が出来るのか?出来ないのか?また、算定できる場合は何点になるのか?といったあたりに注目して頂いて、後半の処方例では調剤料を交えてレセプト記載時の注意点などもお話しますので是非皆さんも一緒に考えてみて下さい。

それでは、一包化の算定例を見ていきましょう!

(処方例6)

Rp1)A錠 4錠 分4 毎食後と就寝前 7日分

Rp2)C錠 1錠 分1 就寝前 14日分

(※上記、一包化)

まずは、処方例6をご覧いただきこちらの処方が一包化加算の算定対象になるかを考えてみましょう。

処方例6ではRp1は用法が「毎食後と就寝前」でRp2は「就寝前」となっており服用時点が異なる2種類の内服用固形剤と考えることができます。また、剤数は2で2剤と言うことができます。

注目するべき点として投与日数がRP1は7日分、RP2は14日分となっております。こういった場合の一包化加算の点数は何点になるのか?またレセプトに記載する方法についても学んでいきましょう!

図のように、投与日数が1~7日分については、Rp1とRp2では「就寝前」の服用時点が重なっております。。。

また、投与日数が8~14日の部分についてはRp1は投与日数がそもそも7日分なので×印としてRp2については就寝前に1種類の内服用固形剤があるという形になります。

ですので、投与日数が1~7日分については、剤数が2剤以上で服用時点「就寝前」の部分に重なりがあり前回の動画#36の一包化加算の算定要件☆1に該当しますので一包化加算が算定できると考えることができます。

それで、8~14日分については一包化加算の算定要件を満たさないので加算点数をとることはできません。。。

ここで、一包化加算の算定に関する注意点を2つお伝えしますと、、、

☆3・一包化加算では「処方箋の受付1回につき」1度だけ算定できる点数です。

ですので、一包化加算の算定対象となる剤が2剤以上ある場合でも算定するのは1度だけとなります。

また、☆4・一包化の点数は【投与日数と一包化した日数が同じ剤】の調剤料で算定します。

以上の2点を踏まえた上で(処方例6)について再度考えてみますと、、、

処方例6では、投与日数が1~7日分については一包化加算の要件を満たし、8~14日については算定要件を満たしておりませんでした、、、

こういった場合には、算定要件を満たしている日数のみ、つまり、7日分の部分だけ算定可能として、調剤報酬点数表の通り1~7日分の一包化加算の点数34点を算定することになります。

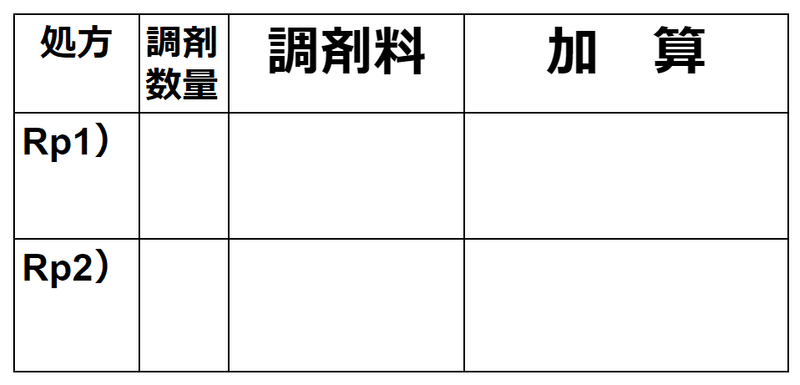

・(一包化加算の)レセプト記載時の注意点

まずは、内服薬の場合は投与日数が調剤数量となりますのでRP1は投与日数7日分の7、RP2は14日分の14を記載します。こちらについては別の動画で改めてお話します。

それで、調剤料はRp1が内服薬7日分なので28点、RP2は14日分で55点です。

調剤料の点数については#28の動画でお話した内容ですのでもし必要な方はご確認ください。

それで、ここからがポイントとなります。

一包化加算の略号(包)は【一包化加算に係る剤】全ての加算料の欄に記載する必要があります。この、係る剤というのは算定対象となる剤と言うことも出来るかと思います。

それで、処方例6ではRp1、RP2ともに一包化に係る剤なので加算料に略号(包)を記載することになります。

次に加算点数ですが、こちらは一包化に係る剤のうち、いずれか1剤の加算料の欄に記載します。

それで、先ほどお話した通り☆4・一包化の点数は【投与日数と一包化した日数が同じ剤】の調剤料で算定します。

ですので、RP1の加算の欄に34点と記載することになります。

一応、補足となりますが、、、実務においては先ほどの処方例6の様な場合、一包化加算の算定が出来るのは7日分だけですが、8~14日の部分についても実際には分包して患者さんにお渡しすることがほとんどですし、場合によっては一包化の算定要件をひとつも満たしていない場合でも医師の指示によってはサービス一包化という形で分包することもあり得るかと思います。

それで、レセプト記載時の注意点としては、実際に一包化した日数ではなく算定要件を満たしている日数に注目して加算点数を記載するようにすれば間違いがないかと思いますので是非覚えておいてください。

続いては、処方例7)について考えていきましょう!

(処方例7)

Rp1)A錠 3錠

Bカプセル 3C

C錠 3錠

D内用液 3ml 分3 毎食後20日分

(※上記、一包化)

処方例7では、同じ服用時点「毎食後」に4種類の薬剤が処方されています。それで、用法の部分からいずれも内服薬であると考えることができます。

ここで、注目して欲しいのが上から4番目のD内用液です。

一番上からA錠、Bカプセル、C錠は内服用固形剤であるのに対して4番目のD内用液は内服用液剤となります。

内服用液剤については、一包化加算の算定対象外となりますのでご注意下さい。

続いて、A錠、Bカプセル、C錠について見ていきます。

こちらは、同じ服用時点で3種類の内服用固形剤であることがわかります。

ですので、一包化加算の算定要件

☆2「1剤であっても3種類以上の内服用固形剤」

にあたりますので、一包化加算の算定が出来ると考えることができます。

一応、服用時点の重なりをみますと、図のようになります。

実際に分包した場合には朝・昼・夕食後ともに3個ずつの薬剤が入る形になります。

処方日数を再度確認しますと20日分ですので

一包化加算は15-21日の間にあるので102点を算定することになります。

次に、調剤料についても考えてみますと、、、

A錠、Bカプセル、C錠については内服用固形剤として1剤とカウントして調剤数量は処方日数である20日分の「20」となります。調剤料は64点、加算の欄には略号(包)と一包化加算の点数102を記載します。

また、D液については、こちらは内服用液剤ですので内服用固形剤とは別剤として調剤料を算定できます。ですので、調剤数量は上と同じ「20」、調剤料は64点、内服用液剤は一包化加算の算定対象外ですので加算の欄には略号も何も記載しないことになります。

ここまでが処方例7の一包化加算の算定と調剤料についての考え方になります。

続いては、処方例8)について考えていきましょう!

(処方例8)

Rp1)A錠 2錠

Bカプセル 2C 分2 朝夕食後14日分

Rp2) C錠 1錠 分1 夕食後 14日分

Rp3) D錠 1錠 分1 昼食後 14日分

Rp4) E錠 1錠 分1 就寝前 14日分

(※上記、一包化)

処方例8では、それぞれ異なる服用時点で4剤の内服用固形剤が処方されている内容です。

それで、一包化指示がありますのでまずは一包化の算定要件を満たしているかを確認していきましょう!

まずは、一包化加算の算定要件をもう一度振り返りますと、、、

『一包化加算の算定要件

☆1「服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤」

(2剤以上で、服用時点が重なっている場合)

☆2「1剤であっても3種類以上の内服用固形剤」』

処方例8では、☆2に該当する1剤中に3種類以上の内服用固形剤という処方はありませんでしたので

☆1「服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤」

(2剤以上で、服用時点が重なっている場合)

こちらに該当するかどうかを確認していきます。

それで、処方例8の内容を図解したものがこちらになります。

ご覧のようにRp1とRp2には服用時点に重なりがありますが、Rp3と4については服用時点に重なりがないことがわかります。

ですので、一包化加算の算定に係る剤はRp1と2で、、、

算定の対象外となるのはRp3と4と言えるかと思います。

それで、処方日数に関しては全て14日分でしたので一包化加算の点数は68点です。

次に、調剤料についても考えてみますと。

まずは、Rp1と2について見ていきます。

調剤数量はどちらも14日分でしたので調剤料はどちらも55点です。

加算の欄は一包化加算の算定対象となる剤に対してそれぞれ略号を記載します。それで先ほどの一包化の加算点数68点についてはRp1と2のどちらに記載しても構わないですが、僕は上から順に記載しているのでRp1の加算の欄に68点と記載します。

続いてRp3と4について見ていきます。

こちらも調剤数量が14日分でしたので調剤料はどちらも55点、、、と言いたくなりますが、内服薬の調剤料は3剤までが算定限度となるのでどちらか一方は0点となります。

僕の場合は素直に上から数えて4剤目を0点として記載することにします。

それで、加算の欄については今回は一包化加算の算定対象外となる剤ですので略号も記載しませんしもちろん点数も記載しないでおきます。

以上、今日はここまでとさせていただきます。

前回#36の動画でもお話しましたが、一包化加算についてはもう少し深堀した方が良いかと思いますので、次回の動画では一包化加算と同時に算定できる加算の処方例などについてお話しようと思います。

それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?