#35調剤薬局事務 調剤料の加算③④調剤報酬(嚥下困難者用製剤加算・無菌製剤処理加算・在宅患者調剤加算)

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

///////////////////以下、動画内容////////////////////////////

皆さんこんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

今回の動画では

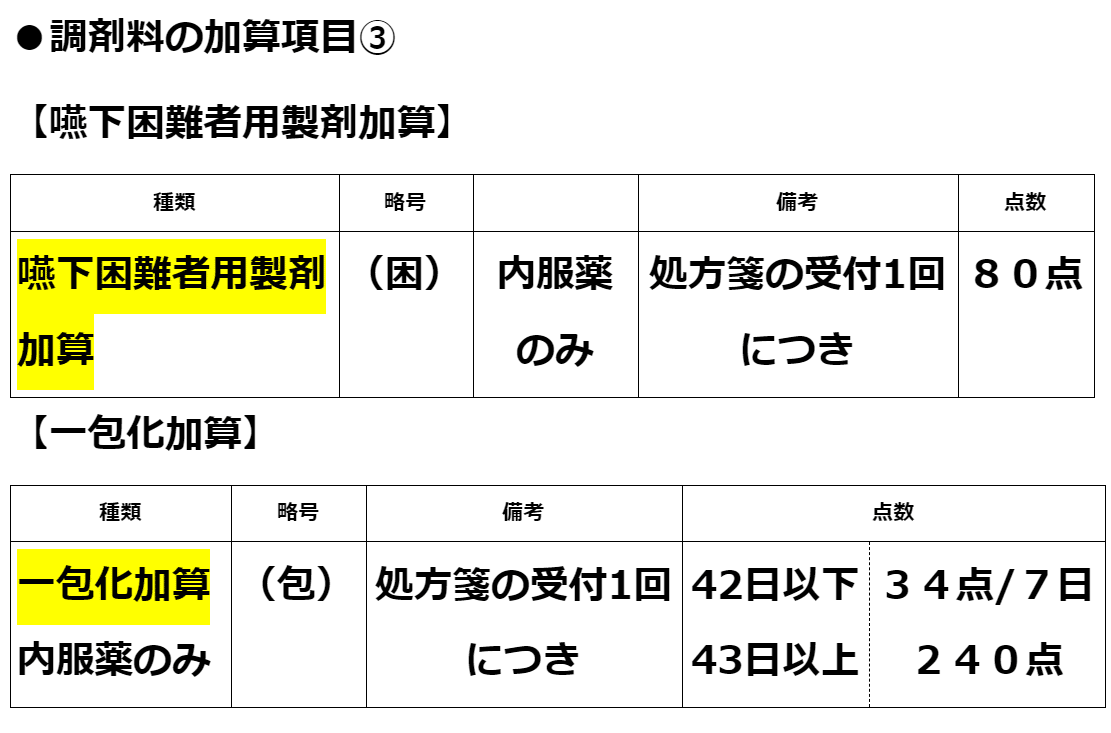

調剤料の加算項目③として、嚥下困難者用製剤加算を中心にお話します。

それで、下段にある一包化加算の詳細については結構なボリュームになってしまいそうなので次回以降の動画で扱う予定です。

それと、加算項目④の無菌製剤処理加算と在宅患者調剤加算についても簡単な概要と注意事項についてお話します。

今見て頂いた2枚の資料にある4つの加算の共通点として

嚥下と一包化は「内服薬のみ」に算定できる加算ですし、

④の無菌製剤処理加算は「注射薬のみ」。在宅患者調剤加算は名前の通り在宅患者さんのみに算定できる点数で、どれも算定要件が限定されているのが特徴かと思います。

それで、僕の場合、休日に本屋さんに出かけて調剤事務の資格試験の参考書とか問題集を軽く見させてもらうことがあるのですが、特に「一包化」については重点的に扱われている印象があります。

ですので、一包化については気合を入れて学んだ方が良いと思いました。

また、実務においても一包化は頻繁に算定する点数でもあるので算定要件などを今後の動画で細かくお話していこうと思います。

ひとまず、今日の動画でお話する3つの加算については、要点だけをお伝えして細かな部分は今後必要に応じて動画作成していく予定です。

それでは、本編に入りましょう!

最初に嚥下困難者用製剤加算については、厚生労働省の2つの資料を元に僕なりにポイントを絞って要約しました。もし必要な方は動画の概要欄にリンクを貼るのでご確認ください。

別表第三 調剤報酬点数表 ┃ 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603771.pdf#page=2

別添3 調剤報酬点数表に関する事項 ┃ 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf#page=5

嚥下困難者用製剤加算のポイント

①嚥下困難者用製剤加算とは?

②調剤報酬点数表

③他の加算との重複算定

以上の3点について、詳しく見ていきましょう!

①嚥下困難者用製剤加算とは?

・嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことで算定できる加算点数。です。

ちょっと長い文章で嫌になりそうですが、もう少しわかりやすい形で

ひとつずつお話していきます。

まずは、対象となる患者さんの具体例として嚥下障害等とありますので、薬の飲み込みが悪い患者さんを想定しています。

次に「市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し」とあります。

こちらは、例えば市販されているAという錠剤では飲み込めない患者さんに対して錠剤を粉砕する場合などが該当するかと思います。

それでA錠という商品と同じ成分であるA散とかA顆粒といった粉の薬が薬価基準に収載されている場合はわざわざA錠を粉砕しないで市販されている粉の薬を使えばいいよね!となりますのでA錠を粉砕しても算定要件を満たしていないので嚥下困難者用製剤加算は取れません。

あとは、「医師の了解を得た上で」とありますので、処方箋上に「粉砕」などの指示があれば問題ありませんが、特に指示がない場合には疑義照会をして医師の了解を得る必要があるかと思います。

続いて、、

””・ 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければならない。””

(調剤報酬点数表に関する事項)より

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf

という記載もありました。

こちらはどちらかというと薬剤師さん向けの内容になるかもしれませんが、

例えば、タケプロンのOD錠のように粉砕すると薬の効果が著しく失われてしまう薬剤の粉砕は算定要件を満たさないと思われます。

ただ粉砕すれば点数の加算が出来るわけではなく、先ほどの記載の通りですが「薬剤の性質、特徴等についての薬学的な知識に基づいて剤形の加工」を行う必要があると思います。

次に、調剤報酬点数表を見ていきましょう!

まず、嚥下困難者用製剤加算のレセプト作成時に使う略号ですが、こちらは赤丸で囲まれた部分で困難の(困)という字です。

次に、嚥下困難者用製剤加算は、ご覧のように処方箋の受付1回につき、内服薬の調剤料だけに加算できる点数です。点数は一番右側にある通り投与日数などにかかわらず一律80点となっています。

特に実務においてポイントだと思うのが「内服薬のみ」「処方箋の受付1回につき」という部分だと思うので処方例を見ながらお話していきます。。。

(処方例1)

Rp1) A錠 3錠 1日3回毎食後7日分(※粉砕)

Rp2) B錠 1錠 発熱時屯用 3回分 (※粉砕)

処方例1では飲み込みが悪い患者さんに対して内服薬と頓服薬が処方されている場合を考えます。

Rp1)を見ますと用法の部分から内服薬であることがわかります。

それで、Rp1)が「嚥下困難者用製剤加算」と「自家製剤加算」の両方の算定要件を満たしている可能性がありますが、そういった場合にはどうちらか一方の加算点数を算定することになります。

「嚥下困難者用製剤加算」は「処方箋の受付1回につき」算定できる点数で、、、

以前の動画の復習になりますが、「自家製剤加算」は「1調剤につき」算定できる点数でした。

Rp1)のように「1調剤」に対して「嚥下困難者用製剤加算」と「自家製剤加算」の両方の算定要件を満たしているとする場合は2つの加算を同時に算定することはできません。

それで、どちらか一方だけ算定することとなるのですが、その場合には点数の高い方を取るのが一般的かと思います。Rp1)の場合は「嚥下困難者用製剤加算」が80点で高いのでこちらを算定することにします。

続いてRp2)を見ていきますと

こちらは用法の部分から「頓服薬」であることがわかります。

それで、嚥下困難者用製剤加算の算定については内服薬のみが対象となり、頓服薬については算定の対象とはなりません。

ですが、処方箋に粉砕指示もありますし、当然ですが飲み込みの悪い患者さんが飲みやすい形に加工するべきなのでこの場合「粉砕」調剤を行います。

それで、Rp2の頓服薬が、自家製剤加算の算定要件を満たしている場合は自家製剤加算の算定ができると考えられます。

Rp1では「嚥下困難者用製剤加算」と「自家製剤加算」を同時に算定は出来ないとお話しましたが、、、

Rp2では、「頓服薬」なので嚥下困難者用製剤加算の算定対象ではない。言い換えると嚥下困難者用製剤加算に係る剤ではない。

こいった場合にはRp2で「1調剤につき」算定できる「自家製剤加算」を算定することができると考えます。

ここまで、ちょっと難しく感じる方もいるかもしれませんので表にしてまとめてみます。もう少しだけお付き合い下さい!

③他の加算との重複算定

【内服薬】調剤料の加算

今ご覧いただいている表は内服薬の調剤料の加算について、4種類の加算を載せています。

先ほどお話した処方例1のRp1の場合ですと、嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算の2つの加算が算定対象となる場合でしたが、こういった場合は一般的に点数の高い方を1種類だけ算定して重複して算定はできません。

重複して算定できないよ!という意味で×印をつけてあります。

表をご覧いただくと全て×印ですので、つまり、Rpごと(つまり1調剤)につき、複数の調剤料の加算が算定対象となる場合は1種類の加算点数のみを算定して重複して算定することは出来ないということになります。

続いて、表の②を見ていきます、、、

こちらは別調剤の場合の表です。

それで、左上の4つのコマについてですが、嚥下困難者用製剤加算と一包化加算についてはそもそも処方箋の受付1回につき算定する点数ですので、それぞれが受け付けた処方せんにある全ての内服薬が算定対象になります。

ですので、別調剤であっても重複して算定はできませんので、×印となります。

それで、自家製剤加算と計量混合調剤加算については【1調剤につき】算定する点数ですので、各加算の算定対象にならない【剤】つまり(別調剤)であれば各加算を算定できることになります。

例えば、1枚の処方せんで一包化加算と計量混合調剤加算の両方を算定できることがありますので○印をつけてあります。

一包化加算については、今後詳しくお話しますので機会があれば重複算定についてももう一度触れてみようと思います。

以上ここまで、嚥下困難者用製剤加算のポイント

①嚥下困難者用製剤加算とは?

②調剤報酬点数表

③他の加算との重複算定

3つについてお話してきました。

長くなって申し訳ないのですが最後に無菌製剤処理加算と在宅患者調剤加算について軽く概要だけ触れて終わりにしようと思います。

・無菌製剤処理加算

無菌製剤処理加算の略号は赤丸の部分(菌)となります。

無菌製剤処理加算とは?

まずは注射薬のみに算定できる点数ということになります。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、2種類以上の注射薬を混ぜ合わせたりするなど無菌製剤処理を行った場合に算定できる加算点数です。

対象となる注射薬ですが、表にある通り、、、

中心静脈栄養法用輸液、麻薬又は抗悪性腫瘍剤を製剤した場合になります。

それで、無菌製剤処理加算は注射薬1日分につき算定する点数で患者さんの年齢によって加算点数が変わります。

6歳以上と6歳未満でそれぞれ点数が異なっていて6歳未満の乳幼児さんに対して調剤を行った場合は点数が高くなっています。

注射薬の区分ごとの点数は表の通りとなりますのでご確認ください。

調剤報酬点数表(厚生労働省)参照

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603771.pdf#page=3

最後に在宅患者調剤加算を見ていきます。

・在宅患者調剤加算

表にある通り略号は赤丸の部分、在宅の(在)という字になります。

処方箋の受付1回につき15点算定できる加算点数です。

在宅患者調剤加算については、厚生労働省から出されている資料がわかりやすいと思ったので興味のある方は是非ご覧になって見て下さい。

平成24年度調剤報酬改定及び薬剤関連の診療報酬改定の概要 ┃ 厚生労働省保険局医療課

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/h24_01-06.pdf#page=8

漢字の通り、在宅で療養している患者さんに対して調剤を行った場合

次の(1)~(5)にある

「在宅患者訪問薬剤管理指導料」や介護保険に係る「居宅療養管理指導費」を算定している患者さんに対して調剤を行った場合に加算できる点数です。

(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料

(2)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

(3)在宅患者緊急時等共同指導料

(4)居宅療養管理指導費

(5)介護予防居宅療養管理指導費

以上、最後は駆け足でしたがここまで3つの加算についてお話してきました。

次回は「一包化」についてお話しようと思います。

最後までご視聴いただきありがとうございました。

参考資料

https://note.com/ryuuta/n/n37fe71b2fc5e

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?