#29【調剤事務】内服薬の調剤料(後編)頓服薬、内服用滴剤の調剤料☆調剤報酬算定

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

////////////////////////以下、動画内容//////////////////

内服薬の調剤料(後編)

#28の続きです。

ここまで調剤料の算定について、処方例をいくつかみながらお話してきました。調剤料の算定ルールを覚える際のポイントをお話しますと

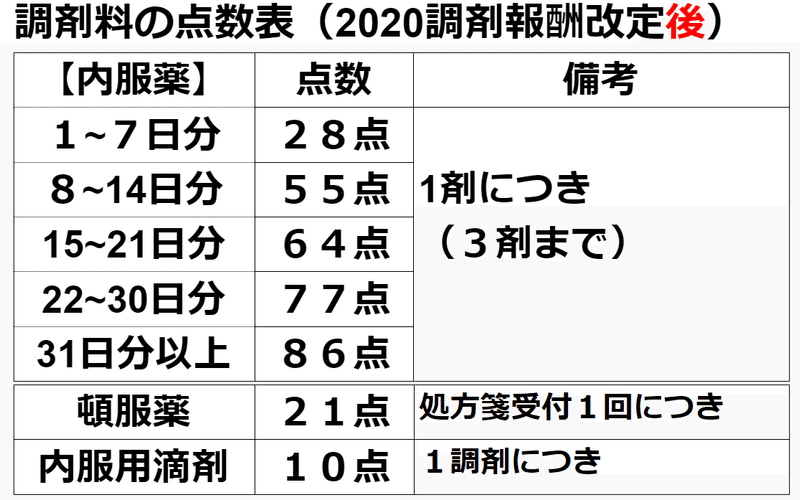

まずは、点数表にもありますように

・内服薬の調剤料は投与日数ごとに点数が定められているということ。

・備考欄にあるように「1剤につき」算定するということ。

・算定限度は(3剤まで)であること。

以上の3点は最低限知っておく必要があると思います。

(例5)

Rp1) A錠 1錠 1日1回朝食後28日分

Rp2) B散 1g 1日1回昼食後21日分

Rp3) Cカプセル 1C 1日1回夕食後14日分

Rp4) Dシロップ 1mL 1日1回就寝前7日分

続いて、実際の処方例を見る上でのポイントとしては

・各処方番号(Rp)の服用時点に注目して「?剤」(何剤)であるか把握すること。

・(処方例5のように)4剤以上ある場合には投与日数にも注目して点数の高いものから順に3剤を限度に算定すること。

このあたりをポイントにして見ることがルールを覚える上で大切だと思います。

それで、もう少し補足点をお話させてください。

処方例5の場合はそれぞれRpごとに投与日数が異なる事例でしたが、、、

処方例6のように投与日数がすべて同じ場合はどう考ればよいのでしょうか?

(例6)

Rp1) A錠 1錠 1日1回朝食後7日分

Rp2) B散 1g 1日1回昼食後7日分

Rp3) Cカプセル 1C 1日1回夕食後7日分

Rp4) Dシロップ 1mL 1日1回就寝前7日分

処方例6の場合は全ての投与日数が7日分と同一ですので調剤料もそれぞれ28点となり同一になります。

こういった場合はRp1から4のうち3剤までを28点として、いずれか1つは算定できませんので0点とします。

この際、Rp1から4のどの処方番号を0点にしても良いのですが、僕の場合は上から順番に3剤までを28点で算定して4剤目以降を0点とするのがわかりやすくて良いのではないかと思っています。

また、実際にレセプトに調剤料を記載する時も4剤目以降の調剤料の欄は空欄にするのではなく0点と記載することになります。

それで、ここまで見て頂いてもわかりますように「1剤」の考え方がとても重要になってきますので、まだイマイチわかっていないと思う方は是非#26の動画でご確認ください。

以上が内服薬の調剤料について、まとめと補足になります。

続いては、調剤料の点数表の下から2番目にあります、、、

頓服薬の調剤料について見ていきましょう!

ちょっとだけ復習になりますが頓服薬とは?

簡単に言いますと必要な時だけ臨時的に服用する薬のことです。

実際に処方例をみてみますと

(例7)

Rp1)コデインリン酸塩錠20㎎ 「タケダ」 1錠 咳発作時屯用 5回分

例えば、例7の場合

最初に(用法)の部分を見て頂きたいのですが、咳発作時屯用という記載になっています。このように必要な時だけ、臨時的に服用するのが頓服薬の特徴です。

その他の頓服薬の用法の例として「腹痛時」とか「不安時」といった記載の場合は頓服薬と判断することができます。

また、投与回数の部分を見ますと5回分という記載になっております。

内服薬の場合は何日分という記載でした。一方、頓服薬の場合は何回分という記載になりますのでここの部分も頓服薬を判断する材料になります。

それで、一度調剤報酬点数表に戻ってみますと

備考欄に”処方箋受付1回につき”とあり、その左側に21点と書かれています。

頓服薬の場合は内服薬にあったような算定限度の記載はありませんが、処方箋の受付1回につき1度だけ算定できる点数です。

ですので、処方例8の場合のように、、、

(例8)

Rp1) Cカプセル 1C 下痢時屯用 3回分

Rp2) E錠 1T 吐き気時屯用 5回分

Rp1で1調剤、Rp2で1調剤、頓服薬が合計で2調剤あるような場合でも頓服薬の調剤料は1調剤につき算定するわけではなく処方箋の受付1回につき算定する点数ですので21点のみとなります。

内服薬の時と同じようにレセプトの書き方を見てみますと

レセプトに調剤料を記載する際には、、、

片方の調剤料の欄に21点を記載してもう片方の調剤料の欄には0点と記載することになります。。。

以上が頓服薬の調剤料について、”処方箋の受付1回につき”という説明になります。仮に頓服薬の処方が3調剤、4調剤とあったとしても21点を1回だけ算定することになります。

一応、処方箋の受付回数の考え方は#23の動画で、1調剤の考え方は#27でお話した内容ですので必要な方はご覧になって見て下さい。

続いては、調剤報酬点数表の1番下にある内服用滴剤の調剤料について見ていきましょう!

点数表にもありますように内服用滴剤の調剤料は1調剤につき10点を算定します。それで内服薬のように算定限度は決められていないので、内服用滴剤が複数処方されている場合には各調剤ごとに何調剤でも10点ずつ算定してよいということになります。。。

処方例9)

ラキソベロン内用液0.75% 0.75% 20ml

1日1回 就寝前 15滴

ただし、以前にも少しお話したのですが、現在薬価収載されている薬剤の中で内服用滴剤の調剤料を算定できるのは処方例9にあるラキソベロン内用液とそのGEであるピコスルファートナトリウム内用液が代表的な薬剤で、数が非常に限られています。

ですので、実務において1枚の処方せんから内服用滴剤の調剤料を何回も算定するという機会はほとんどないかと思います。

僕の今までの経験上では処方箋の受付1回に対して内服用滴剤の調剤料を2回以上算定したことはありません。

少し話がそれてしまいましたが、試験対策や実務上の知識としては、、、

1調剤につき10点算定できる!ということと

内服用滴剤の代表例としてラキソベロン内用液とそのGEであるピコスルファートナトリウム内用液がある!ということだけでも覚えて頂ければ問題ないかと思います。

だいぶ長い動画になってしまいそうなので前編・後編とわけることになると思いますが、ここまで調剤報酬算定の調剤料のうち内服薬・頓服薬・内服用滴剤についてお話してきました。

次回の動画では

注射薬・外用薬、、、そして浸煎薬・湯薬の調剤料についてお話していきます。

今回の動画で使った調剤料の点数表をまとめたものを動画の概要欄に載せますので、もし必要な方はご確認ください。

https://note.com/ryuuta/n/n0095f2af18e5

このチャンネルでは調剤薬局事務の勉強をこれから始める方や保険薬局に勤めてまだ日が浅い初心者の方に向けてこれからも情報をお伝えしていきます。動画が少しでも参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると嬉しいです。

それでは今回は以上となります。

最後までご視聴いただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?