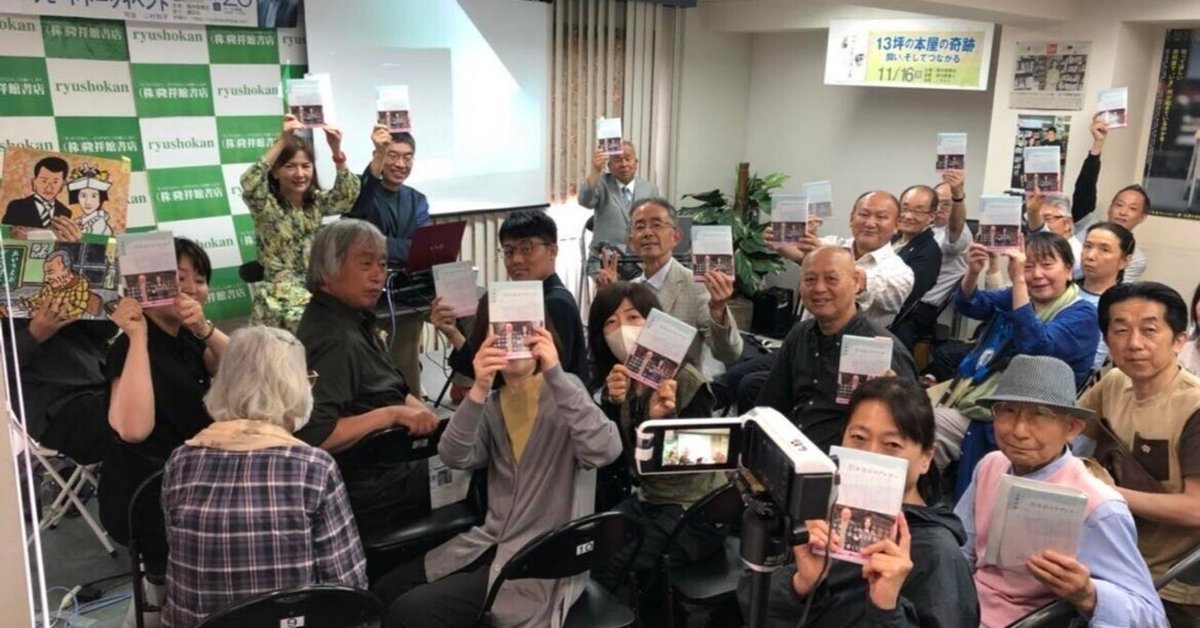

5/26『35年目のラブレタ-』講談社発刊記念イベント テーマ『64歳から学び始めた、夜間中学の始まりは、大阪の教育だった』ゲスト: 小倉孝保さん 西畑保さん 報告レポ-ト

1942年、和歌山の田舎で登校に3時間もかかる小学校に入学した西畑さん。極貧で、周りの子と比べて自分の貧しさが嫌でも理解できたといいます。

小学2年の時、大切に貯めたお金を見つけてくれた担任の先生に、「僕のものです」といったら、学校の先生の発した言葉は「嘘をついたらあかんよ、西畑君がこんなお金持っているはずないやないの!嘘つきは泥棒の始まりと言うんやで。なんでそんな嘘つくの?」という、まるで嘘つきと決めつけるような言葉でした。それからは酷いいじめにあい学校に行けなくなるのです。

その後のことは本書を読んでいただきたいのですが、読み書きできないことで、普通の人間だったら、死にたくなるような壮絶ないじめを体験する人生を送ることになるのです。けれどもそんな西畑さんを64歳の時に救ったのも夜間中学という学校だったのです。

実は、奥さんに読み書きできないことを、打ち明けた時に、奥さんは素直にそれを受け入れてマンツーマンでの指導が始まるのです。ところが、残業とか、色々な理由をつけて逃げてしまうのです。

これって子どもたちにも当てはまりませんか?わかっちゃいるけどいやになってしまう、やらされる勉強。

独学はできなかった。けれでも、仲間とともに、共感できることから続けることができる。一人では体感できない楽しいことがあるのです。

学校というものの存在意義について、深く考えさせられました。

今回、イベントで改めて感じたことは、本来、学校という場所は、偏差値だけを競い合わせる場所では決してない。ということでした。教師やクラスメイトとともに学び、生きていく力を養うこと、公教育はいつまでもセーフティネットとしてあり続けること。それが大事なのではないでしょうか?

それと、今回イベントを企画したきっかけは、あとがきに「夜間中学を日本で初めて設置したのは1947年10月1日、大阪市立生野第二中学校(現・大阪市立桃谷中学校)の『夕間学級』だった」と、書かれており「それを皮切りに横浜や神戸に夜間学級が開設された」とあったからです。

また、続いて「1976年、大阪市教育委員会が、夜間中学への入学資格を大阪府内の居住者に限った時にも、学習する機会を奪われてしまう奈良の生徒を救おうと立ち上がったのは、大阪の教員たちだった。『奈良に夜間中学をつくる会』を結成したという」と書かれていたのです。

とても誇りに思いました。

不登校になっておられるお子さんにも読んでいただきたいと思います。

そして、西畑さんの生きてこられた軌跡から、今一度、学校というものの存在意義について考える機会になればと思います。

本書にもご紹介されている、美術の杉本先生、紙芝居で西畑さんを描き伝えておられる畑中先生、そして「心の作文」著者の勝村先生、心優しい先生方がお越しくださいました。本当にありがとうございました。

小倉孝保さん、西畑保さん、ありがとうございました。

お集まり下さった皆さまありがとうございました。

講談社の片寄さん、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?