神戸市電と明治時代の路面電車の歴史など

明治43年から昭和46年まで神戸市内を走っていた神戸市電とルーツとなっている「神戸電気鉄道株式会社」について調べた。

大正元年の神戸市職員録という資料の中の「神戸電気鉄道株式会社」の名簿欄に車両工学士として高祖父・吉田多喜雄の名前と住所、出身の鹿児島の記載があった(当時は奥平野というところに住んでいたようだ)それまで電気技師と伝えられていた高祖父がここでなぜか車両工学士として登場した。「電力と鉄道」この両方に携わるということは当時は自然な流れであったのか?

神戸電気鉄道株式会社は明治43年に神戸市で初めての路面電車「栄町本線」が開業ししていたが最初の電気鉄道事業計画から実に17年もかかっている。自分の地元東京の大田区にも「蒲蒲線」というJR蒲田と京急蒲田を結ぶ電車の計画を何十年も前から計画されていて、いまだに実行されていない。予算や安全性、不動産関係と作る難しさは今も昔も変わらないだろうか。

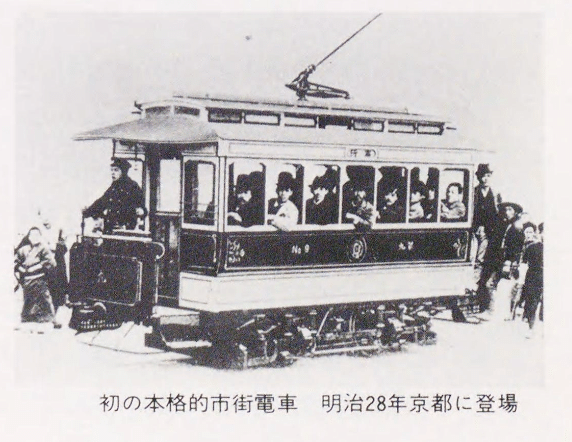

日本で最初の路面電車は明治28年にできた「伏見線」で琵琶湖の水を利用した水力発電によって走る。続く明治31年に名古屋、明治33年に東京、明治36年に大阪市電が開業した。大阪市電は二階建ての車両もあったそうだ。神戸市電は6大都市では一番遅い開業となった。

神戸電気鉄道株式会社は明治43年の「栄町本線」の開業のために発電や変電設備を整えたので電気事業に注目。兼営計画を出願し明治44年に逓信大臣から兼営が許可された。これまで神戸市で独占的に電力を供給を行っていた電力会社「神戸電灯」は大ダメージを受け。顧客の取り合いが始まる。

大正2年に両社は合併し「神戸電気株式会社」が誕生した。

この明治終わりから大正初めの「電灯×電鉄」の競争のあたりで高祖父も何かしら動きがあったのではなかろうか。

神戸市の公共交通の始まり年表

明治16年 乗合馬車(松風組) 西柳原〜明石の間

明治23年 乗合馬車(神影馬車会社) 葺合村新生田川〜住吉川

明治26年 神戸電気鉄道株式会社、兵神電気鉄道株式会社から電気鉄道事業計画が出願される。安全性などの問題で何度も棚上げされる。

【明治28年 京都で路面電車が開業】

【明治31年 名古屋で路面電車が開業】

【明治36年 東京で路面電車が開業】

明治43年4月5日 栄町本線(神戸電気鉄道株式会社)春日野〜兵庫駅前

運転手88名、信号手28名、所有車両50両(ラジアル式四輪客車・イギリス製)

大正元年12月 布引線(神戸電気鉄道株式会社)

大正2年5月 神戸電灯株式会社と神戸電気鉄道株式会社が合併し「神戸電気株式会社」が発足

大正2年8月 兵庫線(神戸電気鉄道株式会社)

大正2年9月 奥平野線(神戸電気鉄道株式会社)

参考資料:神戸市交通局六十年史(神戸市交通局)、神戸に来た史上の人々(中外書房)、神戸市職員録(神戸市職員録編纂会)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?