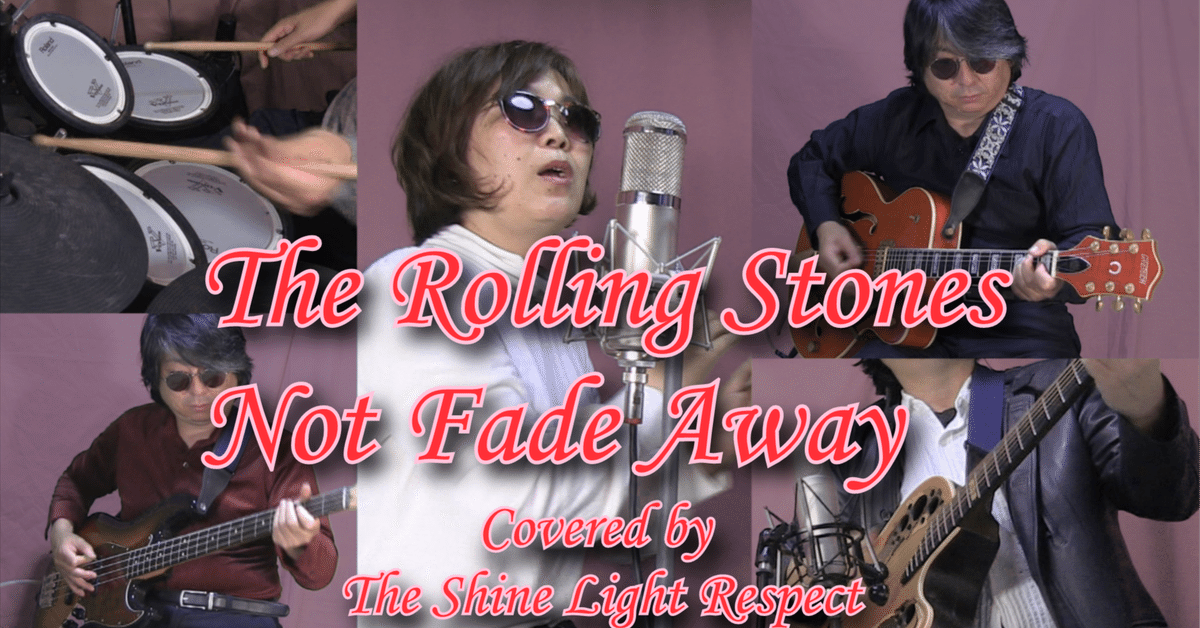

ザ・ローリング・ストーンズからNot Fade Awayを、うちの奥さんとやってみました。

今回は、ストーンズの60年代初期のカバー曲からノット・フェード・アウェイをやってみました。Dancing Queenから4週連続でのアップです(笑)。

ストーンズは、少し前に最新曲のアングリーをやったので、今度はさかのぼって、USファーストシングルをやってみようかなと思いました。

それは横に置くとしても、私、ストーンズのファースト好きなんですよね。リージェントスタジオで録音されたこのアルバム、ガレージバンドぽさと、黒人カバーバンドとしての、ある種の凄みがあって、ほんとに良いんですよね。Vocalとか、まだ声は若いし、かわいい感じもなくもないですが、やっていることは、今につながりつつ、いかついというか。

まず、選曲ですよ。選曲は、渋いのもあれば、当時としての最新曲をやっていたりとか。ファーストのレビューになってはいけないので、それは横に置くとして(笑)

Not Fade Awayは、原曲はバディー・ホリーですが、ストーンズのは、ボ・ディドリー流の、ジャングル・ビート(英語ではジャングルビートではなく「Bo Diddley beat」)にアレンジされているのが素晴らしいですね。

これUS盤の一曲目ですしね。このアレンジに当時の彼らの強みや自信を感じますよね(UK版のファーストはRoute66でこの曲は入ってません)。

ハード版モナのような(笑)。

この曲は、シングルとしても発売されていて、

アメリカでのファーストシングル

UKでは3枚目のシングル

だったと思います(日本の初シングルはテル・ミーだったような)。

まず、イントロでストーンズの片鱗がここで出ていますよね。

このイントロ、まさにストーンズって感じですよね。

後年のイントロマスター的な部分が、形は違ってますが、もう出ているのがいいですね。

で、ブライアン・ジョーンズのブルースハープがかっこいい。

ミックのボーカル、チャーリーのドラムもかっこいい。

<Our Version>

基本的には、ストーンズバージョンに近い感じでやりました。

収録は、いつも通り、マルチカメラによるライブ収録とオーバーダビングで収録しました。

<アコースティックギター>

まずは、アコギ、これから収録しておいて、仮テイクを創りました。バンドが合わせて入ってくるわけではないので、それもあって難しいw

ただ、それは横に置くとしても、

このイントロ、簡単ではないんですよね。あの雰囲気で弾くのは(笑)。

ストロークのアップダウンを工夫しないと、ずれるか裏返るかします。

しかも、音を歯切れよく切らないとダサくなります。キースのギターのすごみを感じるイントロですね。

これ、原曲では12弦を使ってそうですが、私はOvationを使ってます。

やっぱ、ここは12弦を使えばよかったかな(笑)

<エレキギター>

原曲では、エレキはソロの部分だけですが、今回のカバーでは全般に入れてみました。ギターはGretsch 6120Wでいきました。

型番は違っていますが、Gretschはブライアンも使っていましたしね。

といっても、あの中間部の演奏はキースだと思います。

Keithは、この時代は「ハーモニー」を使っていた時代ですかね。たぶん。

ハーモニーというギターを使っていたとかは、昔は知りませんでしたが(笑)。

Ampは Fractal AxeFX2XLのFender TwinReverbを使いました。

<ブルースハープ>

ブルースハープは、私史上初めて「一曲で2つ使い分け」をやってみました。これはキー的な問題でこうなるんですが、ブライアンもやってます。

ちょっと慣れが要りましたが、なんとかやってみました(要するに二つを同時に持っておいてすり替えるだけではあるんですが、さっと切り替えないといけませんので、ちょっと慣れが要りました…笑)。

同じメーカーのブルースハープをそれぞれのキーで用意できなかったので、違うメーカーのを使っています(笑)。

<ドラムとベース>

Drumのジャングルビートも、なかなかむつかしかったですが、これもなんとかかんとか。今回は、ちょっとクオンタイズも使いました(笑)。

Drumはいつも通りV-Drum→BFD3で置き換えています。

ベースは同じことの繰り返しですが、強弱はつけてます。特に後半に向けて勢いをつけて弾きました。

マラカスの音は、奥さんが歌いながら振ったのが、ボーカルとギターのマイクの二つから拾っていますが、それだけだと音が弱かったので、後から、私も振って追加録音してます。

<ボーカル>

奥さんにはキーが低いので、上げたバージョンも試してみたんですが、それはそれでギターが軽くなりすぎるので、原曲キーで行きました。

ちょっと、今回は、キーがあれですが、まぁ、ギリギリこれでいっておきます。男性で歌えそうな人があれば、再録も検討しようかなとかも考えてますが、まずは、これでいっておきます。

奥さんは、動画を見て、マラカスも振りながら歌ってくれました。

ソロの部分では、ミックの足技もちょっとだけですが、取り入れてました(笑)。

<ミックス>

サウンドは、今回はそこまで60年代ぽくはしてません。使ったリバーブのなかにモータウンのチェンバーのReverbを使いましたので、少しだけそれっぽい音になっていますが「薄味での60年代ぽさ」くらいでとめておきました。

力強さが欲しかったのでパンニングを狭めにしてモノラル気味にしてます。

後、今回、最終段にUADのCapitol Mastering Compressorを使ってみたんですが、これ、なかなか良いですね。過去に使ってきたコンプレッサーとは、一味も二味も違ってました。使い方は難しくないですし、アイディア次第で、面白い仕上げが出来そうです。

マニュアルは読んでませんが、見ればだいたいのことは予想がつくので、つかってみたんですが、豊かでありつつ、ローエンドの調整がし易い。

「モダンでありつつ、ヴィンテージサウンドの豊かさを投入できる感じ」というのが感想です。これは面白いw。ただ、結構、色はつく感じかな。

Capitol's handbuilt mastering compressor, the CM5511

Capitol, Blue Note, Motown, Verve, and more

Tighten your low end and expand your stereo width using simple Mono Fold and Mid/Side features

Inspired by vintage Fairchild 670 and Gates Sta‑Level tube limiters — and designed for consistent results across Capitol's four mastering rooms

Easily tighten low end, add subtle saturation, and tweak the stereo field with easy‑to‑use "plug‑in only" controls.

要するに、キャピタルでつかっていたマスタリングコンプCM5511を元につくったということで、キャピタル、ブルーノート、モータウン、ヴァーブなどで使っていたようですね(どっちかというとジャズ寄りな感じの名前が挙がってますね)。

元は、 vintage Fairchild 670 and Gates Sta‑Level tube limitersとのことです。

特徴は、ローエンドをタイトにできる事かな。ステレオワイド⇔MONOの調整機能(これも便利)。サチュレーションの付加も調整しやすいです。

この辺りの機能は、本物にはないもので、UADのプラグイン化にあたって、加えた機能とのこと。この辺りがモダンの元なんだなと納得。

おまけですが、英語ですが、Regent Studioの歴史を貼っておきます。

この方の記事良かったです。

次回は、ずっと放置しているZepのグッド・タイムス・バッド・タイムスをそろそろなんとかしないとなと考えています(笑)