地方公立高の純ジャパが塾なしで世界最難関大へ進学する話:後編 1/3

(本投稿は、2020年投稿のブログ記事をNoteに再掲載したものです。元記事はこちらへ。)

お久しぶりです。梅澤 凌我です。長らくお待たせしてすみません。8ヶ月前の渡米までに投稿するつもりだった僕の受験体験談ですが、ついに投稿することができました。前回の内容を忘れてしまった人はこちらからどうぞ。

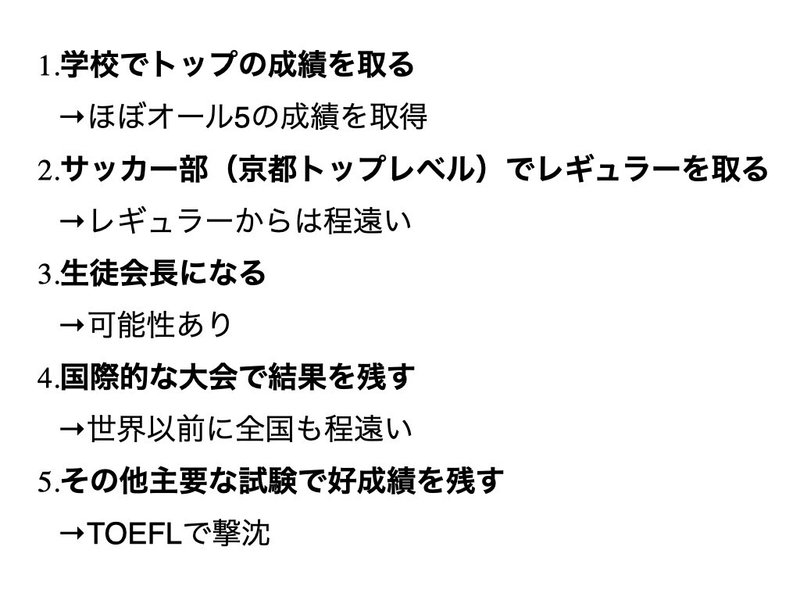

ハーバード入学のためのストラテジー

僕が中学卒業後からどのように動いていったのかを説明するために、まず自分が描いていたハーバード合格のための大まかな受験戦略を説明しようと思います。実際に合格したり受験したわけではないので完全に主観ですが、当時の自分にはこれを成し遂げればハーバード に行けるという絶対的な自身と情熱がありました。

- 学校でトップの成績を取る

- サッカー部(京都トップレベル)でレギュラーを取る

- 生徒会長になる

- 国際的な大会で結果を残す

- その他主要な試験で好成績を残す

「これらを海外進学実績なしの公立高校から純ジャパが塾なしで成し遂げる」

試験の点数で合格が決まるわけではないアメリカの大学入試は、要件さえ満たせば合格できるような容易いものではありません。しかし、もし日本の私立やインターナショナルスクールといった海外進学実績のある日本の最上位校の生徒が塾のサポートをも受けてやっと成し遂げたような内容を地方公立の純ジャパがそれ以上のスポーツ実績を残し、かつ塾なしで実現することができれば、かなり高い評価を得られるであろうという根拠のない自身がありました。インターネットから得た海外進学やハーバード の情報から、ハーバードは、地方の非国際的なコミュニティでも型を破れるような異才を評価するだろうと確信していました。簡単に言えば、自分より恵まれた環境にいる純ジャパが、高い成果を出して評価されているのであれば、同等またはそれ以上のことを、より不利なバックグラウンドにおいて達成すればより一層評価されるに違いないと考えていました。

高校入学~1年次終了:がむしゃらにもがいた一年目

高校一年目の年間スケジュール

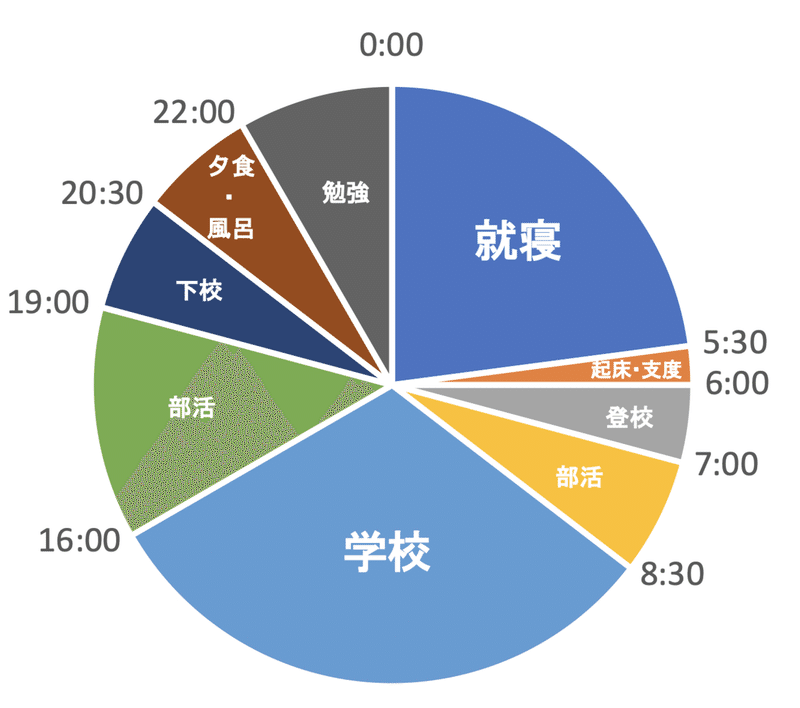

高校での平日スケジュール

中学卒業後のアメリカ研修から帰国し、とてつもないエネルギーを得た僕は、ハーバードに入学するという目標を打ち立てて高校生活の幕を開けました。

中学受験前から目標としていた京都トップレベルのサッカー部で週7日活動しつつ、中高一貫コースの京大・東大を見据えたカリキュラムをこなすというのは、ハーバード を目指す前から当たり前のように捉えていました。

この段階でも一般的ではなく、母校においては稀に見る生徒で、過去に同じことをした生徒は歴史上僕を含め当時3名程しかいませんでしたが、ハーバードで文武両道の定義を覆され、そしてやりたいことがあれば妥協せずに全てに全力を注ぐと言うマインドセットを得た僕はそれで満足することはできませんでした。

生徒会執行部担当の先生を半ば困惑させながら生徒会執行部へ乗り込み、1年前期から書記に立候補し任命され、中高一貫・強化指定サッカー部・生徒会執行部役員という母校の歴史上前代未聞の兼任を行いました。

相手にされない海外進学ビジョン

そのように入学当初からエンジン全開で様々な物に手をつけていった自分ですが、海外進学というビジョンに関しては、3年間ほぼ相手にしてもらえませんでした。しかしそれもそのはず、海外進学実績のない高校で中学時代特に学業で突出していなかった自分が4月の進路希望調査でいきなり第一志望をハーバード大学と書いたところで先生が本気にするはずもありません。初めの三者面談で僕が京大等だけでなくアメリカのトップ大学を視野に入れたいと述べたところ、先生には「それは普通の大学のことができてから考えようか」というような反応をされました。

否定→様子見への変遷

高校一年目で自分がまず一番に取り組まなければいけなかったのが成績の確保でした。中学二年時の中だるみ時には5段階中2も経験し、SSH校で理系分野に突出した生徒が多いこともあり理数系で5を取るといったようなことはほとんど考えられなかった僕にとってオール5はおろかオール4すらも厳しいと感じられるような目標でした。ただハーバードに入りたいならやるしかない。有り余る情熱を注ぎながらとにかくがむしゃらに突き進み続けました。

平日は毎日サッカー部の朝練に参加するため毎朝五時半に起床、地下鉄を使い一時間かけて学校へ登校し、1500m走から始まる朝のフィジカルトレーニングをこなしました。その後授業を受け、昼休みは生徒会活動に従事、その後大体19時ごろまで部活をし帰宅。土日はもちろん部活。そのような中で隙間時間は常にTOEFLの単語帳に目を通し、帰宅後はとにかく最低二時間以上は勉強することを心がけていました。

特に定期試験に関しては力を注ぎました。オール5というのは自分にとって遠い世界であったため、時には試験一ヶ月前から試験対策を始め、テスト3週間前から1日6、7時間勉強するような時期もありました。モットーは「教材に乗っている情報を全部覚えれば勝ち。」時間がかかる効率の悪い勉強ですが、睡眠時間やテスト前に部活が制限されてできた時間を費やし、三時間も寝られなかったとしても、それが当然だと考えていました。

そういったある意味ブラックな中でももがき続けられたのは、そこまでして自分を突き動かす情熱と、「アメリカのトップ大生は毎日深夜まで勉強しまくっているのに、テスト期間だけでさえそれができなくてどうすんねん」という考えがあってでした。

5月になり、迎えた高校初めての定期試験。自分にとっては毎回の考査がセンター試験のような緊張感でした。試験開始前に毎回瞑想したり、真剣であるが故に筆記の音がうるさすぎてクラスメイトから笑われましたが、自分にとっては本当に毎科目が修羅場でした。

テストが終了し、結果はいい意味で自分の想像とはかけ離れたものが返ってきました。受験した複数の教科で学年またはクラストップの点数を獲得し、成績が思わしくない頃の自分を知るクラスメイトを驚かせることになりました。

初めての試験で結果を残すことができたのは、先生からの印象を変えるという意味でも大きかったです。中学の頃は、英語ができただけで学業全体として秀でていたわけではなかったにもかかわらず、高校では強化指定のサッカー部で活動しながら生徒会役員も兼任する。しまいにはハーバードに行きたいと言い始め、実際にそれに向けた姿勢を示すこともできました。そもそも前代未聞の事柄に特に実績のない人物が挑むというのは、彼らから見れば冗談にしか捕らえられなかったのも仕方のないことだと思います。ハーバードを目指そうとしている生徒を一条校の教員が捉えるにあたって、考査で結果を残すというのは、前提中の前提でしょう。しかし、学業以外で型破りな活動をしながら、学業成績を飛躍させ、情熱を示すことができたのは彼らの見方を変える一つ目のステップになったと思います。

その後の7月の考査では更なる飛躍を見せ、正式なデータはないものの恐らく総合成績で学年1、2位を記録しました。予想外だったのは考査だけでなく模試でも飛躍が見られ始めたことです。低学年時の大学合格判定はあてにはなりませんが、今まで英語以外の模試の成績で上位層に入ったことのない自分が、上位に食い込むことができました。高校1年第2回目の模試では東京大学と京都大学に対してA判定と診断されました。

光と影

英語スピーチコンテスト京都府南部大会にて。自身の英語力を客観的に見返す良い機会となった。がむしゃらにもがく中で、初めは全てが順調に行っているように思われました。しかし、高い目標を掲げる中で徐々に苦難も見えてきました。

課外活動で、まず自分が目につけたのが、スピーチコンテストでした。全英連主催の大会で、僕の学校からも毎年選抜で2名が京都南ブロック大会へと出場していました。高校1年生と高校2年生が対象で、各学年代表4名の校内予選。僕は高校1年代表の一人として、予選に出場し、校内予選では先輩方を抑えて優勝を飾ることができました。

過去の校内予選では1年生が代表に選ばれる、ましてや優勝することはほぼなく、大会の雰囲気を変えることができた素晴らしい経験でした。

しかし、府南予選を突破したものの、府大会で敗退し、自分の能力のなさを痛感しました。中学から英語を得意とする中で、自分は英語の発音が得意だとずっと思い込んでいました、しかし、現実の評価は厳しいものでした。イントネーションがおかしい、何をしゃべっているのか聞き取れない、と手厳しい指摘を受け井の中の蛙状態であったことを思い知らされました。

また、サッカーでも、府トップレベルの選手が切磋琢磨する環境の中で、中学時代に生まれてしまったギャップが露見していきました。中学校のカリキュラムと通学時間の関係で本来3時間ある練習に約半分しか参加できず、祝日には練習や試合を休まなければいけない日もありました。そして何より目立ったのがサッカーIQの低さ。中学の頃から、ミスをしないための消極的なプレーをしてしまっていたこと、サッカーの試合も全く見ないようになり、プレーの研究も全くしなくなったことが影響し、パスをもらうことを恐れ、もらったときにも、もらってから次のプレーを考えるような典型的なダメなプレイヤーになっていました。我武者羅に努力することだけが取り柄だった自分は、とにかく持久力だけはありましたが、サッカーに対するスキル・知能というものは小学校時代から全く成長していませんでした。サッカーでレギュラーを取り、顕著な成績を残すことを目標にしていた自分ですが、現実は程遠いものであることがはっきりとしてきました。

中学卒業後に対策をし始めたTOEFLも11月に受けた初めてのスコアは77点。会場の雰囲気にも圧倒され、目標の100点からは未だ程遠いことを知りました。

エコノミクス甲子園という経済に関するクイズ大会もたった一点の差で全国大会にいけず、GECという国際大会につながる12時間のビジネスハッカソンも全く歯が立たず敗戦。国際大会は愚か、全国レベルにすらのし上がることができず、焦りを感じていました。1番の挫折だったのは、HSDという全国の高校生が40名選抜され、全額支援で3週間アメリカで国際経験を積むプログラムに落とされた時でした。1次選考の書類にありったけの情熱を注ぎ込み、二次選考で80人から40人に絞られるという段階にたどり着いた時点で、自分は絶対に受かると根拠のない確信を抱いていました。しかし、現実は全く甘くなく、直面したのはやはり自分が井の中の蛙であったという現実それだけでした。中学高校と同じ場所同じメンバーで生活する中で、自分にとって洛北だけが世界でした。一方で2次選考が教えてくれたのは、日本だけでも、情熱を持って何かに向けて活動している学生はたくさんいて、どれだけ自分が傲慢で無知だったかということでした。同時期に合格し受講したStanford e-Japanというプログラムでも、帰国子女か否かを問わず高い英語力を持ち、様々な分野で活躍する高校生たちに出会うことができ、自分が今どのような水準にいるのかということを認識するきっかけとなりました。

高校1年目は、我武者羅にもがき続けた中で、現実を認識することができた重要な基盤づくりの期間でした。

高校一年目での達成状況

後編 2/3に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?