農業でつかえる安価でかんたんな遠隔温度監視システムのつくりかた紹介

先日次のような投稿をしたところ12万回以上閲覧されるということがありました。

スマート農業の「こういうのでいいんだよ」システムの紹介です。遠隔で温度、湿度、地温をクラウドに飛ばさずカメラのスイングで目視します。 pic.twitter.com/wLbh6dDWHM

— とよし (@toyoshi) November 25, 2022

今回はITに強いはずの弊社がちょっとアナログ感のあるこのようなシステムを作った理由と、その作り方を紹介します。

ちなみに「こういうのでいいんだよ」というのはネットミーム(流行語のようなもの)の一つで、漫画『孤独のグルメ』で腹ペコな主人公がハンバーグランチを頼んで目玉焼きやフライドポテトが添えられた昔ながらのハンバーグが出てきた時の「(こじゃれたもの、上品なものじゃなくて)こういうのでいいんだよ」という意味のセリフです。私はこの漫画の主人公の影響で東京から名古屋への新幹線では新横浜までは飲食を我慢するようになってしまっています。おすすめの漫画です。未読の方はぜひ読んでみてください。

今回つくったもの

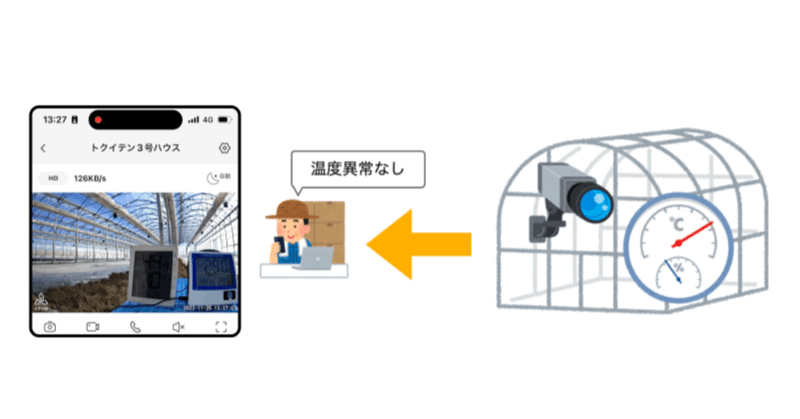

遠隔で見れるWebカメラと温度・湿度計を組み合わせて、遠隔でハウスのモニタリングができるというものです。スマホからいつでもどこからでもハウスの映像と温度などが監視できます。

Twitterで注目された理由は、普通の環境モニタリングの仕組みと違い、温度などの情報を人間が目でみて読み取るようになっているところでしょう。普通は温度を計測したらクラウドなりローカルなりの記憶媒体に記憶させて、グラフやExcelなどで見れるようにします。

弊社(トクイテン)はそういった通常のシステムを作る技術も経験もあります。しかし、今回は太陽熱養生という作業の中での計測で、ハウス内が50度にも達する中での、1ヶ月程度限定の計測だったので、とにかく正常に動いてくれて、大体の積算温度がわかればいいという要件から次のようなメリットがデメリットを上回ると考えました。

データを送信したり集計するシステムが不要

手間もあまりかからず、サーバ代も不要

システムがシンプルなので不具合が少ない

市販されている計測器は安価な割に信頼性が高い

新しく独自のシステムを作るとなると色々な検証が必要になります。例えば個々の機器がきちんと動くかどうか、それらを組み合わせた時に動くかどうか、予期せぬことが起きた時も自動復帰するかなどです。それが今回のように実績のある既製品同士を並べるだけだとかなり削減できるという感じです。(つなげるではなく並べるだけというのが大きなポイント)

では、早速作り方を紹介します

作り方

前提として電気とネット回線はあるということで進めます。農地にネット環境を整える方法は以前こちらで紹介しました。弊社の農地はLTEルーターを使って楽天モバイルSIMで通信しています。

必要なもの

あと必要なのはWebカメラと温度計です。温度計は目的にあったものを選んでもらえればと思います。今回は地温を測りたかったのでプローブのついた温度計にしました。

カメラはアトムテックのスイング機能、防水機能のついたアトムカムスイングを好んで使ってます。防犯も兼ねて3台導入しています。アトムカムの気に入っている点は

日本の会社がソフトウェアの開発をしており、どこに映像がいって、何に使われているんだろいう点で日本の法律に基づいて扱われているだろうという安心感がある

アプリの継続的な開発がされておりセキュリティ的にも安心で、使いやすい

という感じです。

設置方法

このようにカメラと温度計を並べて設置するだけです。このあと日陰になるように段ボールをかぶせました。

カメラは専用アプリをインストールしたらアプリに表示されるQRコードをカメラに読み込ませるだけでほとんど終わりです。簡単です。

細かいコツとしては時計も映るようにしておくと、いつの映像か(ネットが止まってないか)わかるので良いです

スイングカメラのいいところは上下左右に動かして他の場所も見られることです。アトムカムは購入するといつでもスマホで画面がみれるのと、SDカードをさしておけばそこに録画を残しておけます。有料のオプションを支払うとクラウドに録画してもらったり、高度な機能が使えるようになります。

モーション検知という動きがあったらスマホに通知がくる機能もあります。農地の場合は赤外線に虫が寄ってくるのか、通知だらけになるので使うのは難しかったです。

さいごに

今回の方法は知り合いの花屋さんに教えてもらった方法でした。私が農業で起業するきっかけになった観葉植物の農家を手伝ったときに導入したシステムです。当時は農業で起業するとは思っていませんでしたが、既製品の組み合わせで遠隔で温度が見れる仕組みに感心したのを覚えています。

他にも安価になったWebカメラで見る方法というのはいくらでもあります。私の家の近所の枇杷島スポーツセンターでは駐車場の空き台数を見れるようにしてくれています。インターネットに昔から親しんでいる人はケンブリッジ大学のある研究室のコーヒーポッドが配信されていたのを知ってる人もいるでしょう。

ついIoTなんていう言葉を知っているとクラウドにデータを送信して・・・と考えてしまいますし、そういう開発は好きですが、状況に応じてこういう柔軟な発想は忘れないようにしていきたいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?