不器用さんに贈るラララ讃歌。ほんのちょっとしたことで、その瞬間から毎日が「la la la」する、世界の小さな声、暮らしのアルス(知恵)を伝授します。

- 運営しているクリエイター

#エッセイ

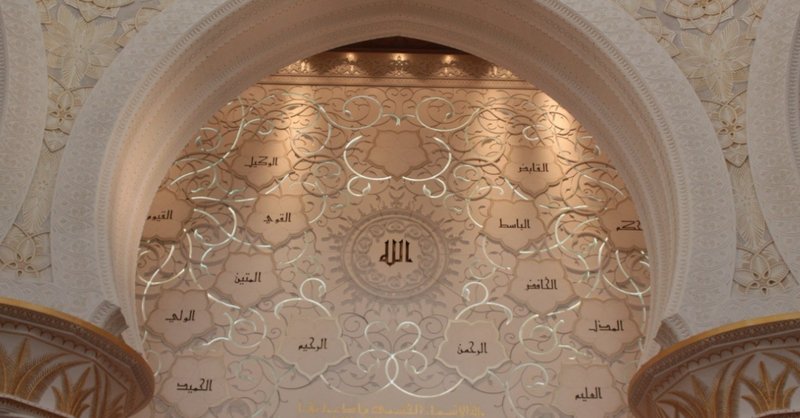

la la la 73. Deepな闇の”Shake it out”を試みよう 【祓い清め給えシリーズ④】(Byラム子)

こんにちは。[la la la 72]に続き、今日も楽曲紹介をしますが、わたしがお伝えしたいことは「この曲を聴きましょう!」ということじゃないので、別に曲を繰り返し聞く必要はありません。前回の ”Shake it off” に引き続き今日 "Shake it out" を紹介するのは、皆さんに「闇の濃度」を可視化してもらいたいからです。闇の濃度が理解できてくると、それらを早めに拭い消滅させることの重要性がすごくよくわかってくると思うのです。つまり、わたしが繰り返し、そちらの方

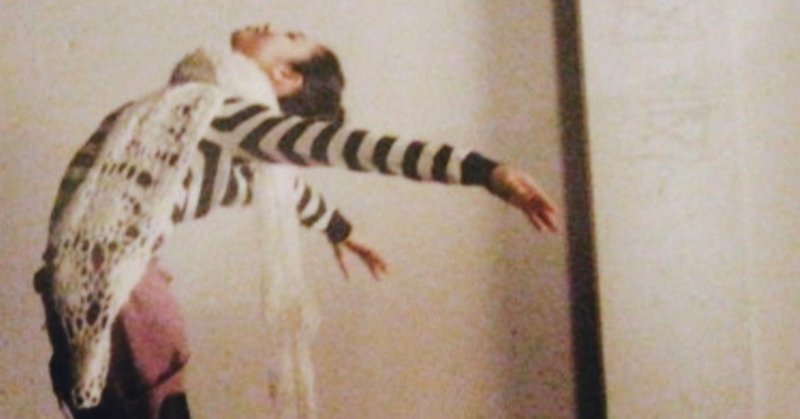

la la la 72. テイラーに習う"Shake it off" のススメ!【祓え清め給えシリーズ③】(By ラム子)

こんにちは。テイラーに習うということで、テイラーの写真をトップにしようかなと思ったのですが著作権がよくわからなかったのでわたしの友人の写真を。彼女とわたしは13年前、ロンドンに向かう飛行機の座席が隣になったことがきっかけで出会いました。当時ドイツでプロのバレリーナをしていた彼女を2010年に訪ね、家に泊めてもらいました。 その日が、彼女会ったのは5年ぶり2回目ということになり、しかもその日に彼女は妊娠が発覚し、バレリーナである彼女は表現者としての大きな節目を向かえました。(