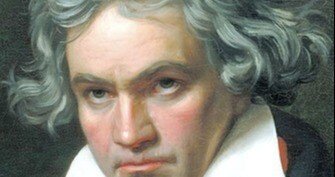

#LudwigvanBeethoven

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

In this video, we're exploring Ludwig van Beethoven's The Piano Concerto No. 5 in E-flat major, Op. 73, known as the Emperor Concerto. This famously long and taxing work is full of virtuoso piano playing and features one of Beethoven's most famous movements, the "Emperor Concerto" movement. If you're a fan of classical music and want to hear one of the greatest piano concertos ever written, then make sure to check out this video! We'll give you a breakdown of the entire work, from the beginning to the end, so you can get a sense of what's happening on stage. And if you're feeling adventurous, we'll let you try 00:00 I. Allegro 19:35 II. Adagio un poco mosso 26:56 III. Rondo: Allegro ma non troppo (P)ヴィルヘルム・バックハウス クレメンス・クラウス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年5月録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが遺したピアノ協奏曲の一つ。『皇帝』(こうてい)の通称で知られている。 概要 いわゆる「傑作の森」と評される時期に生み出された作品の一つであ、ナポレオン率いるフランス軍によってウィーンが占領される前後に手がけられている。ベートーヴェンが生涯に完成させたオリジナルのピアノ協奏曲全5曲の中では最後となる作品であり、かつ初演に於いて他のピアニストに独奏ピアノを委ねた唯一の作品でもある。 経緯について スケッチそして作曲 1808年12月末頃にスケッチ着手。同月22日にアン・デア・ウィーン劇場に於いて『ピアノ協奏曲第4番ト長調』や『交響曲第5番「運命」』、『同第6番「田園」』などの新作の初演を兼ねた4時間に及ぶ長大な演奏会を開いていることから、当該演奏会の直後に当楽曲のスケッチに取りかかったものとみられている。この演奏会ではベートーヴェンが自身によるピアノ即興演奏や、自身の新曲の一つとして発表され、後に『交響曲第9番「合唱付」』のルーツ的存在の一つとして知られることになる『合唱幻想曲』の初演のピアノ独奏を務めたりもしていたことから、この演奏会が当楽曲の創作に向けて刺激を与えたとの指摘も存在する。 翌1809年の4月頃までにスケッチを完了させ、同年夏頃までに総譜スケッチを書き上げたものとみられるが、出版に漕ぎ着けるには更に1年程度の期間を要している。 折しも、当楽曲のスケッチおよび作曲に取り組んでいる最中にあった1809年、ナポレオン率いるフランス軍がベートーヴェンが居を構えていたウィーンを完全包囲し、その挙げ句にシェーンブルン宮殿を占拠した。これに対しカール大公率いるオーストリア軍は奮戦するもフランス軍の勢いを止める事は出来ず、遂にウィーン中心部を砲撃され、フランス軍によるウィーン入城を許してしまった。その後フランス・オーストリア両軍の間で休戦協定が結ばれるも、当時のオーストリア皇帝フランツを初め、ベートーヴェンを支援してきたルドルフ大公を初めとする貴族たちもこぞって疎開、ウィーンに於ける音楽活動は途絶えてしまう。 ちなみにこの頃のベートーヴェンはというと、彼の住居近くにも砲弾が落ちたことから弟カール宅の地下室に避難、不自由な生活の下でも作曲を続けていたものの、たまりかねてウィーンの街中を我が物顔で歩くフランス軍将校とすれ違った際に将校に向かって拳を上げながら「もし対位法と同じぐらい戦術に精通していたら、目に物を見せてくれように」と叫ぶこともあったといわれている。 当楽曲は、前記総譜スケッチを終えてから1年余りを経て、1810年11月に先ずロンドンのクレメンティ社から、更に翌1811年3月から4月にかけてはドイツのブライトコプフ・ウント・ヘルテル社から、それぞれ出版されている。 初演とその後 初演については、先ずドイツに於ける初出版の2~3ヶ月前にあたる1811年1月13日に行われたロプコヴィツ侯爵宮殿に於ける定期演奏会の中で、ベートーヴェンの弟子の一人で彼のパトロンの一人でもあるルドルフ大公の独奏により非公開ながら初演を実施。その後、同年11月28日にライプツィヒに於けるゲヴァントハウス演奏会に於いてフリードリヒ・シュナイダー(Johann Christian Friedrich Schneider)の独奏による初めての公開初演が行われ、更に翌1812年2月12日にはウィーンのケルントナートーア劇場に於いて同じくベートーヴェンの弟子の一人であるカール・チェルニーの独奏によるウィーン初演が行われている。 1802年に自らの聴覚障害(難聴)に憂いて「ハイリゲンシュタットの遺書」をしたためて以来、ベートーヴェンが抱える難聴は悪化の一途を辿ってきているが、それでもピアノ協奏曲のカテゴリに於ける前作『ピアノ協奏曲第4番ト長調』までは初演に際してベートーヴェン自らが独奏ピアノを務めてきた。しかし、当楽曲の作曲途上に於いてもたらされたフランス軍による爆撃音は、ただでさえ進行中だった難聴をより重症化させてしまい、ついには当楽曲の初演にピアノ独奏者として関わることを諦め、他のピアニストに委ねるに至っている。 とはいえ、当楽曲の初演は不評に終わり、その影響からかベートーヴェンの存命中に二度と演奏されることは無く、更に新たにピアノ協奏曲を自身の存命中に書き上げることは無かった。後年、フランツ・リストが好んで演奏したところから、当楽曲は名曲の一つに数えられるに至っている。 なお当楽曲は、完成後最初に行われたロプコヴィツ侯爵宮殿に於ける非公開初演の場でピアノ独奏を務めたルドルフ大公に献呈されている。 「皇帝」という通称の由来 当楽曲に付されている「皇帝」という通称は、ベートーヴェンとほぼ同世代の作曲家兼ピアニストであり楽譜出版などの事業も手がけていたヨハン・バプティスト・クラーマーが、雄渾壮大とか威風堂々といった当楽曲で抱いた印象から付与したものといわれ、ベートーヴェンの死後、主として英語圏で定着した。 尤もこの「皇帝」という通称を巡っては、フランス軍に攻め込まれ、オーストリア皇帝やベートーヴェンの支援者たる貴族たちが疎開していった状況下で、不自由な生活を強いられていたベートーヴェン自身が「皇帝」を想起しつつ作曲を進めていたとは考えがたく、たとえ当楽曲の曲想が「皇帝」のイメージと結びついているとしても、作曲当時の状況から考えれば不相応といわざるを得ない、との指摘も一部の専門家から為されている。 全3楽章構成となっており、第2楽章と第3楽章は続けて演奏される。演奏時間は39~40分で、ベートーヴェンのピアノ協奏曲の中では最大規模を誇る。 第1楽章 Allegro 変ホ長調 4/4拍子 独奏協奏曲式ソナタ形式。慣例に反して、いきなりピアノの独奏で始まるがこの部分は序奏に相当する。提示部は伝統的な独奏協奏曲の様式に従い、まずオーケストラで提示してからピアノが加わる。第2主題は最初短調で示されてから本来の長調に移行するが、第1提示部(オーケストラ提示部)では同主短調の変ホ短調で示されてから本来の変ホ長調へ、第2提示部(独奏提示部)では遠隔調のロ短調で示されてから本来の属調(変ロ長調)へ移行する。コデッタは第1主題を全合奏で力強く奏するもので、華麗に提示部を締めくくる。展開部は木管が第1主題を奏して始まり、豪快に協奏しながら第1主題を中心に展開してゆく。再現部は序奏から再現されるが、主題の再現自体は型どおりのものになっている。コーダに入る所ではベートーヴェン自身により、ドイツ語でカデンツァは不要である旨の指示がある。 第2楽章 Adagio un poco mosso ロ長調 4/4拍子 変奏曲形式(ヘンレ版では2分の2拍子)。穏やかな旋律が広がる。全体は3部からなっており、第3部は第1部の変奏である。第2部を第1部の変奏と解釈すれば第2部が第1変奏、第3部が第2変奏の変奏曲形式であり、そう解釈しなければ第2部を中間部とした複合三部形式である。楽章の最後で次の楽章の主題を変ホ長調で予告し、そのまま続けて終楽章になだれ込む。ベートーヴェンのこれまでの協奏曲では、第2楽章で木管楽器の一部または全て登場しなかったが、この作品は全て登場している。 第3楽章 Rondo Allegro - Piu allgero 変ホ長調 6/8拍子 ソナタ形式。他の協奏曲に見られるように同じ主題が何度も弾かれ、ロンド形式の風体を示しているのでロンドと呼んだものと考えられる。しかしこの作品においては形式としては完全にソナタ形式の要件を備えているので、ロンド風ソナタ形式と言った方がいいだろう。快活なリズムで始まる。ここのところは、ホルンの通奏低音が入っている。再現部の前で第2楽章の終わり(すなわち第3楽章の提示部の前)の部分を回想している。終わり近くでティンパニが同音で伴奏する中で、ピアノが静まっていく部分が印象的である。 Walk Into Siena チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCqAFiZznfr5Y7wgfV_sOiGQ Walk Into Siena コミュニティ https://www.youtube.com/@WalkIntoSiena/community ベートーヴェン 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG クラシック全般 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1yxp2hTQ64gcreupYj8u6jd #ベートーヴェン #ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 #作品73 #皇帝 #LudwigvanBeethoven #PianoConcertoNo5 #Op73 #EmperorConcerto

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調作品127

In this video, we'll be taking a look at Ludwig van Beethoven's String Quartet No. 12 in E♭ major, Op. 127. This completed work was written in 1825 and is one of the most popular and well-known quartets in classical music. If you're a fan of classical music, then you should definitely check out this video! We'll be taking a look at the composition, the performance history, and some of the unique features of thisString Quartet No. 12. After watching this video, you'll have a better understanding of this classic work and be able to appreciate its beauty and brilliance! 00:00 I. Maestoso - Allegro 06:56 II. Adagio, ma non troppo e molto cantabile - Andante con moto - 21:55 III. Scherzando vivace - Presto - Tempo I 29:04 IV. Finale 演奏者ページ Budapest String Quartet Joseph Roisman, Alexander Schneider, Boris Kroyt, Mischa Schneider https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_String_Quartet 公開者情報. Columbia Masterworks, No.MS 6383, 1963. 著作権 Public Domain - Non-PD US 備考 Source: Internet Archive 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調作品127は、ベートーヴェンが1825年10月に完成させた室内楽曲である。 概要 ベートーヴェンは第11番の作曲後、14年間弦楽四重奏曲に着手する事はなかったが、その後、弦楽四重奏曲5曲と大フーガを作曲している。この12番は、ベートーヴェンがこの14年のブランクの後に作曲した最初の弦楽四重奏曲であり、これ以降の弦楽四重奏曲はベートーヴェン「後期」の弦楽四重奏曲とされる。 ロシアのニコラス・ガリツィン公爵から弦楽四重奏曲の依頼を受けこの曲を作曲したため、第15番 、第13番とあわせたこの3曲を「ガリツィン・セット」と呼ぶ事もある。 この曲の作曲時は、ピアノソナタ第30番、第31番、第32番や、ミサ・ソレムニス、第9交響曲 などの作曲時とほぼ重なり、そのためか大変充実した曲になっている。 初演は1825年3月6日であったが、練習不足のため評判はよくなかったらしい。しかし同月の23日に行われた2回目の演奏では好評を博した。 曲の構成 第1楽章 Maestoso - Allegro 変ホ長調 ソナタ形式。 変ホ長調の重厚で鮮烈な和音で曲は開始される。その後、「優しく、美しく」と指示された第1主題とト短調の第2主題による主部となる。曲の途中にMaestosoの序奏部の和音が2度現れる。全体的に明るい雰囲気を持つ曲である。 第2楽章 変奏曲形式で、ピアノソナタ第30番第3楽章や、弦楽四重奏曲第14番第4楽章、ディアベリ変奏曲などと並び、ベートーヴェン後期様式を代表する変奏曲である。 主題は、Adagio, ma non troppo e molto cantabileで変イ長調のきわめて静かで簡素なものであり、晩年のベートーヴェンの精神的な深さを示す。 第1変奏と、Andante con motoの第2変奏を経て、Adagio molt espressivo ホ長調の第3変奏にいたる。第3変奏は主題の本質を維持しながらも、変奏としては主題からかなり遠ざかっている。 Adagioの第4変奏では元の変イ長調に戻り、主題も明瞭に変奏される。第5変奏はかなり闊達なものである。 第3楽章 Scherzando vivace - Presto 変ホ長調 三部形式。 スケルツォ風の楽章。トリオ部はPrestoである。後半のスケルツォ部はかなり自由な展開を見せる。 第4楽章 Finale 変ホ長調 ソナタ形式。 特に速度指示は与えられていないが、普通はPrestoもしくはAllegroで演奏される。コーダがAllegro con motoで始まるので、通常はそこで速度が一旦落とされる。 ユニゾンによる序奏部から、元気のいい第1主題が第1ヴァイオリンに現れ、変ロ長調の溌剌とした第2主題へと進行する。展開部では、いかにもベートーヴェンらしい精力的で巧妙な主題の展開が行われる。再現部を経てハ長調のコーダに至る。コーダで曲は勢いを増し、調も元の変ホ長調に戻って、合奏によって全曲は力強く結ばれる。 ベートーヴェン再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン『後期弦楽四重奏四重奏曲』再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1z60arn0dXGzuFhbM2F4BwF #ベートーヴェン #弦楽四重奏曲第12番ホ長調 #作品127 #LudwigvanBeethoven #StringQuartetNo12 #Op127

ベートーヴェン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68『田園』

In this video, we're taking a look at Ludwig van Beethoven's Symphony No. 6 in F major, also known as the Pastoral Symphony. This beautiful and emotionally-charged piece is a must-hear for any music lover, and is a true masterpiece of classical music. If you're interested in classical music, then you need to check out this Symphony No. 6 in F major. It's a beautiful and emotive piece that will leave you captivated from beginning to end. 00:00 I. Awakening of Cheerful Feelings upon Arrival in the Country. Allegro ma non troppo 08:08 II. Scene by the Brook. Andante molto mosso 20:26 III. Merry Gathering of Country Folk. Allegro 25:20 IV. Thunderstorm. Allegro 29:19 V. Shepherd's Song. Happy and Thankful Feelings after the Storm. Allegretto ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1940年1月22日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第6番 ヘ長調 作品68『田園』(ドイツ語: Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale")は、ドイツ出身の古典派音楽の作曲家、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770年 - 1827年)が1808年に完成させた6番目の交響曲。 演奏時間は約39分(第1楽章:11分、第2楽章:13分、第3楽章 - 第4楽章 - 第5楽章:15分)と紹介する例があるが、反復の有無、指揮者の解釈や時代による演奏様式の変化により演奏時間には幅がある。 古典派交響曲としては異例の5楽章で構成されており、第3楽章から第5楽章は連続して演奏され、全曲及び各楽章に描写的な標題が付けられるなど、ベートーヴェンが完成させた9つの交響曲の中では合唱を導入した交響曲第9番と並んで独特の外形的特徴を持つ。 また、徹底した動機展開による統一的な楽曲構成法という点で、前作交響曲第5番(作品67)とともにベートーヴェン作品のひとつの究極をなす。 標題について ハイリゲンシュタッター公園のベートーヴェン像(ウィーン、ハイリゲンシュタット) "Almanach der Musikgesellschaft" に描かれた「田園交響曲を作曲しているベートーヴェン」(1834年、チューリヒ) 第6交響曲は、ベートーヴェンの交響曲の中で標題が記された唯一の作品である。ベートーヴェンが自作に標題を付した例は、他に「告別」ピアノソナタ(作品81a)などがあるが、きわめて珍しい。とくにこの第6交響曲は、ベルリオーズやリストの標題音楽の先駆をなすものと見られている。 標題は、初演時に使用されたヴァイオリンのパート譜にベートーヴェン自身の手によって「シンフォニア・パストレッラ (Sinfonia pastorella) あるいは田舎での生活の思い出。絵画描写というよりも感情の表出」と記されている。 また、各楽章についても次のような標題が付されている。 1.「田舎に到着したときの愉快な感情の目覚め」 2.「小川のほとりの情景」 3.「田舎の人々の楽しい集い」 4.「雷雨、嵐」 5.「牧歌 嵐の後の喜ばしい感謝の気持ち」 これらの標題は楽譜以外にも認められ、1808年12月17日付『ウィーン新聞』に掲載された初演演奏会の予告には「田舎の生活の思い出」という副題が見られる。ベートーヴェンが使用していたスケッチ帳にも同様の記述があり、「性格交響曲(Sinfonia caracteristica) あるいは田舎の生活の思い出」とされ、「シンフォニア・パストレッラ」は音による絵画的描写ではなく感情の表現であることが強調されている。 楽器編成 ピッコロ 1(第4楽章のみ)、フルート 2、オーボエ 2、クラリネット 2、ファゴット 2 ホルン 2、トランペット 2(第3楽章~第5楽章)、トロンボーン 2(アルト、テノール)(第4楽章と第5楽章) ティンパニ(第4楽章のみ) 弦5部(第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス) 前作第5番と比較すると、コントラファゴットが使用されず、トロンボーンは3管から2管に減少しているものの、通常の2管編成に加えてピッコロやトロンボーンが使用されており、これらの楽器の定着化と楽器編成の拡大が推し進められている。 曲の構成 新しい交響曲形式として5楽章構成が試みられている。この時期のベートーヴェンは楽章構成上の有機的な統一感を追求しており、前作第5番同様の切れ目のない楽章連結を受け継ぎつつ、ここではさらに徹底して、第3楽章以降の3つの楽章が連結されている。 第4楽章の「嵐」は、実質的に第3楽章と第5楽章の間の長い挿入句であり、交響曲全体の中で果たす役割は、ソナタ形式の展開部の機能に似ている。このことは、ベートーヴェンは田園交響曲においてソナタ形式の構成を作品全体に拡張しようとしたともいえる。 第1楽章 「田舎に到着したときの愉快な感情の目覚め」。アレグロ・マ・ノン・トロッポ、ヘ長調、4分の2拍子 ソナタ形式。弦のほかは木管とホルンのみが使用される。 チェロとヴィオラの5度の保続音の上に第1ヴァイオリンが第1主題を出す。4小節で独立しており、半終止のフェルマータは、第5交響曲の冒頭と呼応している。木管の3連符とヴァイオリンの経過句でト長調となり、第2主題はハ長調、4小節の単純な句が第1ヴァイオリンから次第に低い弦に移っていく。 展開部では徹底的に第1主題動機を扱う。変ロ長調からニ長調(実はト長調のドミナント)、ト長調へと転調しつつ、主題の動機を36回繰り返す。一段落すると、今度はト長調からホ長調(実はイ長調のドミナント)、イ長調へと転調しつつ同様な反復となる。 再現部では第2ヴァイオリンとヴィオラによって第1主題が示される。4小節目の半終止の代わりに第5小節から第1ヴァイオリンの軽快な句が現れるが、これは第5番の第1楽章再現部でのオーボエの叙唱句と同様の筆法である。第2主題では型どおりにヘ長調をとる。コーダでは展開部と同じように始まるが、すぐに転調して木管と弦のかけあいから弦のみとなり、クラリネットとファゴットの重奏、ヴァイオリン、フルートと続いて全合奏で終わる。 第2楽章 「小川のほとりの情景」。アンダンテ・モルト・モッソ、変ロ長調、8分の12拍子 ソナタ形式。チェロとコントラバスのピチカートに、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、独奏チェロ(2人が弱音器を付けて弾く)が小川のせせらぎのような音型を加え、その上に、第1ヴァイオリンが静かな第1主題を示す。第2主題はヘ長調、第1ヴァイオリンが高音域から分散下行、分散上昇するが、さらにファゴットが歌う主題に他の楽器が集まって発展する。その後、第1主題による短いコデッタを経て展開部に入る。 第3楽章 「田舎の人々の楽しい集い」。アレグロ、ヘ長調、4分の3拍子 複合三部形式をとり、事実上のスケルツォ楽章。主部は弦のスタッカート主題(ヘ長調)に木管の旋律がニ長調で応答する。これが繰り返されると今度は弦がニ長調のまま主題を出し、木管はハ長調となる。ハ長調は主調であるヘ長調の属和音(ドミナント)調であり、総奏へと昂揚してヘ長調に戻る。ベートーヴェンが自然な音楽の流れの中できわめて見事な調的コントラストを見せる部分である。 主部の後半では、オーボエの軽やかな主題がクラリネットからホルンへと受け継がれて、この作品の大きな特徴である管楽器の効果的な活用が強調される。また、オーボエの旋律にファゴットが単純な音型で合いの手を入れるのは、オーストリアの田舎の楽隊が、演奏中に居眠りしながらふと目を覚まして楽器を持ち直したりする様子をユーモラスに描いたものと解釈されている。 第4楽章 「雷雨、嵐」。アレグロ、ヘ短調、4分の4拍子 ティンパニ、トロンボーン(2本)、ピッコロが加わる。全曲でもっとも描写的な部分。 第3小節に現れる動機が主要な材料となっているものの、古典的な形式には当てはまらない。音楽進行がリアルタイムを表現しており、時々刻々と変化する自然の様相が決して時間的に復帰することがないように、音楽形式の一般的構造である開始主部とその再現的な反復という枠組み構造に従っていない。和声的には、主調の短6度上の変ニ長調から始まり、さまざまな調性領域を通って終楽章の属調であるハ長調に収束する。こうした和声的な不安定さは、相対的に他の楽章の安定性を際だたせている。 第5楽章 「牧歌 嵐の後の喜ばしい感謝の気持ち」。アレグレット、ヘ長調、8分の6拍子 ロンド形式とソナタ形式の混成によるロンドソナタ形式。 冒頭、クラリネットの素朴な音型にホルンが音程を拡大して応えるが、「ホルン5度」による純粋かつ自然な響きが浄化された感じを高める。加えて、ヴィオラとチェロによる第1楽章同様の空白5度の保持音を伴っており、牧歌風が強調される。 ベート-ヴェン交響曲再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wpquw9OxqNkW04ZYODRzFE ベートーヴェン再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG #ベートーヴェン #交響曲第6番ヘ長調 #作品68 #田園 #SymphonyNo6 #ludwigvanbeethoven #PastoralSymphony

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調, Op.59-1 「ラズモフスキー第1番」

In this video, we'll be playing the String Quartet No. 7 in F major, Op. 59, No. 1 by Ludwig van Beethoven. This beautiful piece was written in 1808 and is one of Ludwig van Beethoven's most popular string quartets. We'll be playing it on the piano and violin, and you can follow the performance with the interactive score. Enjoy! 00:00 I. Allegro 10:43 II. Allegretto vivace e sempre scherzando 20:02 III. Adagio molto e mesto - 33:37 IV. Theme russe: Allegro 演奏者 :Borromeo String Quartet (String Quartet) 公開者情報:Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 :Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 作品59-1は、 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1806年に作曲した弦楽四重奏曲。ベートーヴェンはロシアのウィーン大使だったアンドレイ・ラズモフスキー伯爵から弦楽四重奏曲の依頼を受けた。そのようにして作曲された3曲の弦楽四重奏曲はラズモフスキー伯爵に献呈されたため、ラズモフスキー四重奏曲という名前で親しまれるようになった。これはその1曲目に当たるのでラズモフスキー第1番と呼ばれる。 ベートーヴェンの中期の弦楽四重奏曲は、作品59の3曲にはじまり、作品74と95の合計5曲からなっている。作品59は、初期の作品18以来5年ぶりの作曲であり、先輩のハイドン、モーツァルト、そしてベートーヴェン自身の初期の弦楽四重奏曲とは一線を隔し、規模、構成、各楽器の表現などが充実している。特にこの第7番は一番規模が大きいものとなっており、全楽章がソナタ形式で書かれている。 だが初演当時は上記の点が理解されず、特に第2楽章については「悪い冗談だ」という声まで上がったという。 曲の構成 第1楽章 Allegro ヘ長調、4分の4拍子。ソナタ形式。第2ヴァイオリン、ヴィオラの和音に支えられてチェロが第1主題を提示し、それが第1ヴァイオリンへと受け継がれるという当時としては破格の書法で始まる。第2主題は第1ヴァイオリンで出され、それに他の楽器を対位法的に絡ませている。展開部は規模が大きく、第1主題を中心に扱う。二重フガートで新しい旋律が出るが、これは主題と親密な関係がある。再現部では、経過部がかなり変化、短縮されている。長大なコーダでは第1主題の展開が行われる。400小節を超える大曲。 第2楽章 Allegretto vivace e sempre scherzando 変ロ長調、8分の3拍子。ソナタ形式。チェロによる同音連打で開始される。 第3楽章 Adagio molto e mesto - attaca ヘ短調、4分の2拍子。ソナタ形式。第1主題は第1ヴァイオリンで出されるが、そこに他の楽器が対位法的に加わっている。展開部では第2主題で始まり、それから第1主題を扱い、新しい旋律も出る。第1ヴァイオリンによるカデンツァを経て、切れ目なく終楽章へ続く。 第4楽章 Theme Russe, Allegro ヘ長調、4分の2拍子。ソナタ形式。ロシア民謡による第1主題で始まる。コーダでは第1主題を展開して扱い、アダージョにテンポを落とした後、プレストで華々しく終結する。 #ベートーヴェン,#StringQuartet,#LudwigVanBeethoven,#弦楽四重奏曲第7番,#作品59の1,#ラズモフスキー第1番

ベートーベン:交響曲第4番変ロ長調 作品60

In this video, we'll be taking a look at the masterpiece that is Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60 by Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven is one of the most important composers of all time and Symphony No. 4 in B-Flat Major, Op. 60 is one of his most famous pieces. In this video, we'll be taking a look at the music and how to play it on the violin. If you're a fan of classical music or just want to learn more about one of the greatest composers of all time, be sure to check out this video! 0:00 I. Adagio - Allegro vivace 9:09 II. Adagio 17:44 III. Menuetto: Allegro vivace 22:19 IV. Allegro ma non troppo 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第4番 変ロ長調 作品60(こうきょうきょくだい4ばん へんロちょうちょう さくひん60)は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの作曲した4作目の交響曲。 概要 スケッチ帳の紛失のため正確な作曲時期は不明だが、1806年夏ごろから本格的な作曲が始められている。この年はラズモフスキー四重奏曲集、ピアノ協奏曲第4番、ヴァイオリン協奏曲、オペラ《レオノーレ》第2稿などが作曲されたベートーヴェンの創作意欲が旺盛な時期であり、この作品も比較的短期間に仕上げられている。10月中には作品が完成し、献呈先のオッペルスドルフ伯爵(英語版)に総譜が渡されたと考えられている。 ベートーヴェンの交響曲の中では古典的な均整の際立つ作品で、ロベルト・シューマンは、「2人の北欧神話の巨人(第3番と第5番のこと)の間にはさまれたギリシアの乙女」と例えたと伝えられている。また、エクトル・ベルリオーズは「スコアの全体的な性格は生き生きとしていて、きびきびとして陽気で、この上ない優しさを持っている」と評した。しかし、そのようなイメージとは異なった力強い演奏がなされる例もあり、ロバート・シンプソンは「この作品の持つ気品は『乙女』のものでも『ギリシア』のものでもなく、巨人が素晴らしい身軽さと滑らかさで気楽な体操をこなしているときのものなのだ。ベートーヴェンの創造物には、鋼のような筋肉が隠されている」と述べている。 初演 1807年3月、ロプコヴィツ侯爵邸で開かれた私的演奏会で、ベートーヴェンの指揮によって初演された。なお、同じ演奏会で『コリオラン』序曲とピアノ協奏曲第4番も初演されている。公開初演は1807年11月15日にブルク劇場で行われた慈善演奏会において、やはりベートーヴェンの指揮で行われた。 標準の二管編成よりさらにフルートが1本少なく、ベートーヴェンの交響曲の中で最小である。 曲の構成 全4楽章からなり、演奏時間は約34分。 第1楽章 Adagio 変ロ長調(冒頭は変ロ短調)4分の4拍子 - Allegro vivace 変ロ長調 2分の2拍子、ソナタ形式(提示部反復指定あり) 冒頭の3度下降と2度上昇を繰り返す音形進行は、第5番第1楽章第1主題の音形進行と共通している(移動ドで読めば第4番はファ-レ-ミ-ド-レ-シ-ド-ラ、第5番はミ-ド-レ-シ)。暗い雰囲気の序奏から盛り上がり、主部に入ると一転して軽快な音楽が続く。序奏と動機の上で関連を持つ第2主題は木管楽器に提示され、後半ではカノン風の書法が見られる。また、第2主題提示前から頻繁に提示されるシンコペーションが効果的に使われており、このモチーフを使って書かれた提示部反復用の14小節の楽節は、ベートーヴェンの交響曲中最長である。2拍子で書かれていることから、全音符や2分音符の使用が比較的多いことも特筆される。提示部冒頭では軽く提示される第1主題が、再現部冒頭では強奏で再現されるというベートーヴェンの好んだ構成がとられている。コーダはベートーヴェンのものとしては短く簡潔である。 第2楽章 Adagio 変ホ長調 4分の3拍子 展開部を欠くソナタ形式。冒頭で提示される符点リズムが全体に行きわたっており、その上に流れる息の長い旋律が特徴的。第2主題はクラリネットによりどこかもの悲しく提示され、これが第1主題の動機に打ち消されて再現部に入る。再現部は型通りのものではなく、特に第1主題部においては展開部の不在を補うように劇的な表現が聴かれる。第2主題以降は型通りの再現となっている。楽章の最後に現れるティンパニの独奏は当時の新機軸として注目される。 第3楽章 Allegro vivace、トリオ(中間部)はUn poco meno Allegro 変ロ長調 4分の3拍子 複合三部形式。スケルツォ楽章であるが、楽譜には「スケルツォ」と明示されていない。冒頭より繰り返し現れるシンコペーションやヘミオラが特徴的である。トリオでは木管楽器による牧歌的な楽想を扱う。全体としてはトリオが二回現れるA-B-A-B-A'の形式をとる。 第4楽章 Allegro ma non troppo 変ロ長調 4分の2拍子 ソナタ形式(提示部反復指定あり)。第1主題は16分音符の速いパッセージによるもので、この動機は楽章全体を支配している。第2主題は木管、次いで弦になだらかに提示される。ファゴットによる第1主題の再現は演奏上の難所として知られる。 #ベートーヴェン,#LudwigVanBeethoven,#beethoven,#交響曲第4番,#作品60

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調, Op.61

00:00 I. Allegro ma non troppo 23:49 II. Larghetto 33:30 III. Rondo: Allegro 演奏者ページ Yehudi Menuhin (violin) Philharmonia Orchestra (orchestra) Wilhelm Furtwängler (conductor) 公開者情報 His Master's Voice, 1953. LHMV 1061. 著作権 Public Domain - Non-PD US [tag/del] 備考 Source: archive.org In this video, we'll be examining the beautiful Violin Concerto in D major, Op. 61, by Ludwig van Beethoven. This concerto is one of the composer's finest works and is full of emotion and beauty. 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61(ヴァイオリンきょうそうきょく ニちょうちょう さくひん61)は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1806年に作曲したヴァイオリンと管弦楽のための協奏曲である。 概要 ベートーヴェン中期を代表する傑作の1つである。彼はヴァイオリンと管弦楽のための作品を他に3曲残している。2曲の小作品「ロマンス(作品40および作品50)」と第1楽章の途中で未完に終わったハ長調の協奏曲(WoO 5、1790-92年)がそれにあたり、完成した「協奏曲」は本作品1作しかない。しかしその完成度はすばらしく、『ヴァイオリン協奏曲の王者』とも、あるいはメンデルスゾーンの作品64、ブラームスの作品77の作品とともに『三大ヴァイオリン協奏曲』とも称される。 この作品は同時期の交響曲第4番やピアノ協奏曲第4番にも通ずる叙情豊かな作品で伸びやかな表情が印象的であるが、これにはヨゼフィーネ・フォン・ダイム伯爵未亡人との恋愛が影響しているとも言われる。 なお、以下に述べられる情報の幾つかは新ベートーヴェン全集における児島新(Shin Augustinus Kojima)の研究に基づく。 作曲の経緯 この作品の構想されたのがいつ頃なのかを特定する証拠はないが、交響曲第5番第1楽章のスケッチにこの作品の主題を書き記したものが存在するという。いずれにしても、『傑作の森』と呼ばれる中期の最も充実した創作期の作品であることに違いはない。創作にあたってベートーヴェンは、ヴァイオリニストでアン・デア・ウィーン劇場オーケストラのコンサートマスターであったフランツ・クレメントを独奏者に想定し、彼の助言を容れて作曲している。この作品が完成した時、ベートーヴェンはその草稿をクレメントに捧げたが、1808年に出版された際の献呈は、親友のシュテファン・フォン・ブロイニングになされた。 初演 1806年12月23日 アン・デア・ウィーン劇場にて、フランツ・クレメントの独奏により演奏された。この時までベートーヴェンの作曲は完成しておらず、クレメントはほぼ初見でこの難曲を見事に演奏して、聴衆の大喝采を浴びた。 しかし、その後演奏される機会が少なくなり、存在感も薄れていった。これを再び採り上げ、『ヴァイオリン協奏曲の王者』と呼ばれるまでの知名度を与えたのは、ヨーゼフ・ヨアヒムの功績である。ヨアヒムはこの作品を最も偉大なヴァイオリン協奏曲と称し、生涯演奏し続けた。 楽器編成 独奏ヴァイオリン、フルート(第2楽章は休止)、オーボエ2(第2楽章は休止)、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2(第2楽章は休止)、ティンパニ(第2楽章は休止)、弦楽五部 演奏時間 約48分 作品の内容 第1楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ ニ長調 協奏風ソナタ形式。まずティンパニによる微かに刻むリズムの序奏で始まり、オーボエが牧歌的で美しい第1主題を歌う。穏やかに進むと見せかけて突然全奏で変ロ長調の和音が現れる。しかし、すぐさまシレジア民謡による第2主題がまずフルート以外の木管で演奏される。やがて弦楽器がトレモロを繰り広げて金管も加わって次第に盛り上がり、オーケストラ提示部を締めくくる。落ち着いたところでようやく独奏ヴァイオリンが登場、独奏提示部に入り第1主題を奏でるが、ここでもティンパニのモチーフが現れる。第2主題はイ長調。独奏ヴァイオリンのトリルの上でクラリネットが演奏する。そして結尾主題へと導いて提示部を締めくくる。オーケストラがヘ長調の和音を強奏する形で展開部が始まり、第2主題をフルート以外の木管で演奏しつつもすぐに全奏となる。やはり落ち着いたところで独奏ヴァイオリンが加わり、第1主題を奏で、入念な主題操作が行われている。再現部に入るとやはりオーケストラが第1主題を奏で、これに独奏ヴァイオリンが二音のオクターブによる重音で加わる形となっている。ここからは提示部とほぼ変わらずニ長調で進行する。オーケストラがニ長調の主和音で締め括るとカデンツァとなるが、後述の通りベートーヴェンはこのカデンツァを作曲していない。カデンツァの後、弦楽器がピッチカートで奏する上で独奏ヴァイオリンが第2主題を静かに奏でるが、徐々に力を増し、最後は強奏の主和音で力強く終わる。演奏時間は約25分~26分。 第2楽章 ラルゲット ト長調 変奏曲(あるいは変奏曲の主部を持つ三部形式とも解釈できる)。安らかで穏健な主題が弱音器付きの弦楽器により提示される。第1変奏から第3変奏まで独奏ヴァイオリンは主題を担当せず装飾的に動き回る。第1変奏ではホルンとクラリネット、第2変奏ではファゴットが主題を担当する。第3変奏で管弦楽と続いて独奏ヴァイオリンが新しい旋律を歌い始めて中間部に入る。この旋律はG線とD線のみで演奏するよう指定されている。これが華やかに変奏されるうち、主部の主題が変形されて中間部の主題と絡む。弦楽器が重厚な響きを出すとここから独奏ヴァイオリンの短いカデンツァとなり(このカデンツァはベートーヴェンの手によるもの)そのまま第3楽章に入る。演奏時間は約11分~12分。 第3楽章 ロンド アレグロ ニ長調 ロンド形式。いきなり独奏ヴァイオリンがロンド主題を提示して始まり、オーケストラがこれを繰り返す。次に独奏ヴァイオリンが朗らかな第1副主題を演奏する。この後独奏ヴァイオリンは重音奏法を使いながら細かい経過句を経てロンド主題を再現する。オーケストラがロンド主題を繰り返すと独奏ヴァイオリンがこれを変奏し始め、やがて感傷的な第2副主題となる。これをファゴットが引き取り、独奏ヴァイオリンは装飾音から次いでロンド主題を再帰させる。オーケストラの繰り返し、独奏ヴァイオリンによる第1副主題とロンドの型通りに曲は進行し、カデンツァ(第1楽章同様ベートーヴェンはこのカデンツァを作曲していない)となる。独奏ヴァイオリンによるロンド主題の再現もかねて、オーケストラと共に輝かしいクライマックスを築いて、力強く全曲の幕を閉じる。演奏時間は約10分。 カデンツァ この曲は3つの楽章それぞれにカデンツァを必要とする。ベートーヴェンは、ピアノ協奏曲では第5番(第5番にはカデンツァがなく、ベートーヴェン自身も不要であると指示している)を除き、すべてカデンツァを作曲しているが、ヴァイオリン協奏曲に関しては各楽章のカデンツァを遺していない。ベートーヴェン自身がヴァイオリンをピアノほど弾きこなすことができず、演奏者(クレメント)に任せたのであろう。多くのヴァイオリニストがそれぞれカデンツァを作曲しており、その中で現在よく演奏されるのは、ヨーゼフ・ヨアヒム、レオポルト・アウアー、フリッツ・クライスラーらが創作したものである。他にはベートーヴェン自身によるピアノ協奏曲編曲版(後述)のカデンツァに基づくものや、アルフレート・シュニトケのものがある。 ピアノ版カデンツァに基づくもの ヴォルフガング・シュナイダーハンは後述するピアノ協奏曲編曲版のベートーヴェン自身によるカデンツァをヴァイオリン用に編曲したものを録音に使用している[1]。ピアノパートはヴァイオリンに置き換えられているが、ピアノ協奏曲編曲版オリジナルのカデンツァにあったティンパニのパートはそのままティンパニで演奏されている。ベートーヴェン/シュナイダーハンのカデンツァはルッジェーロ・リッチやトーマス・ツェートマイヤーも録音に用いている。 またギドン・クレーメルもピアノ協奏曲編曲版のカデンツァを編曲して演奏に使用している。ピアノ版オリジナルにあるティンパニのパートがそのまま演奏されるのはシュナイダーハンの編曲と同様であるが、ピアノパートの全てがヴァイオリンに置き換えられるのではなく、一部はピアノパートのまま残されており、その部分を担当するピアノがカデンツァに参加する。 上記以外にイザベル・ファウスト、クリスチャン・テツラフ、パトリシア・コパチンスカヤなども、やはりピアノ協奏曲版のカデンツァを編曲して演奏に用いている。 シュニトケ版カデンツァ ピアノ協奏曲 ニ長調 作品61a 1807年にベートーヴェンは、クレメンティの勧めに従ってこの曲をピアノ協奏曲に編曲している(作品61a)。ピアノ版はヴァイオリン協奏曲の献呈先シュテファン・フォン・ブロイニングの妻、ユーリエに献呈された。ユーリエ・ヴェリング(旧姓)はピアニストで、1808年にシュテファンと結婚しており、この編曲はベートーヴェンから親友夫妻への結婚祝いのプレゼントであったといわれている。 ベートーヴェンは原曲のヴァイオリン協奏曲にはカデンツァを書かなかったが、このピアノ協奏曲には入念なカデンツァを書いている。特に第1楽章のものは、125小節にわたる長大なものである上に、カデンツァでありながらティンパニを伴う破格のものである。 前述したように、このカデンツァをヴァイオリン用に編曲してヴァイオリン協奏曲演奏の際に使用する事も少なくない。いずれの例でも、ティンパニのパートはそのままティンパニで演奏されている。とはいえカデンツァとしてたまに使用されるだけで、ピアノ協奏曲版としての作品61aの演奏・録音例は少ない。 ベートーヴェンがオリジナルのピアノ協奏曲として完成した曲は第1番〜第5番「皇帝」の5曲のみであるが、1815年にベートーヴェンが作曲に着手しながら未完成のまま放棄したピアノ協奏曲ニ長調 Hess 15があり、これが「ベートーヴェンのピアノ協奏曲第6番」と呼ばれることがある。ただ、このHess 15の協奏曲は未完に終わっており、後世の補筆版でなければ演奏可能な状態になっていないのに対して、ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品61の編曲版の「ピアノ協奏曲 ニ長調 作品61a」は、編曲版とはいえまぎれもなくベートーヴェン自身の作品であり、しかも完成している。そのことから、Hess 15ではなく作品61aの方を「ベートーヴェンのピアノ協奏曲第6番」の名で呼ぶこともある。 #ベートーヴェン,#ludwigvanbeethoven,#beethoven,#ヴァイオリン協奏曲,#Op61

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調, Op 59-1 「ラズモフスキー第1番」

00:00 I. Allegro 10:16 II. Allegretto vivace e sempre scherzando 19:01 III. Adagio molto e mesto - 29:47 IV. Theme russe: Allegro レナー弦楽四重奏団:1926年10月29日&1927年3月2日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 作品59-1(げんがくしじゅうそうきょく だい7ばん ヘちょうちょう さくひん59-1)は、 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1806年に作曲した弦楽四重奏曲。ベートーヴェンはロシアのウィーン大使だったアンドレイ・ラズモフスキー伯爵から弦楽四重奏曲の依頼を受けた。そのようにして作曲された3曲の弦楽四重奏曲はラズモフスキー伯爵に献呈されたため、ラズモフスキー四重奏曲という名前で親しまれるようになった。これはその1曲目に当たるのでラズモフスキー第1番と呼ばれる。 ベートーヴェンの中期の弦楽四重奏曲は、作品59の3曲にはじまり、作品74と95の合計5曲からなっている。作品59は、初期の作品18以来5年ぶりの作曲であり、先輩のハイドン、モーツァルト、そしてベートーヴェン自身の初期の弦楽四重奏曲とは一線を隔し、規模、構成、各楽器の表現などが充実している。特にこの第7番は一番規模が大きいものとなっており、全楽章がソナタ形式で書かれている。 だが初演当時は上記の点が理解されず、特に第2楽章については「悪い冗談だ」という声まで上がったという。 曲の構成 第1楽章 Allegro ヘ長調、4分の4拍子。ソナタ形式。第2ヴァイオリン、ヴィオラの和音に支えられてチェロが第1主題を提示し、それが第1ヴァイオリンへと受け継がれるという当時としては破格の書法で始まる。第2主題は第1ヴァイオリンで出され、それに他の楽器を対位法的に絡ませている。展開部は規模が大きく、第1主題を中心に扱う。二重フガートで新しい旋律が出るが、これは主題と親密な関係がある。再現部では、経過部がかなり変化、短縮されている。長大なコーダでは第1主題の展開が行われる。400小節を超える大曲。 第2楽章 Allegretto vivace e sempre scherzando 変ロ長調、8分の3拍子。ソナタ形式。チェロによる同音連打で開始される。 第3楽章 Adagio molto e mesto - attaca ヘ短調、4分の2拍子。ソナタ形式。第1主題は第1ヴァイオリンで出されるが、そこに他の楽器が対位法的に加わっている。展開部では第2主題で始まり、それから第1主題を扱い、新しい旋律も出る。第1ヴァイオリンによるカデンツァを経て、切れ目なく終楽章へ続く。 第4楽章 Theme Russe, Allegro ヘ長調、4分の2拍子。ソナタ形式。ロシア民謡による第1主題で始まる。コーダでは第1主題を展開して扱い、アダージョにテンポを落とした後、プレストで華々しく終結する。 #ludwigvanbeethoven,#stringquartet,#stringquartetno7,#ベートーヴェン,#弦楽四重奏曲第7番,#ラズモフスキー第1番

ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調, Op.92

00:00 I. Poco sostenuto - Vivace 12:28 II. Allegretto 22:04 III. Presto, assai meno presto 30:19 IV. Allegro con brio フルトヴェングラー指揮 ベルリン・フィル 1943年10月31日&11月3日 ベルリンでのライヴ録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第7番 イ長調 作品92(こうきょうきょくだい7ばん イちょうちょう さくひん92)は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1811年から1812年にかけて作曲した交響曲。リズム重視の曲想から現代においても人気が高く、演奏される機会が多い。 概要 第5番や第6番におけるさまざまな新たな試みの後に、再び正統的な手法による交響曲に回帰した作品である。 ワーグナーは各楽章におけるリズム動機の活用を指して、この曲を舞踏の聖化 (Apotheose des Tanzes) と絶賛している。その一方で、ウェーバーは「ベートーヴェンは今や精神病院行きだ」との言葉を残し、ワインガルトナーは「他のいかなる曲よりも精神的疲労を生じさせる」と語っているなど、音楽家からの評価は様々である。 作曲は1811年から1812年にかけて行われ、初演は、1813年12月8日、ウィーンにて、ベートーヴェン自身の指揮で行われた。同じ演奏会で初演された『ウェリントンの勝利』の方が聴衆の受けはよかったとされるが、それでも初演は成功であり、第2楽章はアンコールを求められた。 演奏時間 古楽やピリオド楽器の研究の影響がベートーヴェンの演奏にまで影響し始める以前の、伝統的なモダン楽器による演奏では第1・3・4楽章のすべての繰り返しを含むと約42分とされる。 ただし、すべての繰り返しが行われる演奏は少なく、その結果40分弱の時間で演奏されることが多かった。カラヤン/ベルリン・フィルなどでは35分を切る時間で演奏されている。近年は、かつては「速すぎる」と考えられていたベートーヴェンのメトロノーム指示と作曲当時の演奏習慣を尊重する傾向が強まり、全て繰り返しを行っても40分を切る演奏も増えている。 編成 第3番のような拡張されたホルンのパートはなく、第5番や第6番のようにピッコロやトロンボーンを動員することもなく、第9番のような合唱はもちろん使用されていない。また書法も第3番や第9番に比べて明瞭であり、古典的な管弦楽といえる。 第8番の初演で一緒に演奏された際は、木管楽器が倍、弦楽器はヴァイオリン各18、ヴィオラ14、チェロ12、コントラバス7、さらに出版譜に無いコントラファゴットも2本加わるという当時としては巨大な編成であった。 曲の構成 古典的な交響曲の形式に従うが、緩徐楽章(第2楽章)では通例「遅く」などと指定されるところを「やや速く」と指定されている。また、全曲を通してリズムが支配的であり、快い速度で全曲を駆け抜けていく。 第1楽章 Poco sostenuto - Vivace イ長調 4分の4拍子[注 1] - 8分の6拍子 序奏付きソナタ形式(提示部反復指定あり)。 トゥッティで四分音符が強く奏され、オーボエがソロで奏でる。そして、16分音符による長大な上昇長音階が特徴的な序奏の後、付点音符による軽快なリズムの音楽が始まる。第1主題はフルートの楽しげなソロによって提示される。そこから付点音符の動機が全曲を通して反復されるため第2主題との対比は少ない。軽快なリズムが主題部展開部再現部すべてを支配しておりワーグナーの評が示す通りである。展開部は弦と管の対比応答が目覚ましい。コーダでは22小節に渡って持続される低弦によるオスティナートが、混沌としたままppからffまでを導き、最後に、弦と管が応答を繰り返したのち一体化し終結になだれ込む。曲を締める音は主音のド(イ音)ではなく第3音のミ(嬰ハ音)である。 途中弦楽器が弾く主和音(ラド#ミ)と木管楽器の下属和音(レファラ)が並走する285小節は19世紀末から転調の誤りと捉えて修正される事があり、20世紀初期に出版されたオイレンブルクやペータース社のMax Unger校訂版スコアでも小節後半で弦楽器の音程を修正している。 第2楽章 Allegretto イ短調 4分の2拍子 複合三部形式。 初演時に聴衆から特に支持された楽章。シューマンはこの主題を基に変奏曲を遺しているし、ワーグナーはこの楽章をさして「不滅のアレグレット」と呼んでいる。複合三部形式の主部は変奏曲の形式であり、かたくなに同音が反復されつづける静的な旋律でありながらも、和声的には豊かに彩られている。最初の三小節でホルンと木管が奏でる印象的な和音のあとに、弦楽器で主題が奏でられ、その後に哀愁を帯びたオブリガートが絡む変奏が続く。後半をリピートした主題を弦楽器の低音の提示を含めて四度演奏し、最後に全楽器によるフォルテに至るのは第九の歓喜の旋律の提示展開と同じである。 「アレグレット(少し速く)」は、この曲の全楽章の中では最も遅い速度設定である。 第3楽章 Presto, assai meno presto ヘ長調(トリオはニ長調) 4分の3拍子 三部形式。 形式的には三部形式となっているものの、トリオは2回現れ、ABABAの型になっている。2回目のスケルツォの途中には、強弱記号をp(ピアノ)やpp(ピアニッシモ)に落とすよう指示がある。コーダでは、第9番の第2楽章と同様にトリオが短く回想される。 第4楽章 Allegro con brio イ長調 4分の2拍子 ソナタ形式(提示部反復指定あり)。 熱狂的なフィナーレ。第2楽章同様、同一リズムが執拗に反復され、アウフタクト(弱拍)である2拍目にアクセントが置かれている(現代のロック、ポップスにおけるドラムスの拍子のとり方と同じである)。第1主題は後年の資料研究からアイルランドの民謡「ノラ・クレイナ」の旋律からとられたとされている。この第1主題は主和音ではなく属七の和音で始まる。第1楽章同様、コーダでは低弦によるオスティナートが演奏される。 121小節(※それまでの括弧を通しでカウントしない場合)から第一括弧を5小節間弾いた後のリピートについては不備があり、初版、旧全集版含む19世紀中の出版譜では5小節と13小節のどちらに戻るか示されていなかった。20世紀に入ると5小節にサイズの小さい"S"、第一括弧の125小節には"Dal Segno"を補う事が通例となり、ベーレンライター版では資料に存在しない事を一層明確にするため、これらの記号は括弧で括られている。 #ベートーヴェン,#ludwigvanbeethoven,#beethoven,#交響曲第7番

ベートーヴェン:ピアノソナタ第15番ニ長調 作品28

00:00 I. Allegro 12:26 II. Andante 19:58 III. Scherzo: Allegro assai 22:45 IV. Rondo: Allegro ma non troppo 演奏者ページ Luis Kolodin (Piano) 公開者情報 Luis Kolodin, 2020. 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第15番ニ長調 作品28は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。『田園』という通称で知られる。 概要 ボンのベートーヴェン・ハウスに保管されている自筆譜への書き込みから、作曲年は1801年であることがわかっている。これは作品27の2曲のピアノソナタ(第13番、第14番)が作曲されたのと同じ年であるが、本作の構想がいつ頃から練られていたものであるかは定かではない[1]。作品27では革新的な構成により作曲者独自の作風を打ち出したのに対し[2]、本作は伝統的な形式を用いて回顧的な趣を呈している[3]。こうした趣向の異なる作品が同時期に生み出されていることは、ベートーヴェンの作曲様式を知る上で興味深い。一方、音響面では引き続き大胆な試みが継続されている。 初版は1802年8月に、ウィーンの美術工芸社から世に出された[1]。曲はヨーゼフ・フォン・ゾンネンフェルス男爵へと捧げられているが、献呈に至った経緯はよくわかっていない。『田園』という愛称で呼ばれるようになったのは、ハンブルクの出版社クランツが作曲者の死後1838年の出版時に『Sonate pastorale』と銘打ったのが最初とされる[1]。名称が付された背景には、当時田園趣味の音楽が流行していたところを狙った商業的意図があるのではないかとする意見もあるが、いずれにせよこの愛称は楽曲の性格をうまく捉えており、今日まで残ったものと思われる。 演奏時間 約20-25分。 楽曲構成 第1楽章 Allegro 3/4拍子 ニ長調 ソナタ形式。絶え間なく打ち鳴らされるニ音がティンパニを思わせる中、簡素で穏やかな主題が歌い出される。 経過句には2つの主題が扱われる。まずイ長調の旋律が現れ、変奏されつつ静まっていくと、続く素材がスタッカートの伴奏を伴って弱音で奏される。その後、木々のざわめきを思わせるような伴奏音型が両手で奏でられる中、第2主題がイ長調で歌われる。 第2主題が確保されてクライマックスを形作るっと、コデッタには譜例3の新しい楽想があてがわれる。譜例3が勢いを減じつつ提示部を結んで反復となる。 展開部ではまず第1主題が奏され、低音部に生じた8分音符の流れが第1主題と対位法的に組み合わされていく。はじめは譜例1の最後の4小節が繰り返されるが、次いで2小節単位となり、最後は1小節に切り詰められて反行系と入り乱れながら収束に向かう[4]。ふいに譜例3が顔をのぞかせるが、フェルマータを付された休符がこれを遮る。同じやり取りが3度繰り返されると譜例1に接続されて再現部となる。ニ長調の第1主題に続き第2主題もニ長調に再現されると、コーダでは連続するニ音の上に第1主題を聴き、最後はそのまま穏やかさを保ってピアニッシモで楽章を閉じる。 第2楽章 Andante 2/4拍子 ニ短調 三部形式。作曲者の弟子であったカール・チェルニーはこの楽章を「素朴な物語 - 過ぎし時のバラード」と表現している。スタッカートの落ち着いた伴奏の上に優美な旋律が奏でられる。 中途に挿入されるエピソードは第1楽章と同じく持続低音を持っており、その後に譜例4が再び現れて第1部を形作っている。中間部はニ長調に転じ、第1部とは対照的に野鳥の歌声を連想させるような朗らかな主題が現れる。中間部後段も同じ主題に基づき、二部形式を取っている。 再現された譜例4はまもなく変奏されていく。コーダでは譜例4に続いて中間部の主題を振り返るが[5]、ここでは既に快活さは失われており、威圧的な強奏に至ると次第に力を失い最弱音に終止する[6][7]。ツェルニーによるとベートーヴェンはこの楽章を特に気に入っており、飽きることなく弾いていたという。 第3楽章 Scherzo. Allegro vivace 3/4拍子 ニ長調 スケルツォ、三部形式。単純明快に作られている。嬰ヘ音のオクターヴが下降してくる冒頭は譜例3と関わりがある。 中間エピソードではオクターヴの動きが低音部に置かれ、譜例6が再現して冒頭の音型が3和音で力強く響く。中間部では、譜例7に示される農民的な舞踏の旋律が和声の彩りを変えながら繰り返される。 その後スケルツォ・ダ・カーポとなり、第1部を反復して楽章を終える。 第4楽章 Rondo. Allegro, ma non troppo 6/8拍子 ニ長調 ロンド形式。バグパイプを思わせる持続低音がここでも失われていない。、その上に田園情緒豊かなロンド主題が提示される(譜例8)。 アルペッジョの経過を挟み、2つ目の主題が提示される(譜例9)。カノン風の進行をするこの主題は、譜例8の伴奏音型から派生したものである。 譜例9が変奏されて大きく盛り上がると、16分音符のパッセージを経た後、ひと呼吸おいて譜例8の再現となる。そのままロンド主題による展開が始まり、新たな主題が多声的な書法を用いて導入される[8]。 譜例10が次第に熱を帯びて頂点に達すると再び16分音符のパッセージが現れ、そのままスケールが4オクターヴを駆け下りる。譜例8が回帰して田園的な雰囲気を取り戻すと譜例9もニ長調で続く。ロンド主題を基にした終結部が弱音から穏やかに開始されるものの、最後はピウ・アレグロとテンポを高め、譜例8の伴奏リズムの上に急速な音型が動き回ってそのまま勢いよく全曲を終結に導く。 #ベートーヴェン,#ludwigvanbeethoven,#beethoven,#ピアノソナタ第15番

ベートーヴェン:ディアベリのワルツによる33の変奏曲

00:00 Theme, Variations 1-10 13:39 Variations 11-13 16:33 Variation 14 20:41 Variations 15-17 23:12 Variations 18-19 25:40 Variations 20-23 31:16 Variation 24 33:57 Variations 25-29 38:59 Variation 30 41:01 Variation 31 45:59 Variation 32 48:30 Variation 33 演奏者ページ Neal O'Doan (Piano) 公開者情報 Pandora Records/Al Goldstein Archive 著作権 Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 [tag/del] 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ディアベリのワルツによる33の変奏曲(ディアベリのワルツによる33のへんそうきょく、独: 33 Veränderungen über einen Walzer von Diabelli)Op.120、通称、ディアベリ変奏曲は、ドイツの作曲家、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノ独奏曲。 1823年に完成された晩年の傑作である。ベートーヴェンの「不滅の恋人」とされるアントニー・ブレンターノに献呈された。 作曲の経緯 作曲家で出版業も営んでいたアントン・ディアベリは1819年に、自らの主題によって、当時名前の売れていた作曲家50人に1人1曲ずつ変奏を書いてもらい、長大な作品に仕上げようと企画した。その中にはカール・チェルニーやフランツ・シューベルト、当時11歳だったフランツ・リストもいた(詳細はアントン・ディアベリ#ディアベリのワルツによる変奏曲集を参照)。その50人の作曲家の一人にベートーヴェンも選ばれたが、共同作業への興味が薄かったベートーヴェンの構想は膨れ上がり、いくつかの変奏をスケッチした時点で放置し『ミサ・ソレムニス』の作曲に移った。1822年に作曲を再開し、演奏時間50分以上を要する、33もの変奏からなる長大な作品に仕立て上げた。のちにベートーヴェンはこの主題を「靴屋の継ぎ皮」(Schusterfleck) とけなしているが、出版などで世話になっている関係上、なんとか立派なものに仕上げたいと考え、そのためには全て自分で作る方がよいと考え、独自の変奏曲を完成させたという。実際、完成された作品は最初の数変奏の後に、元々の主題の原型がほぼ完全になくなってしまっており、性格変奏の究極の形とも言える作品となっている。この作品は当初の企画とは別に、単独のベートーヴェン作品としてディアベリの出版社から出版されたが、のちに合同企画の出版を果たしたディアベリはその中の「第1部」としてこの作品を再刊している。 楽曲構成 正式名称の通り、作品はディアベリによる主題と33からなる変奏曲からなる。演奏時間は約55分。 ベートーヴェンは晩年になって、変奏曲を自らの重要なジャンルにおくことになった。またソナタの楽章においては好んでその形式が用いられた。そしてその作風は初期のものと比べると、旋律や音型を装飾していく装飾変奏から、変奏が主題の性格そのものに及ぶ性格変奏へと変化した。 第1変奏から拍子も変化し、新しいリズムが与えられた。その後、どんどん新しい音型が登場し、対位法的なもの、瞑想的なもの、短調など、様々に曲想が変化する。それらはある意味偶然的で気まぐれなものである。しかし、作曲者の変奏技法を極限までに追求した、集大成の作品である。 特に第22変奏には、alla "Notte e giorno faticar" di Mozartと記され、ベートーヴェンはディアベリの主題と、モーツァルトのオペラ『ドン・ジョヴァンニ』の中の「夜も昼も苦労して」の旋律を結びつけた。 第29変奏からは緩やかな短調の変奏が続き、最も遅い変奏のあとにフーガの第32変奏が続く。 第32変奏では変ホ長調のフーガとなる。ここでは、主題はもはや動機レベルにまで分解されていて、元のワルツの面影はほとんどない。本来ならここで曲が終わるが、斬新な転調をしたあと、第33変奏として中庸なメヌエットが奏される。これは、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの『ゴルトベルク変奏曲』が30の変奏を終えた後に、再び静寂なアリアの回帰が行われることに似ているので、ベートーヴェンはそれを意識したのではないかとも思われる。全曲は第33変奏のメヌエットのあと、コーダにおいて音価が細分化されていき、消えるような音階の上昇のあと、主和音の強奏により閉じられる。 #ludwigvanbeethoven,#naoyukiinoue,#beethoven: diabelli-variationen,#beethoven,#classicalmusic,#symphony,ベートーヴェン,#ディアベリ,#ワルツ,#33の変奏曲