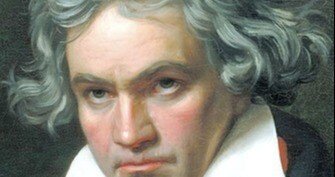

#Ludwig_van_Beethoven

ベートーベン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調, 作品58

00:00 I. Allegro moderato 17:53 II. Andante con moto 22:59 III. Rondo: Vivace 演奏者ページ Debbie Hu (piano) University of Washington Symphony Orchestra (orchestra) 公開者情報 Pandora Records/Al Goldstein Archive 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノ協奏曲第4番 ト長調 作品58は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが遺したピアノ協奏曲のひとつ。 概要 当楽曲の献呈先となったルドルフ大公 『ピアノ協奏曲第3番ハ短調』を完全な形で書き上げられてから最初に演奏された翌年にあたり、またベートーヴェン唯一のオペラ作品『フィデリオ』の元となった作品『レオノーレ』初稿の初演が行われた年でもある1805年に作曲に着手、翌1806年に完成させている。 オーケストラを従えてピアノ等の独奏楽器が華々しく活躍する協奏曲はピアニスト等の独奏楽器を奏でるプロ演奏家にとって自身の腕前を披露するのに適したものとされていたこともあり、従来の協奏曲ではオーケストラは伴奏役に徹するのが常で、実際の作品では、例えば冒頭部分に於いて、オーケストラが前座宜しく先にメロディを奏でていると後から独奏楽器が、まるで花道上に現れ歩みを進める主役の如く、やおら登場し華々しく歌い上げることが多いのであるが、進取の気風に満ちていたベートーヴェンは当楽曲でいきなり独奏ピアノによる弱く柔らかな音で始めるという手法を採り入れた。これは聴衆の意表を突く画期的なものとされ、驚きと感動をもたらしたと伝えられている。 更にベートーヴェンは伴奏役に徹しがちなオーケストラとピアノという独奏楽器を“対話”させるかのように曲を作るという手法も採り入れている。作曲当時使われていたピアノは現在流通しているものと比べて音量が小さく、それでいてオーケストラと対等に渡り合えるようにすべく、独奏ピアノの側にあっては分散和音やトレモロを駆使して音響効果を上げる一方、オーケストラの側にあっては楽章により登場楽器を限定したりしている《第1楽章ではティンパニとトランペットを参加させず、第2楽章は弦楽合奏のみに限定》。 当楽曲は完成の翌年・1807年の3月に先ずウィーンのロプコヴィッツ侯爵邸の大広間にて小規模オーケストラを使って非公開ながら初演され、翌1808年の12月22日に同じくウィーンに所在するアン・デア・ウィーン劇場に於いて公開による初演を行っている。何れもベートーヴェン自身がピアノ独奏を務めているが、かねてから自身の難聴が進行していたこともあり、当楽曲が自身のピアノ独奏により初演された最後のピアノ協奏曲となった。 なお当楽曲は、ベートーヴェンの最大のパトロンであり、また彼にピアノと作曲を学んだともいわれるルドルフ大公に献呈されている。 楽器編成 独奏ピアノ、フルート1、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦5部 曲の構成 全3楽章で構成されており、演奏時間は36分《第1楽章20分、第2楽章6分、第3楽章10分》。 第1楽章 Allegro moderato ト長調 4/4拍子 協奏的ソナタ形式。前述のように「運命の動機」を含む穏やかな主題がピアノ独奏でいきなり奏されると、オーケストラはロ長調によりそれに応え、新鮮な印象を受ける。 カデンツァはベートーヴェン自身により2種類が書かれている。一つは100小節あり、多くのピアニストはこちらを演奏している。もう一つは50小節あり、マウリツィオ・ポリーニやアルフレート・ブレンデル、パウル・バドゥラ=スコダ等が演奏した録音により確認することが出来る。この他、ブラームス、クララ・シューマン、ゴドフスキー、ブゾーニ、メトネル、フェインベルクなどの名だたるピアニスト・コンポーザーたちがカデンツァを書いている。 第2楽章 Andante con moto ホ短調 2/2拍子 自由な形式。オーケストラが低音に抑えられた弦のユニゾンだけとなり、即興的で瞑想的な音楽を歌うピアノと、淡々と対話を続ける。 第3楽章 Rondo Vivace ト長調 2/4拍子 ロンド形式。ト長調であるが、主題はハ長調に始められる。 カデンツァはベートーヴェン自身により1種類書かれ、35小節ある。ヴィルヘルム・バックハウス作によるドラマティックで技巧的なカデンツァも有名。他に有名な所ではヨゼフ・ホフマン、エドウィン・フィッシャー、ヴィルヘルム・ケンプ、ルービンシュタインも独自の演奏をも時に用いていた。ヤン・パネンカは少しアドリブを入れて弾くが、その様なピアニストは現代にも時々見られる。 幻の初演改訂版 一般には1806年完成時の楽譜が出版されている。1808年の公開初演時にはさらに手を加えて演奏したとされていたが、その楽譜は長らく公にされていなかった[注 3]。しかし、写譜屋が作成していた写譜の中の作曲者による注釈を元にして、音楽学者のバリー・クーパーが「改訂版」として復元に成功した[11]。ロナルド・ブラウティガム独奏、アンドルー・パロット指揮のノールショピング交響楽団演奏によるCDが2009年にBISから発売されている。 #ベートーヴェン,#beethoven,#op58,#ピアノ協奏曲

ベートーヴェン:ピアノソナタ第16番 ト長調 作品31-1

00:00 I. Allegro vivace 06:31 II. Adagio grazioso 17:38 III. Rondo: Allegretto 演奏者ページ Peter Bradley-Fulgoni (piano) 公開者情報 Peter Bradley-Fulgoni 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 備考 recorded in September 2019 at St. Paul's Hall, Huddersfield University: Peter Hill, sound engineer 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第16番 ト長調 作品31-1は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。 概要 作品31の3曲のピアノソナタ(第16番、第17番、第18番)は1801年に作曲が開始されると、翌1802年に入ってまもなく完成に至ったものとみられている。同年4月22日には作曲者の弟であるカスパールが、楽譜出版社のブライトコプフ・ウント・ヘルテル社と本作の出版に関わるやり取りを開始したことがわかっている。しかしながら、最初の出版はハンス・ゲオルク・ネーゲリの『クラヴサン奏者演奏曲集』に第17番と対にして収められる形で行われた[1]。この際、第1楽章に対しベートーヴェンの意図しない4小節の改変が行われており、これを正す「厳密な改訂版」が1803年にジムロック社より出された。この時点ではまだ本作は第17番と組になっていたが、最終的にカッピが1805年に作品29として出版した版から現在の作品31がひとまとめとなる。 ベートーヴェンは1802年に衰え続ける聴力を苦にハイリゲンシュタットの遺書を書いている一方、同時期にヴァイオリニストのヴェンゼル・クルンプホルツに対して「私は今までの作品に満足していない。今後は新しい道を進むつもりだ」と述べたとカール・チェルニーが伝えている。そうした失意と決意の中で作曲されたこのソナタは、古典的なたたずまいの中に明るい楽想がまとめられたものとなった。 楽曲構成 第1楽章 Allegro vivace 2/4拍子 ト長調 ソナタ形式。右手と左手が16分音符1つ分ずらされた、ユニークな第1主題で始まる。 第2楽章 Adagio grazioso 9/8拍子 ハ長調 三部形式。ベートーヴェンらしからぬイタリア風の歌謡的楽章。この過剰ともいえる装飾に彩られた長大な緩徐楽章は、当時流行していたイタリアオペラのパロディーであるとする意見もある。冒頭から優美な旋律がトリルを伴って歌い始められる。 第3楽章 Rondo, Allegretto 2/2拍子 ト長調 ロンド形式であるが、ソナタ形式への近接が見られる[9]。4つの声部が書き分けられた譜例6がロンド主題である。 #ピアノソナタ,#ベートーヴェン ,#beethoven,#ludwigvanbeethoven,#sonata

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第28番 イ長調 作品101

00:00 I. Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung 08:45 II. Lebhaft. Marschmassig 14:53 III. Langsam und sehnsuchtsvoll 16:59 IV. Geschwind, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit 演奏者ページ Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第28番 イ長調 作品101は、ベートーヴェンが1815年から1816年にかけて作曲したピアノソナタ。 概要 戦後の混乱、私生活上での失望などにより作曲の筆が進まなくなっていたベートーヴェンであったが、1815年に作品102のチェロソナタ(第4番と第5番)を書き上げ、翌年には歌曲集『遥かなる恋人に』を完成させた。これらに続く形で完成されたのが作品101のピアノソナタである。作曲はほとんどが1816年の夏に行われ、原稿には同年11月の日付が見られる。こうして生まれた本作はベートーヴェンのロマン期・カンタービレ期から後期への橋渡しをする入り口となる作品である。即ち、この作品は第26番『告別』や第27番のソナタのような豊かな歌謡性を備えながら、孤高の境地へと達する後期のスタイルの特質を併せ持ったものである。アントン・シンドラーによると、作曲者自身はこの作品が「印象と幻想」を内に有すると語ったという。 曲はドロテア・エルトマン夫人(旧姓 グラウメン)へと献呈された。メンデルスゾーンやシンドラーも称賛したほどの優れたピアニストであった彼女は、このとき既に10年来のベートーヴェンの弟子であった。夫人の演奏を高く買っていたベートーヴェンは1817年2月23日の書簡で「かねがねあなたに差し上げようと思っていたもので、あなたの芸術的天分とあなたの人柄に対する敬愛の表明になるでしょう。」と書き送ってる。 楽譜の出版は1817年2月、ウィーンのシュタイナーから行われた。ピアニストのアンドラーシュ・シフは、本作と同時期に作曲されたチェロソナタ第5番が構造的に非常に類似していることを指摘している。 演奏時間 約19分。 楽曲構成 第1楽章 幾分速く、そして非常に深い感情をもって Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung (Allegretto,ma non troppo) 6/8拍子 イ長調 ソナタ形式。形式的には極めて自由でありながら、夢想の中に息づく自然な流れが見事な調和を生み出している。冒頭から譜例1の歌謡的な旋律が属和音で開始される。 穏やかな推移を経て第2主題が奏される。この主題には一風変わったフレージングが指定されている。 エスプレッシーヴォ・エ・センプリチェの結尾句では小節線をまたぐタイで優しく和音が奏される。提示部の反復は設けられておらず、展開部では提示部小結尾の和音のリズムを引き継いだまま第1主題冒頭が扱われていく。クレッシェンドからフォルテに至るがすぐに落ち着きを取り戻し、意識させることなく自然に第1主題が再現される。短くまとめられた第1主題が終わると、イ長調で第2主題が続き、再び小節線をまたぐタイで拍節感は曖昧となる。再現部は楽章中唯一のフォルテッシモで終わりを迎え、柔和なコーダで穏やかに楽章を閉じる。 第2楽章 生き生きした行進曲風に Lebhaft. Marschmäßig (Vivace alla Marcia) 4/4拍子 ヘ長調 三部形式。シューマンの音楽を予感させるような、付点リズムの跳躍を特徴とした行進曲風の音楽。一転して主題労作的であり、高度な和声法、転調技法で展開され緊張感が高い。途中、センプレ・レガートとなり、サステインペダルを踏みこんだまま声部が応答しあう個所は印象的な響きをもたらしている。 変ロ長調の中間部ではホルンの信号のような音型に導かれ、カノンが開始される。 中間部自身もABA'の形式となっており、中間部にあたる個所もカノンで書かれている。トリルの下に主題が回帰し、その後冒頭のリズムが刻まれる中で第1部の行進曲調の主題が次第に姿を現し、ダ・カーポで楽章冒頭へと戻る。 第3楽章 終楽章の作曲者自筆譜。 ゆっくりと、そして憧れに満ちて Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio,ma non troppo,con affetto) 2/4拍子 イ短調 - 速く、しかし速すぎないように、そして断固として Geschwinde, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit (Allegro) 6/8拍子 イ長調 緩徐楽章を序奏としたフィナーレと見ることができる。序奏部全体にわたって弱音ペダルを踏むよう指定されており、寂寥感を湛えた楽想が奏でられる。序奏部は譜例5に示される3連符を含む音型から構成される。この部分の最後に置かれるノン・プレストのカデンツァには「少しずつ弦を増やす」と指示されているが、これは当時のピアノでは弱音ペダルの踏み方によって通常3弦を叩くハンマーを順次2弦、1弦と変化させることが出来るほど踏み込みが深くできたことが念頭に置かれており、現代のピアノの弱音ペダルの踏み込みの浅さでは指示通りの演奏は実現不可能である。 弱音ペダルを外して第1楽章の主題が回想されるが、ここではフレーズの間にフェルマータを付した休符が置かれている。その後、長いトリルに導かれて堂々としたソナタ形式の主部に移る。第1主題は主題を模倣しながら進む溌剌としたものである。 第1主題は左右の手を入れ替えながら進められ、推移がクライマックスに達すると第2主題が現れる。愛らしい第2主題はたちまち第1主題によるコデッタに取って代わられ、提示部が反復される。 展開部は低音部が提示部結尾の音型を引き継いで穏やかに開始される。この際、上声部では譜例1に由来するエピソードが奏されて楽章間の関連性を強固なものにしている。静寂を打ち破るフォルテッシモに続き、主題がイ短調の4声でポリフォニックに展開される。この展開部をフーガとしているものもあるが、主題に対して4度下や5度上での応答ではなく、展開も一般的なフーガに則っていないため、間違いである。ピアノ・ソナタ作品106、ディアベッリ変奏曲作品120の中でフーガ(フーゲッタ)と銘打たれている楽章や変奏から、ベートーヴェンはフーガを自由に扱いながらも、少なくとも主題の属調で応答することなどの基本に忠実でありことが窺える。従ってこの展開部を彼自身がフーガとして作曲したとは考えられない。自由な展開を経てストレッタに至った後、低音部で主題の4倍の拡大形が出され[5]、これを合図にアルペッジョが広い音域を駆け上がって再現部となる。アルペッジョの最低音Eは、作曲当時のピアノには無いものもあり、わざわざ"contra E"と表記されている。再現部では第1主題は短くまとめられ、第2主題はイ長調に出される。再現部の結尾句の音型を持ち越す形でコーダに入るが、展開部と同じようにこれが遮られると第1主題を基に対位法的に展開される。速度と音量を落としながら静まっていった後、突如元のテンポに戻って勝利を宣言するかのような和音の強奏によって全曲を締めくくる。 #beethoven,#ピアノ,#ベートーヴェン,#ソナタ,#第28番

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調, Op.95 「セリオーソ」

00:00 I. Allegro con brio 04:25 II. Allegretto ma non troppo - 13:50 III. Allegro assai vivace, ma serioso 15:45 IV. Larghetto espressivo - Allegretto agitato - Allegro 演奏者ページ Borromeo String Quartet (String Quartet) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調 作品95『セリオーソ』は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1810年に作曲した弦楽四重奏曲である。副題は『厳粛』と表記される場合もある。 概要 作曲者自身による原題は "Quartetto serioso" であり、この『セリオーソ』の名は作曲者自身によって付けられたものである。 その名前の通り「真剣」な曲であり、作曲者のカンタービレ期特有の短く、集約された形式を持つ。しかし、歌謡的な要素は少なく、あくまでも純器楽的に音楽は進行する。音楽は短く、きわめて有機的に無駄を省いた構成をとるが、時に無意味ともいえる断片が挿入されたりして、それがかえって曲の真剣さを高めており、そこに他の要素を挿入したり、緊張感の弛緩する余地を与えない。 なお、ベートーヴェンはこの曲の後に、1825年に第12番(作品127)を作曲するまで約14年間、弦楽四重奏曲の作曲に着手する事はなかった。 曲の構成 第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ ヘ短調、4分の4拍子、ソナタ形式。 ユニゾンで荒々しい主題が奏されると、第2主題は変ニ長調に転じ、3連符を元にした旋律がヴィオラに歌われるが、長く続かず、再び荒々しい打激に変わり、断片的な旋律と、それを打ち消すような無意味な音階進行によって、安らぐ暇を与えない。提示部の反復はなく、展開部も短く、再現部の後、コーダで盛り上がりをみせるが、楽章は静かに閉じられる。 第1主題が変ト長調で反復されることや、変ニ長調に対するニ長調の激しい走句など、全体的にナポリの和音が多用されるが、これはベートーヴェンの多くの短調作品の特徴である。特に、その調的関係から月光と熱情の両ピアノソナタを連想させる。 第2楽章 アレグレット・マ・ノン・トロッポ ニ長調、4分の2拍子。 この楽章は、第1楽章の調性からは遠い調であるニ長調で書かれている。時計を刻むような無機質なチェロの進行に開始されるが、その後の第1ヴァイオリンに歌われる旋律はまったく関連性がない。ヴィオラによって新しい主題が提示され、フガートとなり、展開される。途中に対旋律や反行形が加わり、さらにフーガ主題は冒頭主題の再現の中にも織り込まれる。楽章は減七の和音に終止し、第3楽章にそのままアタッカで繋がれる。 第3楽章 アレグロ・アッサイ・ヴィヴァーチェ・マ・セリオーソ ヘ短調、4分の3拍子。 スケルツォに相当し、2つのトリオを挟んだ5つの部分で構成される。発想標語に「セリオーソ(serioso)」と指示されている。減七の和音を多用した付点リズムによる労作的な主部と、コラール的なトリオからなる。 第4楽章 ラルゲット・エスプレッシーヴォ - アレグロ・アジタート - アレグロ ヘ短調 - ヘ長調、4分の2拍子 - 8分の6拍子 - 2分の2拍子、ロンド形式。 冒頭は4分の2拍子による緩やかな短い序奏に始まる。その後に8分の6拍子による情熱的な主題が歌われ、ただならぬ雰囲気を漂わせる。しかし、突如コーダにおいて曲は2分の2拍子のアレグロとなり、調もヘ長調に転じ、諧謔的ともいえる音階進行とそれに対応するパッセージが奏され、明るく軽快に閉じられる。 #beethoven,#ベートーヴェン,#セリオーソ

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第16番 ト長調 Op.31-1

00:00 I. Allegro vivace 06:29 II. Adagio grazioso 17:37 III. Rondo: Allegretto 演奏者ページ Peter Bradley-Fulgoni (piano) 公開者情報 Peter Bradley-Fulgoni 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 備考 recorded in September 2019 at St. Paul's Hall, Huddersfield University: Peter Hill, sound engineer 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第16番 ト長調 作品31-1は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。 概要 作品31の3曲のピアノソナタ(第16番、第17番、第18番)は1801年に作曲が開始されると、翌1802年に入ってまもなく完成に至ったものとみられている。同年4月22日には作曲者の弟であるカスパールが、楽譜出版社のブライトコプフ・ウント・ヘルテル社と本作の出版に関わるやり取りを開始したことがわかっている。しかしながら、最初の出版はハンス・ゲオルク・ネーゲリの『クラヴサン奏者演奏曲集』に第17番と対にして収められる形で行われた。この際、第1楽章に対しベートーヴェンの意図しない4小節の改変が行われており、これを正す「厳密な改訂版」が1803年にジムロック社より出された。この時点ではまだ本作は第17番と組になっていたが、最終的にカッピが1805年に作品29として出版した版から現在の作品31がひとまとめとなる。 ベートーヴェンは1802年に衰え続ける聴力を苦にハイリゲンシュタットの遺書を書いている一方、同時期にヴァイオリニストのヴェンゼル・クルンプホルツに対して「私は今までの作品に満足していない。今後は新しい道を進むつもりだ」と述べたとカール・チェルニーが伝えている。そうした失意と決意の中で作曲されたこのソナタは、古典的なたたずまいの中に明るい楽想がまとめられたものとなった[5]。 楽曲構成 第1楽章 Allegro vivace 2/4拍子 ト長調 ソナタ形式。右手と左手が16分音符1つ分ずらされた、ユニークな第1主題で始まる。 第2楽章 Adagio grazioso 9/8拍子 ハ長調 第3楽章 Rondo, Allegretto 2/2拍子 ト長調 ロンド形式であるが、ソナタ形式への近接が見られる。4つの声部が書き分けられた譜例6がロンド主題である。 #beethoven,#sonata,#ピアノ,#ソナタ第16番

ベートーヴェン:ミサ曲 ハ長調 作品86

00:00 1. Kyrie 04:10 2. Gloria 14:11 3. Credo 25:25 4. Sanctus 27:57 5. Benedictus 35:25 6. Agnus Dei 演奏者ページ Cantores Carmeli Linz (chorus) Michael Stenov (director) 演奏者 Cantores Carmeli Linz, Collegium Instrumentale Carmeli, Michael Stenov 公開者情報 Michael Stenov 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 [tag/del] 備考 Live recording from the Karmelitenkirche Linz Easter Sunday 2022 #ベートーヴェン,#合唱,#beethoven,#ピアノ,#クラシック,#ミサ曲

ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調 作品36

00:00 1. Adagio molto — Allegro con brio 12:07 2. Larghetto 23:52 3. Scherzo. Allegro vivo 27:34 4. Allegro molto 演奏者ページ University of Chicago Orchestra (orchestra) Barbara Schubert (conductor) 公開者情報 Chicago: University of Chicago Symphony 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 [tag/del] 備考 Performed 30 April 2005, Mandel Hall. From archive.org #beethoven,#ベートーベン,#交響曲第2番