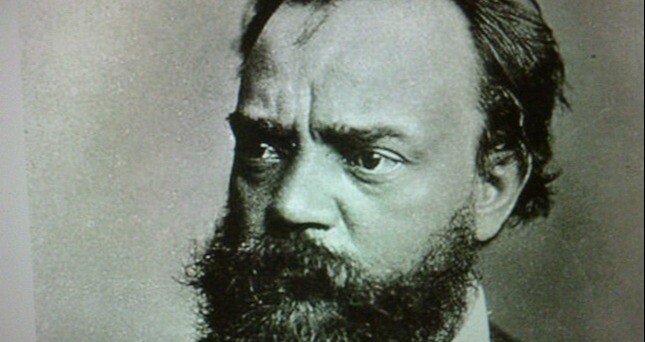

#Dvorak

ドヴォルザーク:ユモレスク

In this video, we'll be performing Dvořák's 8 Humoresques, Op.101, a piece filled with light and graceful movements in G-Flat Major. We'll be playing it slowly and delicately, perfect for a mellow evening. 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 『8つのユーモレスク』(フランス語: Humoresques, チェコ語: Humoresky)作品101(B. 187(オランダ語版))は、アントニン・ドヴォルザークが1894年の夏に作曲したユーモレスク集。中でも変ト長調の第7曲は、最も有名なピアノ曲の一つに数えられており、またクライスラーによるヴァイオリン用の編曲でも名高い。 作曲の経緯 ニューヨークのナショナル音楽院(英語版)の院長として1892年から1895年まで院長職にあった米国時代のドヴォルザークは、数々の興味深い楽想をスケッチ帳の中に書き溜めていた。こうした楽想を主題にして、たとえば『交響曲第9番「新世界より」』や『弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」』、『弦楽五重奏曲第3番 変ホ長調』、『ソナチネ ト長調』といった大作を書き上げていったのだが、いくつか使わずじまいのままで残されたものもあった。 1894年、ドヴォルザークは家族とボヘミアのヴィソカー・ウ・プシーブラミで夏休みを過ごした。この休暇中に、蒐集した素材を用いてピアノのための小品集の作曲に着手し、7月19日にロ長調の小品をスケッチした。これは現在の第6曲のことである。だが間もなく、出版を目論んでこの曲集の完成に取り掛かり、1894年8月27日に譜面が出来上がった。草稿段階ではドヴォルザークはこの曲集を(1877年の『スコットランド舞曲』作品41に対して)『新スコットランド舞曲』と呼んでいた。曲集が『ユーモレスク』と名付けられたのは、譜面がドイツの楽譜出版社、ジムロックに送付される寸前のことであった。楽譜は同年8月中に出版されている。 8つの曲はすべて2⁄4拍子であり、規則的に8小節が一区切りになっている。 ジムロック社は、第7曲が大変な人気を博したのを利用して、さまざまな楽器や合奏のための編曲版も発表した。後に歌詞をつけて歌曲として発表され、また合唱曲としても編曲された。 日本における『ユーモレスク』の演奏(録音)のもっとも早い例として、1933年にわずか13歳の諏訪根自子がSPレコードで第7曲の録音を残している。(コロンビアレコード) 楽曲構成 次の8曲から成る。 ヴィヴァーチェ(変ホ短調) ポコ・アンダンテ(ロ長調) ポコ・アンダンテ・エ・モルト・カンタービレ(変イ長調) ポコ・アンダンテ(ヘ長調) ヴィヴァーチェ(イ短調) ポコ・アレグレット (ロ長調) ポコ・レント・エ・グラツィオーソ(変ト長調) ポコ・アンダンテ - ヴィヴァーチェ - メノ・モッソー・クヮジ・テンポ・プリモ(変ロ短調) 第1曲の主要主題は1892年の大晦日にニューヨークでスケッチされ、「葬送行進曲」との但し書が付けられていた。一方の副主題には、「街路で人々が歌う」と添えられていた。第4曲の開始主題もニューヨークでスケッチされており、実現しなかった歌劇『ハイアワサ』の素材が転用されている。 付点のリズムやペンタトニックの偏愛といった「アメリカ様式」は、その他の曲においても顕著である。 第7曲を使用した作品 ジブリ劇場アニメ短篇 ギブリーズ エピソード2 テレビアニメ ちびまる子ちゃん - 第268話「藤木の告白」の巻で笹山さんと城ヶ崎さんのピアノスクールの発表会にて城ヶ崎さんが演奏。 - 第881話「恥ずかしいカセットテープ」の巻で城ヶ崎宅で城ヶ崎さんの父がまる子達に城ヶ崎さんの発表会の時の演奏のテープを聞かせていた。 たまゆら(OVA) - 第4話「それはあの日のこと、なので」の冒頭回想シーンでオルガンによる音源、中間部分でヴァイオリン、ギター、ハーモニカによる音源がBGMとして使われていた。 ゲーム プーヤン - ステージBGMでアレンジしたものが使用されている。 美味しんぼ 究極のメニュー三本勝負 - BGMとして使用されている。 とんがりボウシと魔法の365にち - BGMとしてアレンジされたものが使用されている。 その他 フックブックロー クインテット 音楽ファンタジー・ゆめ - 1997年12月22日に放送された第87回「ユモレスク」にて使用されている。 宇宙船サジタリウス #ドヴォルザーク #ユモレスク #8Humoresques #dvorak

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調, Op.104

00:00 I. Allegro 13:04 II. Adagio ma non troppo 23:09 III. Finale: Allegro moderato 演奏者ページ Pablo Casals (cello) Czech Philharmonic (orchestra) George Szell (conductor) 公開者情報 Victor, 1937. DM 458. 著作権 Public Domain - Non-PD US 備考 Source: Internet Archive 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 (B.191) は、チェコの作曲家アントニン・ドヴォルザークが作曲したチェロ協奏曲である。 概要 交響曲第9番「新世界より」や弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」と並ぶドヴォルザークの代表作の一つであり、一部の音楽愛好家には「ドヴォルザークのコンチェルト(協奏曲)」を短縮した「ドヴォコン」の愛称で親しまれている。ドヴォルザークが書いた協奏曲には、この作品の他にピアノ協奏曲とヴァイオリン協奏曲が存在するが、その認知度には大きな差があるため、「ドヴォコン」の愛称は一義にこの作品を指す。 チェロ協奏曲のみならず、協奏曲というジャンルにおける最高傑作の一つであり、チェロ奏者にとって最も重要なレパートリーである。 なお、ドヴォルザークにはこの曲の他にもう一曲、習作時代(1865年)のチェロ協奏曲(イ長調、B.10)があるが、こちらはオーケストレーションも完成していない未完成作品で、演奏される機会はほとんどない。 特徴 この協奏曲は、アメリカ時代の終わり、チェコへの帰国直前の1894年から1895年に書かれた作品で、ボヘミアの音楽と黒人霊歌やアメリカン・インディアンの音楽を見事に融和させた作品として名高い。これについて、芥川也寸志は「史上類をみない混血美人」という言葉を贈っている(『音楽を愛する人に』1971年)。 この作品の主題が先住民インディアンや南部の黒人の歌謡から採られたという俗説があるが、これについては作曲者自身が友人のオスカール・ネダブルに宛てて1900年に書いた手紙の中で明確に否定しており、その後の研究でもそのような歌謡は見つかっていない。こうした誤解は、この作品がいかに親しみやすい旋律に満ちているかを物語る証左である。また、それと同時に独奏チェロの技巧性を際だたせる場面にも富んでおり、低音の金管楽器を巧みに用いることで、シンフォニックで、かつ柔らかな充実した響きをもたらすことにも成功している。 協奏曲としては異例な程オーケストラが活躍する曲であり、特に木管楽器のソロは素晴らしい。さらには、主題操作の妙や確かな構成と、協奏曲に求められる大衆性と芸術性を高度に融合させた傑作である。これらをもって、チェロ協奏曲の範疇にとどまらず協奏曲というジャンルの最高傑作の一つとして評価される作品である。 この作品を知ったブラームスは「人の手がこのような協奏曲を書きうることに、なぜ気づかなかったのだろう。気づいていれば、とっくに自分が書いただろうに」と嘆息したと伝えられる。 作曲の経緯 1894年11月から翌1895年2月にかけて作曲された。きっかけは同郷のチェロ奏者、ハヌシュ・ヴィハーンからの依頼である。作曲が一度完了後、第3楽章に大幅に手が入れられている。この修正は後述するドヴォルザークの個人的事情によるものだった。 1895年8月にドヴォルザークのピアノ伴奏で試弾したヴィハーンは、ソロパートが難しすぎるとの感想を述べ修正を提案したがドヴォルザークは納得せず、カデンツァを入れようと言う提案には激怒。ついには世界初演をヴィハーンではなくレオ・スターンに任せるといった一幕もあった。 初演 1896年3月19日、ロンドン・フィルハーモニック協会の演奏会。独奏は先に述べたようにレオ・スターン、作曲者自身の指揮による同協会のオーケストラによる。 また、依頼者のヴィハーンはチェコでの初演を担当し、この曲を献呈されている。 楽器編成 木管楽器 フルート2(2ndはピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット(A管)2、ファゴット2 金管楽器 ホルン3、トランペット2、トロンボーン3、チューバ 打楽器 ティンパニ、トライアングル(第3楽章のみ) 弦楽器 独奏チェロ、第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス 楽曲構成 演奏時間は約40分。 第1楽章 Allegro ロ短調、比較的厳密なソナタ形式(協奏ソナタ形式)。4分の4拍子。 序奏はなく、曲の冒頭でクラリネットがつぶやくように奏でる主題が第1主題である。この旋律は、作曲者がナイアガラ瀑布を見た時に霊感を得て書いたとされる。[2]第2主題はホルンが演奏するニ長調の慰めに満ちた主題。オーケストラがこれらの主題を提示し、確保した後、独奏チェロが第1主題を奏で、その動機をカデンツァ風に発展させながら登場する。速い動きの経過句を経て第2主題を独奏チェロが奏で、提示部コーダから展開部へと移る。再現部は、オーケストラが第2主題を演奏して始まり、独奏チェロがこれを繰り返す。次いで提示部のコーダ、第1主題の順に再現される。最後はロ長調でトゥッティによる短いコーダで力強く終わる。 第2楽章 Adagio ma non troppo ト長調、三部形式。4分の3拍子。 ドヴォルザークのメロディーメーカーとしての天賦の才能がいかんなく発揮された、抒情性に満ちた旋律を堪能できる緩徐楽章。のどかな主題が最初木管楽器で提示され、これを独奏チェロが引き継ぐ。木管と独奏チェロが掛け合いで進行するうち徐々に他の弦楽器も加わり発展させてゆく。ト短調の中間部はオーケストラの強奏で表情を変えて始まるが、すぐに独奏チェロがほの暗い主題を歌い上げる。この主題はドヴォルザーク自身の歌曲「一人にして Lasst mich allein!」op.82-1 (B.157-1)によるものである。やがて第1主題がホルンに再現され、第3部に入る。独奏チェロがカデンツァ風に主題を変奏し、最後は短いコーダで静かに終わる。 第3楽章 Allegro moderato ロ短調~ロ長調、自由なロンド形式。4分の2拍子。 ボヘミアの民俗舞曲風のリズム上で黒人霊歌風の旋律が奏でられるドヴォルザークならではの音楽である。ロンド主題の断片をオーケストラの楽器が受け渡しながら始まり、やがて独奏チェロが完全なロンド主題を演奏する。まどろむような第1副主題、民謡風の第2副主題といずれも美しい主題がロンドの形式に則って登場する。終わり近くで、第1楽章の第1主題が回想されると急激に速さを増して管弦楽の強奏によりロ長調で全曲を閉じる。 逸話 ドヴォルザークがこの曲で自身の歌曲を引用したのには理由があった。ニューヨークで作曲中に、夫人の姉であるヨセフィーナ・カウニッツ伯爵夫人(彼が若き日に想いを寄せた人でもある)が重病であるという知らせを聞いたドヴォルザークは、彼女が好んでいた自作の「一人にして」を引用した。 1895年の4月にドヴォルザークは家族と共にプラハへと帰国。その1ヵ月後に彼女は亡くなった。彼女の死後、ドヴォルザークは第3楽章のコーダに手を入れ、4小節しかなかった部分を、第1楽章の回想と再び歌曲の旋律が現れる60小節に拡大している。 研究家たちによれば、習作のチェロ協奏曲を書いていた時期と、彼女への想いを募らせていた時期がほぼ一致していることから、これらは当時の彼女への想いを振り返り、その後も親しくしていた彼女への感謝が込められていると考えられている。ヴィハーンの修正などの提案にドヴォルザークが気分を害した(ヴィハーンに「1つも音を変えてはならない」と念押しする書簡まで書いている)のも、彼にしか分からない気持ちがこめられていたからであった。 チェロ協奏曲イ長調 チェロ協奏曲イ長調(英語版、B.10)は、1865年に作曲された。友人のチェリスト・作曲家のルデヴィト・ペール(Ludevít Peer, 1847年–1904年)のために作曲されたと考えられており、ペールの遺品から1920年代に発見された(現在は大英図書館が所蔵している[3])。現存しているのはピアノスコアのみであり、演奏すると56分近くかかるため、オリジナルでの演奏の機会はほとんどない。 楽譜を発見したギュンター・ラファエル(1929年)と、ドヴォルザーク作品リストで知られるヤルミル・ブルクハウゼル(1975年)によるオーケストラ編曲版があるが、共に曲に大幅なカットを加えており、終楽章終結部分が大きく異なる。今日ではブルクハウゼル版が多く演奏されるが、スティーヴン・イッサーリスはダニエル・ハーディング指揮のマーラー室内管弦楽団と共にラファエル版を録音している(Hyperion)。 曲は3楽章からなる。 アンダンテ―アレグロ・マ・ノン・トロッポ(イ長調) アンダンテ・カンタービレ(ヘ長調) アレグロ・リソルート(イ長調) ラファエル版、ブルクハウゼル版の演奏時間は共に約33-34分。 #ドヴォルザーク,#dvorak,#チェロ協奏曲