#ピアノ

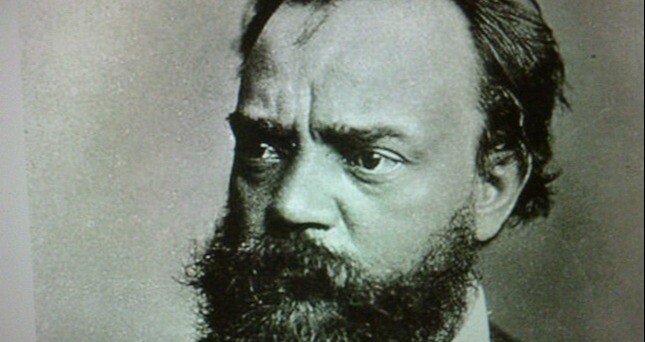

アントニン・ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95『新世界より』 From the New World

00:00 – 10:06 I. Adagio – Allegro molto 10:12 – 25:35 II. Largo 25:41 – 34:00 III. Molto vivace 34:02 – 46:53 IV. Allegro con fuoco Dvořák's playlists https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1x2DxWUVTICb1L-FZxOGuUu https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._9_(Dvo%C5%99%C3%A1k) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%9F%BF%E6%9B%B2%E7%AC%AC9%E7%95%AA_(%E3%83%89%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AF)

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 (B.191)

00:00 – 15:52 Ⅰ. Allegro (B minor then B major; about 15 minutes) 15:53 – 28:04 Ⅱ. Adagio, ma non troppo (G major; about 12 minutes) 28:04 – 41:13 Ⅲ. Finale: Allegro moderato — Andante — Allegro vivo (B minor then B major; about 13 minutes) (Cell)ザラ・ネルソヴァ:ヨーゼフ・クリップス指揮、ロンドン交響楽団 1951年12月録音録音 https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_(Dvo%C5%99%C3%A1k)#cite_note-1

『交響曲 第8番 ト長調 作品88』 アントニン・ドヴォルザーク

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1958年10月24日〜11月1日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 出典検索?: "交響曲第8番" ドヴォルザーク – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2015年11月) 交響曲第8番ト長調 アントニン・ドヴォルザーク 形式 交響曲 調、拍子 ト長調、 テンポ 1.Allegro con brio 2.Adagio 3.Allegretto grazioso - Molto vivace 4.Allegro ma non troppo 速度指定なし 出版年 1892年[1] 制作国 Flag of Austria-Hungary (1869-1918).svg オーストリア=ハンガリー帝国 ボヘミアの旗 ボヘミア 作品番号 88 プロジェクト:クラシック音楽 Portal:クラシック音楽 テンプレートを表示 ウィキポータル クラシック音楽 ポータル クラシック音楽 交響曲第8番ト長調作品88は、チェコの作曲家、アントニン・ドヴォルザークが作曲した交響曲。古くは出版順により第4番とよばれていた。 概要 第7番以前の交響曲にはブラームスの影響が強く見られ、また第9番『新世界より』ではアメリカ滞在のあいだに聞いた音楽から大きく影響を受けているため、この交響曲第8番は「チェコの作曲家」ドヴォルザークの最も重要な作品として位置づけることができる。ボヘミア的なのどかで明るい田園的な印象が特徴的で、知名度の点では第9番には及ばないものの、第7番などと同様に人気のある交響曲である。 なお、第1楽章の展開部の入り(提示部が繰り返されるかのように始まりながら、展開されていく)、再現部の入り(提示部とは明らかに違った形で始まる)の処理、第4楽章が変奏曲であること、主調が平行調の関係にあることなど、形式面で、ブラームスの交響曲第4番との共通性が見られるのは興味深い。 1889年の8月から11月にかけて、ボヘミアのヴィソカ(チェコ語版)にて作曲され、1890年、プラハにて作曲者の指揮で初演された[1]。 出版の経緯と副題 ドヴォルザークは、すべての作品をジムロック社から出版する契約を結んでいたが、ジムロック社は低い作曲料を上げようとせず、また小品ばかり要求し(この交響曲第8番の作曲の際も1000マルクしか支払おうとしなかった)、交響的変奏曲や弦楽五重奏曲第2番、交響曲第5番などでは彼の意向を無視した作品番号を勝手に付与していたため、ドヴォルザークは契約を一方的に破棄してイギリス、ロンドンのノヴェロ社からこの作品を出版した。そのため、かつては『イギリス』という愛称で呼ばれることもあったが、音楽の内容はイギリスというよりもむしろチェコであり、最近では『イギリス』と呼ばれることはほとんど無くなった。 楽器編成 交響曲第8番 (ドヴォルザーク) I. Allegro con brio II. Adagio III. Allegretto grazioso - Molto vivace IV. Allegro ma non troppo DuPage Symphony Orchestra (orchestra), Barbara Schubert (conductor) これらの音声や映像がうまく視聴できない場合は、Help:音声・動画の再生をご覧ください。 フルート2(第1楽章の冒頭、11小節と1拍分のみピッコロ持ち替え) オーボエ2(第1楽章の再現部、2小節半のみコーラングレ持ち替え) クラリネット2 ファゴット2 ホルン4 トランペット2 トロンボーン3 チューバ ティンパニ 弦五部 構成 第1楽章 Allegro con brio ト長調、自由なソナタ形式。ト短調による序奏で開始される。このト短調の序奏はこの後も二度にわたって再現されるため、第1主題の一部という解釈も存在するが、楽想が完全に独立していることと調性が違うことから序奏とみるのが一般的である。ティンパニの連打が盛り上がり、フルートに導かれて明るい第1主題がト長調で現れる。第2主題はロ短調で木管に現れる。小結尾主題も力強く明るい。第7交響曲同様、この提示部にも反復の指定はない。再びト短調の序奏が現れ、展開部に入る。第1主題を中心に劇的に展開され、クライマックスを形成していく。その頂点で序奏が回帰し再現部へ入る。第1主題は提示部と同じように木管に現れるがほとんど発展せずに第2主題部へ移行し、小結尾も型どおりに再現される。そのまま劇的なコーダへなだれ込み、テンションを維持したまま曲を閉じる。 第2楽章 Adagio ハ短調、自由な三部形式。中間部は長調に転じ、フルートとオーボエのソロの後にヴァイオリンのソロが現れる。コーダで中間部が回想される。ところどころ激しく感情的な部分があるが、最後はハ長調で静かにおわる。ドヴォルザークらしい独創性に富んだ楽章。 第3楽章 Allegretto grazioso - Molto vivace ト短調、三部形式。全曲中最も有名。3拍子の舞曲で、スケルツォではなくワルツ風である。中間部の旋律は、歌劇『がんこな連中』からとられたものであり、ト長調4拍子となる力強いコーダもまた同じ素材を元にしている。 第4楽章 Allegro ma non troppo ト長調、自由な変奏曲。全体は主題と18の変奏からなるが、ブラームスの交響曲第4番の終楽章を参考にしたらしく、全体はソナタ形式風のものにまとめられている。トランペットによるファンファーレの導入のあと、ティンパニのソロがあり、チェロによって主題が静かにゆっくりと提示される。ゆっくりのままで何度か変奏されたのち、次は力強く速く変奏される。ここではホルンのトリルが特徴的である。第4変奏が終わり、短い経過句の後、第2主題に相当するハ短調の第5変奏が始まる。しばらくはこの主題を元に激しく展開し、短い展開部を経て、導入のファンファーレが戻ると再現部に相当する部分に入る。提示部の主題と同じく穏やかな気分で変奏が行われ、しばらくして休符があると、輝かしいコーダに入る。 演奏時間 約35-40分。ドヴォルザークの交響曲ではやや短めである。 第1楽章:9.5 - 11.5分 第2楽章:10 - 12.5分 第3楽章:5.5 - 7分 第4楽章:8.5 - 11分 備考 新潟大学准教授の宇野哲之は、第4楽章はボヘミア独立の英雄を描いており、チェロで奏される第1主題が英雄の勇気と慈悲を表すテーマ、第2主題はメフテルの形式からなっており、これは当時「トルコ軍楽隊」と呼ばれていたオーストリア軍楽隊、すなわちボヘミアを支配していたハプスブルク帝国を表しているという説を発表している[2]。