#ピアノ四重奏曲

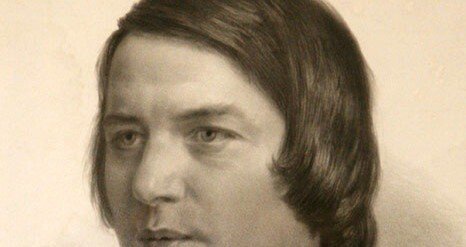

シューマン:ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47

In this video, I'm playing Schumann's Piano Quartet in E♭ major, Op. 47. This quartet is one of Schumann's most popular and well-known works, and it's sure to please lovers of classical music. If you're a fan of classical music, then you should definitely check out this quartet. It's full of amazing melodies and beautiful harmonies that will captivate your ears. I hope you enjoy watching this video as much as I enjoyed playing it! 00:00 I. Allegro ma non troppo 09:25 II. Scherzo 13:18 III. Andante Cantabile 20:32 IV. Finale: Vivace 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47は、ロベルト・シューマンが1842年に作曲したピアノ四重奏曲である。シューマンは1829年にもハ短調のピアノ四重奏曲を作曲している(後述)。 概要 ピアノ五重奏曲 作品44の完成に引き続いて作曲されたピアノ四重奏曲である。この時期はシューマンの「室内楽の年」と呼ばれ、この作品以外にも『幻想小曲集』作品88や3曲の弦楽四重奏曲 作品41などが生み出されている。 作曲は1842年10月24日から11月26日にかけて行われた。スケッチは10月24日から30日に行われ、11月7日から26日間で全曲を完成させたという。翌1843年6月に改訂を施した後、8月にライプツィヒの出版社フリードリヒ・ウィストリング社から出版された。 初演は1843年4月5日に作曲者の自宅で非公開に行われた。公開初演は1844年12月8日にライプツィヒで、クララ・シューマン(ピアノ)、フェルディナント・ダヴィッド(ヴァイオリン)、ニルス・ゲーゼ(ヴィオラ)、カール・ヴィットマン(チェロ)の演奏で行われた。 構成 全4楽章で構成され、演奏時間は28分。 第1楽章 ソステヌート・アッサイ-アレグロ・マ・ノン・トロッポ-ソステヌート-アレグロ 変ホ長調、ソナタ形式。12小節からなる序奏は、全楽章の動機が提示されるが、この動機はベートーヴェンの後期の弦楽四重奏曲に類似している。 第2楽章 スケルツォ、モルト・ヴィヴァーチェ 変ロ長調。交響曲第2番の第2楽章のようなスタッカートによる走句の楽章。 第3楽章 アンダンテ・カンタービレ 変ロ長調。三部形式または変奏曲形式ともとれる楽章。この楽章の後半では、チェロがC弦を全音低いB♭音に調弦する(スコルダトゥーラを参照)。 第4楽章 フィナーレ、ヴィヴァーチェ 変ホ長調。大規模なソナタ形式。覇気に溢れたフィナーレ楽章。ユニゾンで始まり、ヴィオラ、ピアノ、第1ヴァイオリンによるフガートで奏される。 コーダは再びフガートが用いられ、華麗にまとめられて曲を終える。 ピアノ四重奏曲(1829年) ピアノ四重奏曲ハ短調は、1829年3月に一応完成したが、若書きの作品としてピアノパートを完結させず、欠落の多いまま出版せずに終わった未完成作品である。草稿は1974年にボン大学の図書館から発見された。ベートーヴェン及びシューベルトの影響が指摘される。 シューマン研究家のヴォルフガング・ベッティヒャー(Wolfgang Boetticher)による補筆版が1979年に初演され、1981年にアンドレ・プレヴィンらが録音している。ヨアヒム・ドラハイム(Joachim Draheim)とトリオ・パルナッススによる補筆版もある(2005年2月にシュトゥットガルトで初演)。この版は、ベッティヒャー版よりも特に第1楽章の構成が拡張されている。 ベッティヒャー補筆版の演奏時間は約19分、ドラハイム補筆版の演奏時間は約32分。 構成 第1楽章 アレグロ・モルト・アッフェトゥオーソ、ハ短調 第2楽章 メヌエット:プレスト、ト長調 第3楽章 アンダンテ、ト短調 第4楽章 アレグロ・ジュスト―プレスト、ハ短調―ハ長調 #シューマン,#ピアノ四重奏曲,#作品47