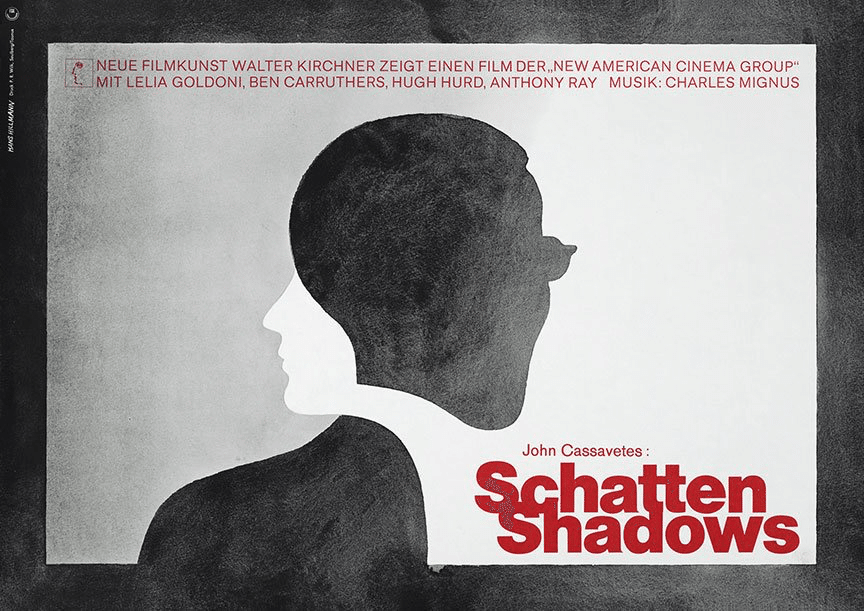

Shadows (1959)

Slate誌による記事を抄訳してみました。カサヴェテスの『アメリカの影』がいかにその後のインディペンデント映画に影響を与えたかについて書かれています。

ジョン・カサヴェテスの衝撃的な監督デビューは、アメリカ映画を永久に変えた。

By Elbert Ventura, 2009-11-11

アメリカのインディペンデント映画に誕生日があるとすれば、11月11日はそれを祝うにふさわしい日である。50年前のこの日、当時テレビ出演で有名だった俳優のジョン・カサヴェテスは、ニューヨークのダウンタウンで監督デビュー作『アメリカの影』を観客に披露した。

カサベテスは、ハリウッドからのギャラで制作資金を調達し、演劇ワークショップに参加していた素人の俳優たちと一緒にこの映画を作った。その結果、カットのズレ、ピントの合わないショット、音声のズレなど、彼らの未熟さが露呈してしまった。ボヘミアンなニューヨークから発信される生々しく、躍動的で、ジャズの調べにのって、セックスについて率直で、人種について進歩的で、若さに酔いしれているのだ。この映画からは、カサヴェテスがどうしても吐き出さなければならないような、切迫感、絶望感さえ感じられた。

カサヴェテスにとって『アメリカの影』は、焼け付くような臨場感、心奪われるようなリアルさなど、その特異な特質を超えて、その存在そのものが最大の遺産である。この映画は、DIY精神に誇りを持って、ハリウッドを疑うアーティストたちが後にたどる道を切り開いた。ニューヨークで公開された後、この映画は国際的に高い評価を受け、ロンドンとパリで観客を集め、1960年のヴェネツィア国際映画祭で批評家賞を受賞した。最終的に1961年にアメリカで商業公開され、米『ニューヨーク・タイムズ』紙のボスリー・クラウザーは、「未完成だが、ぴったりとした躍動感、生々しくも生き生きした強さに恵まれ、本物の人間の記録であるような錯覚を与え、文句なしに誠実である」と評した。

カサヴェテスの映画は、『ミーン・ストリート』『ストレンジャー・ザン・パラダイス』『シーズ・ガッタ・ハヴ・イット』『スラッカー』など、数えきれないほどの作品を先取りしただけでなく、それらを生み出す手助けをしたのである。マーティン・スコセッシは、『アメリカの影』の後、映画製作を志す者たちに「もう言い訳はできない」と指摘した。「彼にできたのだから、私たちにもできる!」。 しかし、公開から50年経った今、『アメリカの影』は忘れられた映画となり、カルトファン、評論家、歴史家からは崇められ、深い影響を与えた文化からは無視される存在となっている。

この映画は、冒頭からその世界に没頭させてくれる。オープニング・クレジットは、狭いアパートの一室で繰り広げられる騒々しいレイヴの上にスクロールし、白人も黒人も、即興のジャムに合わせて酒を飲み、歌っている。ここはドン・ドレイパーのマンハッタンではないのだ。『アメリカの影』は3人の兄妹を中心に描かれている。ベニー(ベン・カルーザス)は陰気なビートニクで失業中のトランペット奏者、レリア(レリア・ゴルドーニ)は世間体を気にする純真な妹、ヒュー(ヒュー・ハード)は長男で苦労人のジャズ・ミュージシャンである。3人はアフリカ系アメリカ人だが、見た目はヒューイだけで、ベニーとレリアは白人と見紛うほど肌が白い。

従来の筋書きを無視したとはいえ、『アメリカの影』はストーリーテリングに無関心なわけではありません。物語は、キャラクターと状況から有機的に生まれる。最初にヒューイに会ったとき、彼は友人でマネージャーのルパート(ルパート・クロース)と共に、彼の次のギグについて交渉していた。

一方、レリアはパーティーで口が達者なトニー(トニー・レイ)と出会い、初めての性的関係を持つことになる。『夜を楽しく』や『避暑地の出来事』の年であることを考えると、2人のセックス後のやりとりは驚くほど率直である。

初体験のトラウマをものともせず、レリアはトニーに恋してしまう。しかし、トニーはヒューイと出会い、自分が黒人の女の子と付き合っていることに気付き、ショックを受けて逃げ出す。

シナリオに人種差別が入り込んでいるにもかかわらず、『アメリカの影』は決して政治的なことを強調しない。メッセージを伝えることよりも、ありのままの人生をとらえることに関心があり、この映画には緩やかな活力がある。長い時間、登場人物たちがただぶらぶらと風に吹かれているのを見ることに費やされる。カサヴェテスとスタッフが街に出ると、同じように自発性が保たれ、ゲリラ的な演出によって、生き生きとした50年代のマンハッタンを垣間見ることができるのだ。

カサヴェテスは筋書きを媒介とする快適さを避けて、歩行者を間近に見ることを選んだかもしれないが、彼の人生観は平凡なものとはほど遠いものだった。カサヴェテスは、舞台上と生活の両方で活躍するパフォーマーたちが織り成す、高められた現実を描いていたのだ。自称芸術家のレリアは、その日の気分や相手によって、冷淡にも媚びへつらいにも振る舞える。ベニー自身が見せるビートのすねた顔は、クールな態度へのセレブレーションであり、ボヘミアンのニヒリズムへの批判でもある。フィリーのナイトクラブでは、ギャラを得るために、浮気者たちの前で司会をすることになるのだが、これはカサヴェテス自身とハリウッドとの不幸な関係のメタファーである。

「この映画は即興で作られたものである」とエンディングに書かれている。しかし、本当にそうだろうか?カサヴェテスが後に認めたように、完成した作品の多くは、実は脚本化されたものだった。脚色はしているかもしれないが、その主張がまったく突飛でないわけではない。脚本はカサベテスのワークショップでの即興から生まれたもので、トニーとレリアの小話はその練習の中から生まれた重要なシナリオである。カサヴェテスは、この映画の初期バージョンを作ったが、評判は散々なものであったため、映画に形と一貫性を持たせるためには、新しい素材を書いて撮影しなければならないと考えた。評論家のゲイリー・ギデンズが「クライテリオン・コレクションDVD」のエッセイで述べているように、「即興のルートは、彼に即興の限界を悟らせることになった」のだ。

その初期バージョンは、その後、論争の種となった。1958年11月にニューヨークのパリス・シアターで真夜中の観客に公開されたこの映画は、カサヴェテスが「ほとんどが敵対的な目」と呼ぶもので受け取られた。しかし、伝説的な批評家ジョナス・メカスは、この映画を傑作と断言し、一部の人々はこの映画を支持した。1年後、カサヴェテスが新バージョンを発表した時、メカスは愕然とした。カサベテスが1年後に新バージョンを発表すると、メカスは「ビレッジ・ヴォイス」に書いて、新『アメリカの影』を「私が賞賛していたものが完全に破壊された、悪い商業映画」と呼んだ。カサヴェテスは、第2版は「決して譲歩したものではなく、第1版よりはるかに優れた映画だ」と反撃した。数年前、カサヴェテス研究家のレイ・カーニーがオリジナルプリントを探し出し、ロッテルダム映画祭で第1版が上映されたとき、世界は実際に比較する機会を得たのである。しかし、カサヴェテスの未亡人、ジーナ・ローランズはそれ以来、最初のバージョンの上映を阻止するために訴訟を起こすと脅し、我々が知る『アメリカの影』こそ見るべき唯一のものだと主張している。(カーニーは、この論争について自身のウェブサイトで詳しく述べている)。

初公開版を観た人も観ない人も、『影』を「駄作商業映画」と呼ぶのは、滑稽なほど的外れだ。カサヴェテスは、ハリウッドの慣例には全く従わなかった。彼の映画は楕円形であり、奔放であり、時に残酷でさえある。カサベテスと彼の俳優たちは、登場人物に嫌われるような行動を取らせることを恐れません。たとえば、兄弟が、身なりを整えるレリアを待っている四角い求婚者を苦しめる時である。しかし、カサヴェテスが観客を敵視していたかというと、そんなことはない。実際、カサヴェテスは、オリジナルに手を加えたのは、最初のバージョンに対するあの冷静な観客の反応があったからだと語っている。つまり、彼はテスト上映の観客の声に耳を傾けたのだ。カサベテスは後に、第1版を「まったく知的な映画で、それゆえ人間味に欠ける」と評している。彼が何よりも望んでいたのは、暗闇の中に座っている人たちと心を通わせることだった。

この映画は、その痛ましい誕生から傷跡を残し、その不完全さが反抗的な魅力を増している。ハリウッドの漆塗りの映画館のスクリーンに穴を開けるような、荒々しい迫力がある。しかし、この作品がスタジオ作品から大きく逸脱していたとしても、唯一のパイオニアであったわけではない。1959年という大きな節目の年に公開された『アメリカの影』は、その後の10年間の映画界を予見させるものであった。1959年は、映画ファンの間では「史上最高の映画の年」と呼ばれており、フランスのヌーヴェルヴァーグの双璧をなす作品『突然炎のごとく』と『勝手にしやがて』が公開された年でもある。洗練されておらず、頭脳的でもない「影」の偉大さは、パフォーマンスとプロセスを重視した点にある。(その10年半後、『アメリカの影』の自然主義とヌーヴェルヴァーグの形式的表現力は、スコセッシ監督の『ミーン・ストリート』で出会い、結婚することになる)。

カサヴェテスの映画は、ビートカルチャー、50年代のニューヨーク、革命の危機に瀕した芸術様式など、タイムカプセルとして現代人の目を楽しませてくれる。しかし、『アメリカの影』は単なる歴史的な珍品や学術的な脚注ではない。驚くべきは、それがまだ驚きを与えているということだ。この映画は、若さ、愛、そしてアメリカにおける黒人という存在について描いたものだが、一度も教訓的で窮屈な印象を受けることはない。この映画が捉えた感情は、真実であり、痛烈なものである。カサヴェテスは、映画製作の規模を縮小してスケルトン・クルーと純粋な信念で、『アメリカの影』で生きた電流をフィルムに収めた。半世紀を経た今もなお、この映画は電荷を放ち、現在形にこだわった映画でありながら、どこか時間を超越している。

よろしければサポートよろしくお願いします!いただいたサポートは活動費として使わせていただきます。