働き方改革は経営者の経営改革

昨年6月に国会で成立した働き方改革関連法。この法案の成立により、今年の4月から改正労働基準法(以下「新労基法」とする。)と改正労働安全衛生法が施行される。また、来年の4月1日からは改正パートタイム・有期雇用労働法も施行される。

新労基法では、使用者に、労働者に対して年次有給休暇を最低5日付与する義務を課している。具体的には、平成31年4月1日以降に新たに10日以上年次有給休暇を請求する権利を取得する(その取得する日を「基準日」という。)労働者に対して、使用者は、基準日から1年以内に必ず労働者に最低5日の年次有給休暇を付与しなければならない。この使用者の義務を年次有給休暇の「時季指定義務」という。現行は、使用者は、労働者が請求してきたときに、年次有給休暇を付与する義務を負い、労働者が請求してこない場合に使用者が積極的に労働者に年次有給休暇を付与する義務を負ってはいない。

また、残業時間の上限も法定化される。ここでいう残業とは、法定時間外労働のことである。法定労働時間は、休憩時間を除いて原則1週40時間、労働者数が常時10人未満の商店や飲食店や診療所などの小さな事業場は1週44時間、かつ1日8時間である。

使用者は、この法定労働時間を超えて労働者にいわゆる残業をしてもらう場合、事前に「時間外・休日労働に関する労使協定」を締結して、時間外・休日労働に関する労使協定届を管轄労働基準監督署へ届け出なければならない。この労使協定(通称「三六協定」という。)を労使間で締結する場合、使用者が労働者に残業をしてもらう時間の限度時間を、法律上は、原則1ヶ月45時間且つ1年360時間(1年変形労働時間制を採用する事業場では1ヶ月42時間且つ1年320時間)まで認めているが、さらにその限度を超えて残業をしてもらう臨時的な特別な事情がある場合は、特別条項を設けることにより残業と休日労働を含めて1月最大で100時間未満で且つ複数月平均80時間以下、年間の総残業時間720時間以下の範囲で残業・休日労働を設定することができる。

労働時間の上限規制は、大企業が本年4月1日以降に新たに締結する三六協定から、中小企業は来年4月1日以降に新たに締結する三六協定から、それぞれ適用される。

労働時間に関しては、改正労働安全衛生法の施行も無視できない。使用者は、1か月間の残業と休日労働の合計が80時間を超えた労働者に対しては、80時間を超えたことをその労働者に通知しなければならなくなる。加えて、産業医を選任する義務がある常時50人以上の労働者を雇い入れている事業場については、1か月間に残業と休日労働の合計が80時間を超えた労働者がいた場合はその情報を産業医に提供しなければならなくなる。この残業と休日労働の合計が80時間を超えた労働者には、例外がない。例えば、労働基準法第41条1ないし3号では、労働時間・休憩・休日の適用が除外される労働者が規定されている(例えば41条2号では管理監督者が規定されている)が、こういった労基法上使用者に労働時間管理が求められない労働者についても、改正労働安全衛生法では、こういった労働者に対する労働時間管理も使用者に求めている。

労働者に年次有給休暇付与義務や労働時間関連の改正が働き方改革の一方の柱とすれば、もう一方の柱は、パートタイム労働者や有期雇用労働者(いわゆる「契約社員」)、派遣労働者に対する、均衡・均等待遇の法定化である。実は、これまでもパートタイム労働者(1日や1週間の所定労働時間が通常の労働者に比べて短い労働者のこと)についてはパートタイム労働法によりより、均衡・均等待遇が使用者に課せられていた。パートタイム労働法は雇用均等三法(パートタイム労働法のほかに男女雇用機会均等法と育児・介護休業法がある)といわれる行政法であり、労働局が均衡・均等待遇が図られているか事業場を調査し、必要に応じて、是正勧告や指導助言を行う形で、事業主に、パートタイム労働者の均衡・均等待遇を強制している。今回の働き方改革では、パートタイム労働者に加えて、契約社員や派遣社員の均衡・均等待遇が行政法であるパートタイム労働法(法律名が改定され略称が「パートタイム・有期雇用労働法」となる。)や労働者派遣法で規定されることとなった。パートタイム・有期雇用労働法の施行は、大企業が来年4月1日、中小企業が再来年の4月1日である。改正労働者派遣法の施行は来年の4月1日である。

もっとも、契約社員の均衡・均等待遇については、現行の労働契約法第20条で、労働契約期間があることを理由とした、いわゆる正社員との不合理な待遇差が禁止されている。労働契約法は私法で民法の特別法であり、労使間の労働契約の効力を判断する際の規範となる法律である。昨年平成30年6月1日の最高裁第二小法廷判決で、労働契約法第20条の解釈・法律要件が確定した。この最高裁判決により、労働契約法第20条が施行された平成25年4月1日以降の正社員と契約社員の労働条件に関する、労働契約期間があることを理由とする不合理な待遇差ついては、労働者に、経営者に対する期待権等の権利侵害を理由とする損害賠償請求権が認められることとなった。

経営者は、本年4月1日に施行される新労基法により、労働者に対して、最低でも5日の年次有給休暇を付与しなければならなくなる。というかそもそも、年次有給休暇は労基法に基づく労働者の使用者に対する権利であるから、使用者は、労働者が年次有給休暇を請求したときは、労働者が、有する年次有給休暇日数の範囲で、その請求した時季に5日に限らず、6日でも7日・・・20日でも付与しなければならない義務を負っている。

しかしながら、中小零細企業の経営者は、労働者が年次有給休暇を使って会社を休むと、労働者が出勤しないにもかかわらず賃金の支払い義務を負うことや、代替要員が確保できないこと等を理由として、年次有給休暇の付与に消極的だったケースが多い。

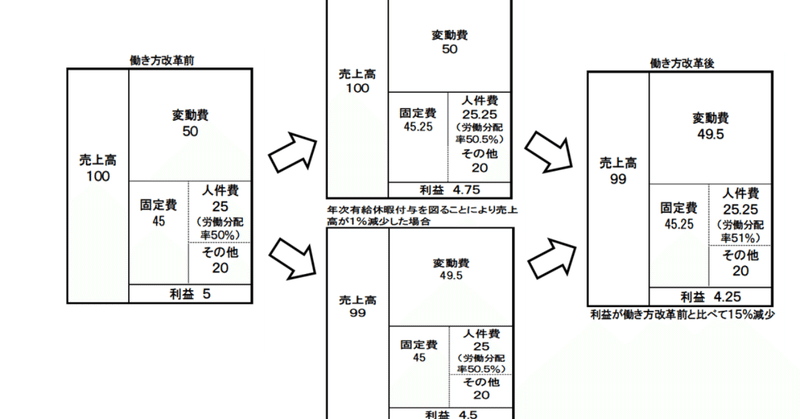

仮に、これまで年次有給休暇を1日も労働者に付与してこなかった事業場では、年次有給休暇の付与義務化により、雇い入れている労働者の稼働日数が5日減ることとなり、事業場全体では年間に2%程度稼働日数が減る虞がある。稼働日数の減少はそのまま売上高の減少を引き起こす原因となる。しかも年次有給休暇は、文字通り有給だから単純に考えれば賃金の支払い額は前年度と比べて減ることはない。そうすると、何らの改善策も講じない場合、売上高は減収するにもかかわらず人件費は従前どおりだから、結果として利益の減少が予想されることになる。

均衡・均等待遇に目を向けると、こちらは、正社員の待遇と契約社員やパート・アルバイトといった非正規労働者の賃金等の待遇の均衡を図るために、非正規労働者の賃金を引き上げなければならない可能性が大いにある。派遣社員を受け入れている事業場では、派遣会社から労働者派遣契約にかかる派遣料金の引き上げを求められる可能性が大きい。これらは、人件費の増加や変動費の増加をもたらす。

もし、経営者が何らの対策も講じずに、上に挙げた年次有給休暇の付与義務化による売上高の減少と、非正規労働者の均衡・均等待遇実現のための人件費の増加が同時に訪れた場合、私は、会社の売上高から、変動費を控除したその余の部分であるいわゆる粗利から、さらに人件費とその他の固定費を差し引いた利益の額が10%から20%程度減るのではないかと考えている。

こう考えると、働き方改革とは、その実、経営者の経営改革である。

働き方改革でお困りの社長さんは社会保険労務士おくむらおふぃすにご相談ください!

社会保険労務士おくむらおふぃす

福岡市早良区南庄三丁目22-16-501

電話 050-3615-6122/FAX 092-406-8767

MAIL : info@e-roumukanri.link

URL1 : http://e-roumukanri.link

URL2 : http://e-support.link

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?