【ルーツ宮城●名取老女の伝説】④熊野神社(名取熊野三社、旧熊野新宮社)

熊野神社 (旧 熊野新宮社)

ご祭神

速玉男尊、伊弉冉尊、

事解男尊、菊理媛神

中央の新宮社証誠殿には速玉男尊、

東側の那智飛龍権現社には事解男尊、

西側の本宮十二社権現社には伊弉冉尊を

祀る。

また、

十二社権現社の西・老女宮には名取老女と、

神代文字(阿比留草文字)で

「ククリヒメノオオカミ」と

書かれた木札を祀る。

飛龍権現社の東には、

社殿は無いものの、

神名を記した8本の石の角柱が立ててある。

記される神名はそれぞれ

天之忍穂耳尊、邇邇藝之尊、

彦火火出見之尊、鵜萱草葺不合尊、

豊斟渟尊・国狭槌尊、泥土煮尊、

大戸道尊、面足尊。

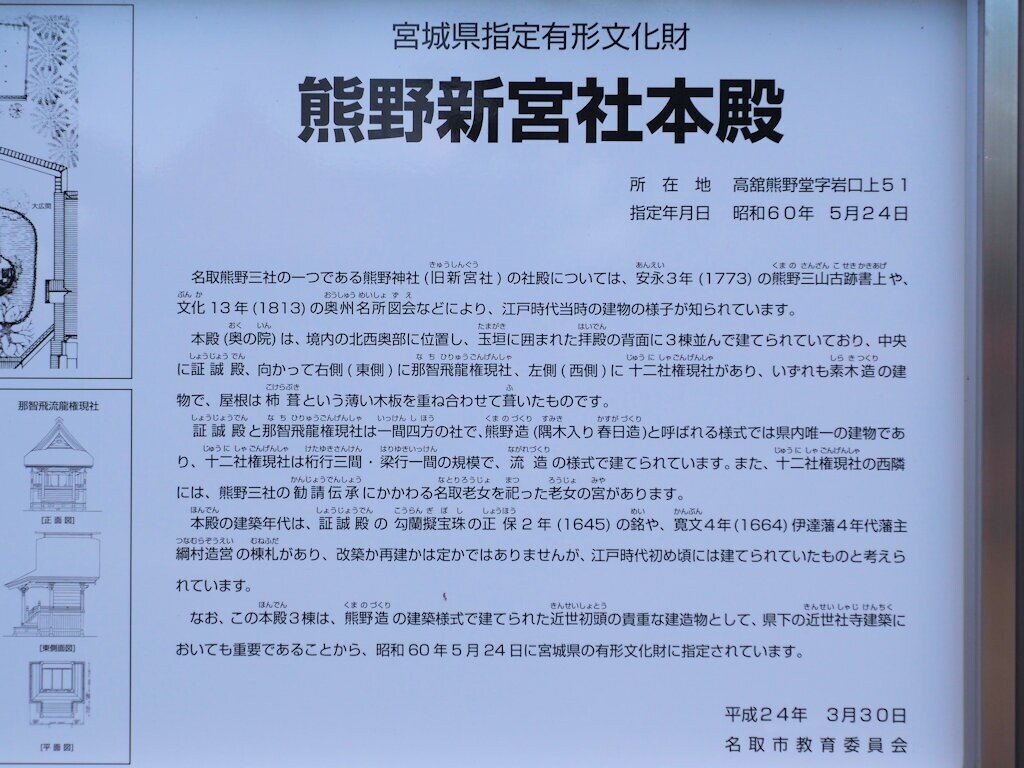

中央の新宮社証誠殿は、宮城県有形文化財

建物は、

ウィキペディアに写真がございます。

明治元年(1868年)3月の

太政官布達「神仏判然令」により

神仏合祀が禁じられたことで、

熊野神社所蔵の本地仏をはじめ、

法華経、一切経、大般若経、仏具等

仏教色のものはすべて文殊堂に移され、

その文殊堂も神社境内の南へ移動され、

真言宗智山派の熊野山新宮寺に

帰属することとなった。

御手洗池

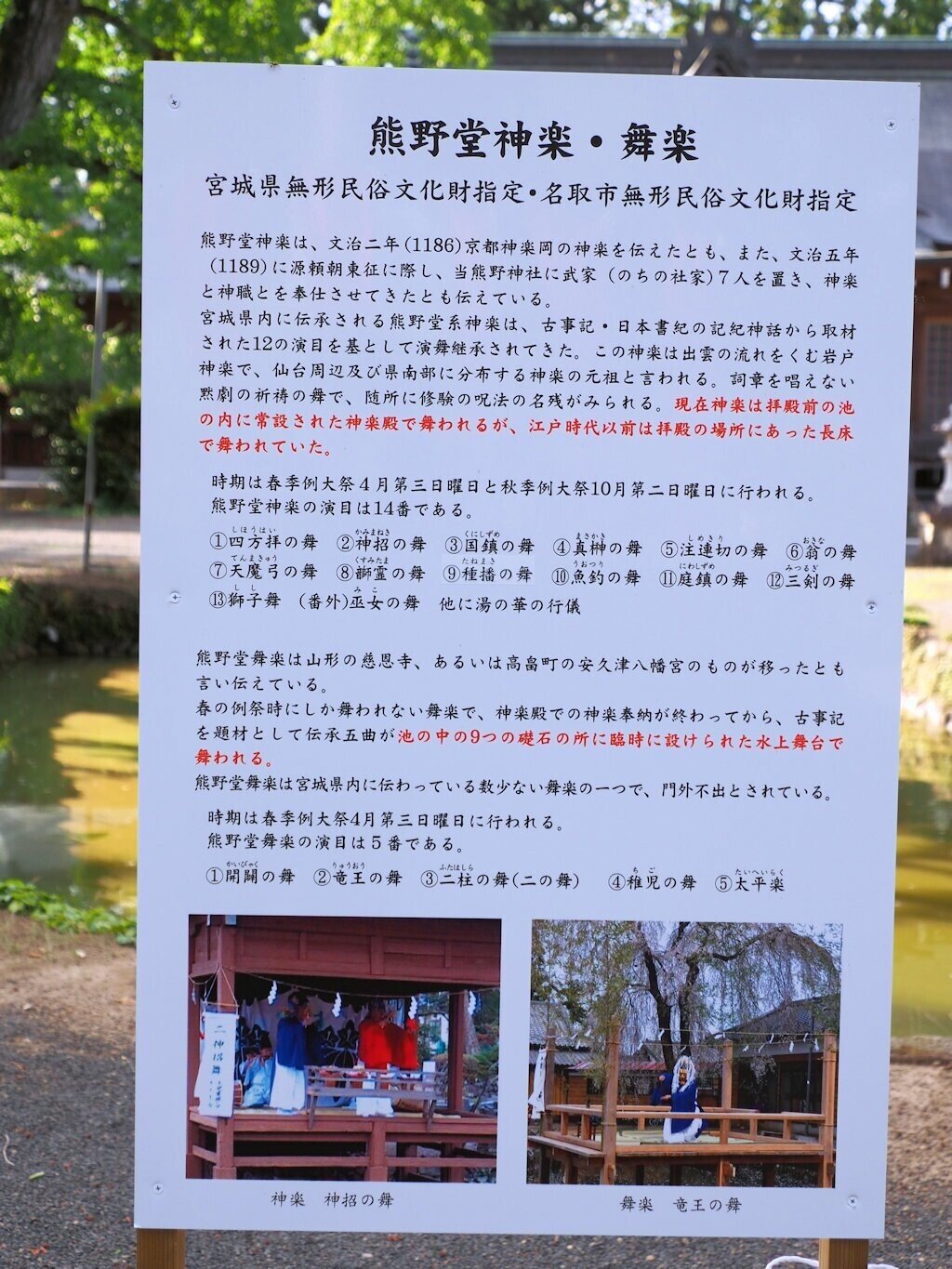

神楽殿

辧財天堂

手水舎

源頼朝公 腰掛之石

文治5年(1189)源頼朝公は

奥羽東征の際、熊野神社で戦勝を祈願し、

平泉との戦いに勝利したその帰途、

お礼参りをして

本殿前に松樹を手植したと

伝えられています。

源頼朝公腰掛之石は、

その際腰かけた石と言われます。

保安4年(1123年)、

紀州・熊野を模し勧請した

名取熊野三社の一つ、

熊野新宮社として創建。

以来、東北地方における熊野信仰の

中心地として隆盛を誇り、

中世には名取熊野別当が置かれ

宗教的にも軍事的にも

大きな権力を持つに至った。

伊達氏の時代においても、

永正11年(1514年)伊達稙宗が

神領の棟役段銭を免除したことを

先例として、

晴宗、輝宗、政宗による免除が行われ、

以後、歴代仙台藩藩主の種々寄進、

奉納を受け伊達家と深い結びつきを持った。

名取熊野三社の中でも

最も中心を成していたため、

後に熊野新宮社、熊野本宮社、

熊野那智神社を合祀し、熊野神社と改称。

御本殿は、通常、公開していません。

玉垣内の奥の院には新宮社証誠殿、

那智飛龍権現社、本宮十二社権現社、

および老女宮。

また、かつて境内には

若王子御宮(白山宮)、八社神宮、

護法善神宮、稲田宮、

人皇七十四代宗仁天皇宮が存在したが、

現在はいずれも消失している。

若王子御宮は現在老女宮に祀られる

菊理媛神の元宮と思われる。

なお八社神宮については現在、

玉垣内の8本の角柱として祀られる。

以前は、鐘楼堂がありましたが、

現在は、東日本大震災で損壊して、

危険な状態となって取り壊し、

鐘だけが、こちらにあります。

いつ来ましても、扉が閉まった状態です。

普通なら、風通しを欠かさず、

建物保存に一役買うのですが、

どうも、宮司さんも亡くなられ、

後継者がいない話も聞いています。

辧財天堂へは、行くことができます。

この池は、流れがなく、

かなり澱んでいます。

一度、池を掃除していただきたいなあと

思います。

これでは、中の生き物も絶えてしまいます。

駐車場から見る、御本殿

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?