【宮城】大衡八幡神社① それは不思議でも、ご縁でも、必然でもない

大衡八幡神社

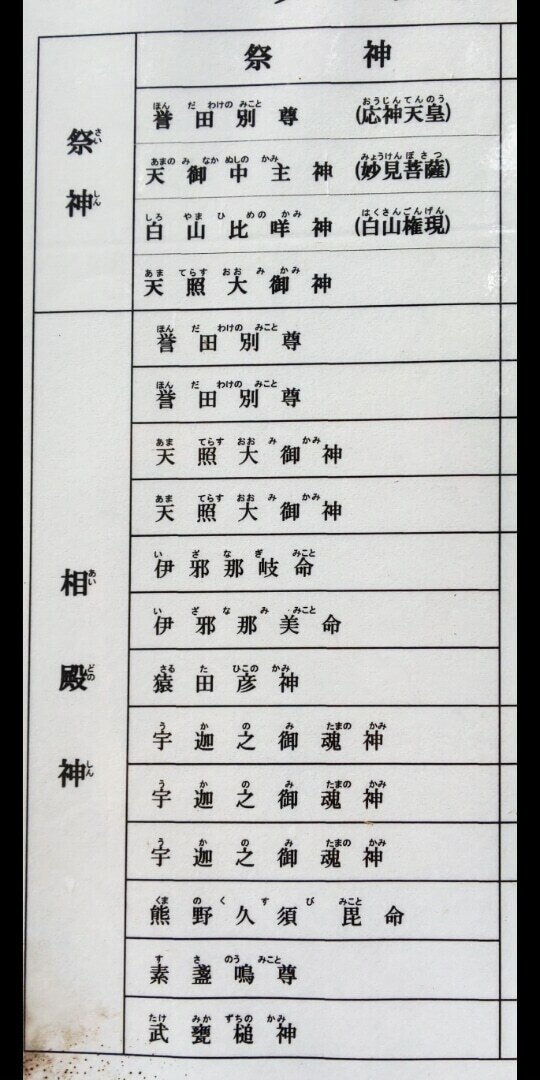

大衡八幡神社(別名 塩浪八幡神社)の

ご祭神は、

1544年(天文13年)

宮城県黒川郡下草を治めていた、

黒川景氏の次子

大衡治部大輔宗氏

(おおひらじぶのだいゆう むねうじ)が

塩浪館(越路館とも呼ばれた)を

築城のおり

本丸内に勧請されました。

1590年(天正18年)

豊臣秀吉の奥州仕置により

塩浪館が落城し、

ご祭神は大衡字松本(現在の昌源寺)の

場所に移設され、

その後現在の場所に移築し、

跡地に昌源寺を建立されました。

(封内風土記)

天台宗本山 修験僧 快真僧

天正13年

伊達藩の祈祷師である、

本山修験宗 総本山

京都聖護院の良覚院修験の、

快真が着任した。

寛永8年(1631年)

良覚院快真導師の嫡子である有真は、

伊達藩主、忠宗に見い出され、

還俗(僧籍をはなれ俗界にかえること)を

命じられ、

戸田と名乗り、名を定隆と改め、

家格着座・400石を与えられ、

19歳に大衡村竹之内に屋敷をかまえ、

近習いからスタートした。

戸田定隆氏は、

慶安2年(1649年)から

承応5年(1655年)の間、

御小姓頭を勤める主君側近となり、

黒川郡内の神仏にも

多大なる貢献をした人物である。

(大衡村誌 記)

戸田長五郎定隆氏と同じ時期に

社家の先祖である、良覚院弟徒の

三光院(三明院)昌元(昌源)が、

旧大衡村の初代宮寺の導師(別当)として

仙台藩より松本屋敷に移住してきた。

大衡村松本の松本屋敷の

宮寺(八幡宮・昌源寺等管理)に

任じられ着任した。

三明院昌元(昌源)導師以降、

三明院正圓、三明院有観、

三明院光秀、三明院宥昌、

三明院清英、三明院善〇、

三明院秀坊、三明院正善、

三明院宥観、三明院元歓

三明院元詠(元諄) 三明院肥内と

明治の初期まで、

医薬・祈祷の修験僧13代続き、

大衡村大衡字松本屋敷 に(遠藤幸一宅)

明治の初期まで住んでおりました。

三明院昌元(昌源)の初代の先祖は、

大崎藩の殿様の姫君に仕えた

武士から始まり、

戦乱が続く時代を僧侶や修験に

身分を変えながら、52代続いた。

53代目に、天台宗の僧侶として

地位を高め、

63代目の権大僧都元詠法師(三明院元諄)が

明治三年、

神官願いを明治政府に出し、

櫻木元詠として神官の道を歩むこととなる。

現在の大衡村は、明治17年、

四村(駒場村、大森村、大瓜村、大衡村)が合併した村であります。

中世は修験が最も活躍した時代で、

駒場村・大森村には

羽黒派修験成性院三宝院が

修験道の発展に努め、

大瓜村には出羽の羽黒山を中心とした

羽黒修験宝中山喜楽院が努め、

大衡村には京都の聖護院(天台宗系)を

中心とする本山派修験三明院が

大衡村大衡字松本にある

松本屋敷(現在遠藤幸一家)で

努めておりました。

近世の幕藩体制社会の成立に伴い、

幕府・藩の宗教政策により、

修験は村に定着せざるを得なくなり、

仙台藩領内には、

享保年間 (1716年ー1735年)に

およそ1681人の修験者がいたと

いわれている。

村々に定着した修験は、

修験院として道場を構え

不動明王を祀って祈祷や呪術を行い、

神仏の祭りを司り

講の導師を勤めるなど、

村人の信仰生活の面に

密接な関りを持ち大きな影響を与えてきた。

(中略)

明治2年12月、

日本の外事局に本山流修験

三明院元詠(社家の櫻木元詠)名で

「八幡神社に復飾願」を提出し、

神官になることが許可され、

仏の道から神への道へ転身した。

宮司であります、三明院さまは

大崎藩と伊達藩の修験三明院の

末裔(櫻木)でございます

若い頃は、末裔ゆえ、

神官になるように言われたそうですが、

それを蹴って、大学卒業後、

ある大手スーパーに入社したそうです。

そうしているうち三重県に転勤になり、

休みの日は伊勢神宮に

よく参られていたそうです。

それがきっかけとなり、

神官の道を進もうと資格を取られて、

その後、明治神宮にも

ご奉職されたそうです。

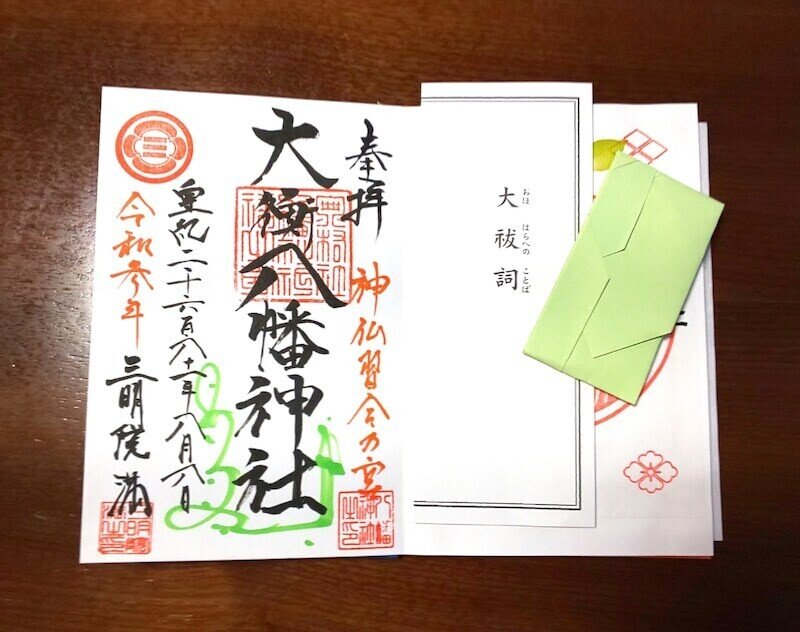

わたしが御朱印をいただこうと

目に留まったのが、この御札です。

伊勢神宮に参拝された方なら

ご存じですね。

実際、こちらの御札は、

伊勢神宮の神護符奉製されている会社に

お願いして作らせたものだそうです。

東北で、この御札を授与品として

出されているのは珍しいです。

大衡八幡神社さんでは、

霊視鑑定をされていらっしゃいます。

上記の由来にもございますように、

代々、京都の聖護院(天台宗系)を

中心とする本山派修験、三明院ですので、

ずいぶん前からこちらの神社さんでは、

霊視鑑定をされていたことは、

わたしも存じておりました。

ですが、初めて参拝してから、

数年、今まで、一度も

宮司さまともお会いしたことも、

お話したこともありませんでした。

御朱印さえもいただいたことはないのです。

今回、いただくにあたり、この御朱印は、

必ず、御朱印帳に書き、

貼るタイプはございません。

また、いただく際は必ず

霊視鑑定される部屋に通され、

書き終わるのを待ちます。

今回、その部屋を見て非常に驚きました!

神棚の幅の広さに圧倒されたのです!

その中の「明治神宮」の御札に目が行き

「わたしは、

明治神宮崇敬会会員なんです」

この言葉から端を発しました。

それで、宮司さまから、

明治神宮にいましたよ、という

お話を聞きました。

「わたしの母方祖母の実家がどうも、

五十猛神さまの直系では、ということを、

ある方から指摘を受けました」

と、言いますと

「そうですよ」と、

返されました

「えっ?」と言いますと、

「あなたの使命は、

そのことを著書にすること

ですよ」

工エエェェ Σ”(⚙♊⚙ノ)ノ

ルーツの本は出したいと思っている。

でも、一言もまだ言ってないぞー!!

「あなたの後ろにいる人、

神様が言ってますよ」

(○ Д ○;)

「父親のほうだね」

「父方祖母の実家のご先祖さまは、

その昔、天皇の顔の見えないところで働く、地下家だったようです」

と、言いますと、

父方祖母の実家の名字を聞かれ、

「猿田彦神だね」( °o°)ハッ!

そうだ!

名字の発祥のひとつに

「愛知県伊良湖町」があった!

海を挟んで向かいは、伊勢だ!

それとも、地下家のご先祖さまが

信仰していたのか。

「あなたが今世に出たのは、

あなた自身が親を選んで

生まれてきたわけではなく、

猿田彦神さまが

使命を遂げてもらいたく

出したのですよ」

(○ Д ○;)

いろいろなブロガーさんの記事で、

「親を選んで生まれてきた」という話は、

まず、たくさんある。

でも、わたしは、選んだのではなく、

神様自身が、送り込んだというのか!

と、ということは

五十猛神さまの家系があるところから

止まっている

ということを、

神様の家系を調査している人から

聞いたことがある。

子どもがいなくて絶えたのか?

そう思っていた。

しかし数年前に

神代文字研究家の方と出会い、

指摘されてから独自に調査してみると、

なにやら直系なんじゃないか?と

思われるものがゾロゾロ出てきている。

宮城県で、名字が発祥し、

次にその名字を名乗る人が多いのが、

和歌山県紀の川市、だ。

隣は、高野山。

「そんなことが!不思議です」と

言いますと、

「なにを不思議だというか?」

( ゚д゚)ポカーン

「後ろで、

神様がおっしゃっているよ。

不思議でもなんでもない。

最初からそのレールに

敷かれているのだから」

手相を見せてくださいと言いますので、

両手を見せますと、

「あなたには神様事をする

手相がある。

誰に何を言われても

神様事を生涯する運命である」

両手にある!!

「神棚はありますか?」

稲荷宮です!

「毎日、大祓詞を読みなさい!

あなたは生まれた時から

道が開いているのですよ!

これを読み続ければ、

猿田彦神さまは、

あなたをどこへでもお連れする。あなたの思い通りにいきますよ。何かあれば助けてきたでしょ」

はい、その通りです。

生きてきた人生、

いくつも助け船が来ました。

「あなたは

額をだしたほうがいい。

額に大きな丸がある。

気が凄い」

とにかく驚きました! (;^_^A

「もはや、あなたには、

御朱印は必要ではないだろう」

はい。この2~3年、

県外に行った時にはいただいて

まいりますが、

ほとんど、いただくことはしていません。

たまたま、今日は8月8日、

八幡さまにお参りしたということで、

いただこうと思っていました。

「御朱印をいただくにあたり、

教えておきたいことが

ありますよ。

それは、葬式ばかりする

寺院からはいただいて

こないようにすることです。

結婚式を挙げたり、

祝い事もするような

お寺なら良い」

三十三観音巡りなど、

そういったものは関係ありませんが、

確かにお寺に限らず神社でも、

なにか陰気のようなものを

感じるところもありますよね。

一歩、境内に入った途端に、

身の毛もよだつ。

宮城県内にも何か所か、

そういう神社があります。

考えてみれば、そこからは

わたしは一切、いただいておりません。

もともと、御朱印集めはしていません。

ただ、県外の神社は

なかなか二度と行けませんので、

いただいてきます。

だいたい、わたしの参拝する寺院は

「修験」の寺院ばかりです。

これもまたご縁でしょうか。

わが家の神棚です。

「御朱印帳、

どこに置いていますか?

神棚の向かって左側に置くのが、本当ですよ」

うちの神棚は、幅がない!

なので、神棚下の書庫の左側には

置いていた。

神棚の向かって、左、なんだ!

「1日、15日、

月並祭ありますので、

出席されると良いですよ」

月次祭(つきなみのまつり)は、

神道における祭礼のひとつ。

伊勢神宮では6月・12月の月次祭と

神嘗祭の3つの祭礼を

三節祭(さんせつさい)、

三時祭(さんじさい)と称される。

天皇の福祉と国家の安寧を祈念した祭。

月次祭に神職と共に参列することにより、

心身の浄化と魂の育成をはかり、

日々の暮らしの安全をお祈りしましょう。

と、あります。

お朔日詣りを、

鎮守神さまにされていらっしゃることと

存じますが、

この月並祭があれば、参列されることが、

なお、よろし

なのだそうです。

つづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?