ゲームとことば #1 『最果てのイマ』――「あなたの方が優れているわ、忍/私が全てを捧げるにふさわしい」

七人の少年少女がいる。彼らはどこかの家の庭先で、BBQパーティーとお茶会を同時に行っている。焼き肉のタレが鉄板に落ちて、極悪な蒸気がヴェノアの香りをかき消すが、折しもいい風が吹いてくれる。

彼らはごくふつうの友人たちに見えるし、会話文におかしなところもない。この冒頭のシーンは、『お茶会-0』という掌編としてまとめられている。

つぎの掌編は、『最初の日』である。七名のうち五名は、おなじデザインの学生服を身につけている。眼鏡をかけたひとりはほかの学校のもの、もうひとりはおそらく中等部の制服である。七人は連れ立って通学している。

さて、気の置けない友達どうしの雑談といった感のあるテキストのうち、いくつかの単語に、突如として下線が引かれる。

これは、ハイパーリンクである。

この朝の通学のシーンで表示される四つの下線付き単語のいずれかを読者がクリックすることで、七人のうち四人の少女たちの、個別の「ルート」へ進むことができる。

ふつう、「ルート」のシステムは、主人公と自己同一化を済ませた読者が、主人公の視点を借りて少女たちと出会い、そのシーンや絵柄や会話の好みによって「攻略先」を選択するものだろう。

しかしながらこの作品は、「ルート」突入のきっかけとなる下線付きハイパーリンクに、それがひとりの女の子へと続く道標であるようなしるしを結びつけていない。したがって読者は、それが「クリックできるから」というだけの動機でハイパーリンクをクリックし、それぞれのルートにいつのまにか絡め取られていくことになる。

それどころか序盤の導入部は、ひとりずつではなく「七人」がいっぺんに登場し、また人物描写もほぼ完全に省かれるため、台詞と名前と外見をなかなか一致させることができないほどだ。

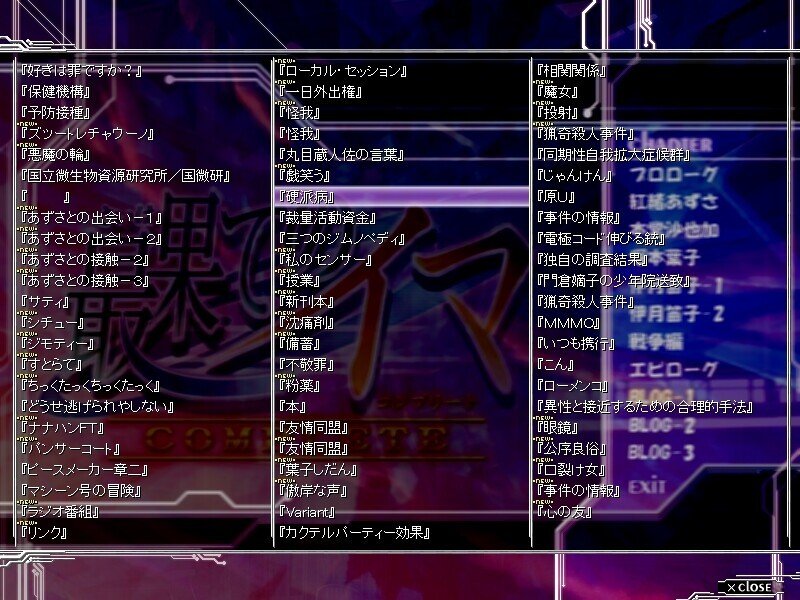

(上述のスクリーンショットにおける、「違う制服」をクリックした際に表示されるBlog。とても個別ルートに入ったとは思えない。)

このハイパーリンクは、最初の通学シーンにだけ登場する、というわけではない。これ以降も頻出する。ただし、もはや「ルート」分岐の条件ではなく、この作品の根幹を支えるシステム、「Blog」たるテキストビューワーに紐付けられている。それらのハイパーリンクをクリックすると、専門用語や作中スラングの注釈、あるいは物語の大筋とは直接関係のない挿話、掌編などを回覧できる。この仕様のために、初回のプレイにおいては、読者は自分が任意の少女の「ルート」に突入していることにさえ気づかないまま、「周回」を終えるだろう。

(BlogシステムのUI。タイトルスクリーンから回覧できる。本編中では、ハイパーリンクあるいは物語順列に対応する掌編がシームレスに展開される)

この「周回」は、それぞれに個性をもった少女たちと、主人公である青年――貴宮忍――との、思春期の相互理解のプロセスを描いたものとして読むことができる。

この時点で、「Blog」システムで細かく区切られた掌編が時系列に沿わずに並べられ、各ルートがいわば連作掌編のかたちをとっていることは、おぼろげながら察知される。

おぼろげながら、というのは、この時点では、「これは〈形式ではなく内容として〉時系列を乱された物語である」と完全に察知できるだけの材料が、読者に与えられないからだ。

(幼年期。ヒロインとの〈過去〉の出会いを、直接過去の現在として語っている。)

掌編ごとに時系列が飛ぶといっても、それはべつにとりたててめずらしいやり方ではない。よくある物語の語り方、形式でありうる。たとえば、あるひとりの登場人物との〈現在〉の友情を描くために、出会いや馴れ初めのシーンを独立した掌編のかたちで「追想」することは、ごくふつうの物語でもさかんに行われることだ。

また、七人の仲間内で共有されている符牒や、過去の重要な出来事を読者に共有するために、過去のことを現在から追想して語るのではなく、その出来事のシーンを〈現在〉として取り扱ったひとつの掌編として直接演ずる、ということも、物語を語る手法としては、ごくありふれたものである。

だから「一周目」の四人の少女たちのルートは、未来に行ったり過去に戻ったりと、めまぐるしく時間が飛ぶおもしろい語りの手法を用いてはいるが、外面的には、ありふれた学生の恋愛ものにしか見えない。

(青年期。〈現在〉であるはずだが、これも直接過去を用いて語られる)

とはいえ、この普遍性にもある種の埋め草がさかんに行われている。たとえば、ある掌編では、人類の総人口が十億を切っていることが示唆される。しかし、その掌編を読み終えたのちのべつの掌編においては、人類の総人口が八十億であることが示唆される。いるはずの人間がいなかったり、誰もが知っているはずの重要な社会的事件が仄めかされてもそのことに気づかない者がいたり、べつの掌編ではかなり洗練された日本語を使いこなしていた主人公である貴宮忍の、そもそもの認知能力が大幅に低下しているとしか思えない掌編が存在したりする。

この細かな、掌編どうしのかすかな設定の齟齬が、読者の興味をかき立てる。作者はこの物語に〈行間〉を隠している、という感じが、ひしひしと伝わってくるのである。

そして、各ヒロインのひとりとの「一周目」の物語の結尾までを読み終えたとき、あらためて開始される掌編は、またしても七人の朝の通学路のシーンであり、読者の疑念は否応なく高められる。

そして、この繰り返される通学路の掌編のテキストを読みながら、先述した「ハイパーリンク」の別の単語をクリックすることで、ほかの三人のヒロインのルートに入っていくことができる。読者はこのクリックの過程をつごう「四周」――四度繰り返す。

最後のヒロインのルートを読み終えると、ゲーム開始時に流れたが、それとは微妙に異なるバージョンのオープニング・ムービーが流れ、またしても朝の通学路の掌編が始まる。

(余談だが、この朝の通学路の掌編にあらわれるハイパーリンクをいずれもクリックせずに、それ自体を読み終えると、『リピート』あるいは『死』という掌編があらわれる。前者は、主人公が「パーティションが区切られている」と表現した白い空間の描写、後者は主人公の死(おそらくは脳障害を負った瞬間)のシーンである。これを読み終えると、少女たちのルートは展開せず、また朝の通学のシーンに戻る。)

さて、すべての少女の「一度目」のルートを読み終えたのち、もういちどハイパーリンクをクリックすると、「二度目」に入ることができる。

「二度目」では、「一度目」でも用いられた掌編がほぼ同様の配列で展開されるが、「一度目」にあったのに「二度目」にない掌編、「二度目」にのみ存在する掌編、順番を入れ替えられているために前後のつながりが変化し、連作形式に別のニュアンスが生まれてきている掌編、新しい「Blog」の挿話、などなどがあらわれる。

このあたりで読者はすでに、ヒロインたちとの関係の描写からあらわれる、主人公・貴宮忍の問題が、他者をうまく理解できない十代の境界性の悩みというよりは、むしろ彼自身が持っている性根と、何らかの超常的な能力の問題であることを察知している。

たとえばヒロインのひとり、本堂沙也加との会話は、ある程度までは「自分が他人に依存しがちなことが判っているために他人と距離を置いている女の子」と、「その事情がわかっていても彼女の自立を保ちながら彼女と付き合っていきたいと考えている男の子」という、読者が身近に感じられるテーマをなぞっているように見える。

しかしながら、そのことをテーマにした対話は、ある時点から奇妙な断定調を帯び始める。彼らはまるで、自分の心がオンオフ可能なモジュールのひとつであり、自分はその操作を完璧に行うことができる技師であるかのような口ぶりで話しはじめる。たとえば、彼ら自身の肉体は青春時代とよべる時期にあるにもかかわらず、「甘酸っぱいデート」と称して街をぶらつくときの動機は、情熱というよりも、模倣に近い。

そのデートの終わり、ほとんど展開上は無意味であるにもかかわらず挿入された、ふたりの母校である小学校再訪のシーンで、自分たちの存在についての議論がはじまる。読者には理解できない理由で貴宮忍は動揺しはじめ、つぎのように断言する。

「僕は君たちのためなら、命だって、/投げ出さない!/僕は君たちを道具のように消費できる。その気になれば……/今、自分に課している取り決めを外せば」

対して、本堂沙也加はつぎのように答える。

「求めて近づけば、結局は一体になるしかない。自分の延長/そして離れれば他者であるが故に、遠く届かず満ち足りない/理想の距離がどこにあるのか、私たちは知らない」

この議論はつぎのように続く。

「そんなことはない……どこかに正解があるはずだ。神聖な答えが」

「皆、自分なりの距離を規定して、それで満足しただけよ/互いのプライバシーを尊重する位置を受け入れ、あるいは、相手の大半を支配する距離を是認し、そしてつかず離れず死ぬまで模索し続け……/覚悟という思考停止が、その絆が成就する時なのよ/その中に正解と言えるものは何一つ存在しないのよ。ただ誰もが納得するしかなかっただけ」

「僕の耳を塞いでくれないか」

「嫌。聞いて/……所詮は物理だけの存在よ、私たちは/規定しないだけ」

「それでも二人いるんだぞ!?」

身を離し、両腕を広げる。

影法師が乱れに乱れる。

「可能性だっ!」

「……実現しない可能性よ、忍/だからもう、このことはおしまいにしましょう/あなたの方が優れているわ、忍/私が全てを捧げるにふさわしい」

とはいえ、この段階でもまだ、純粋に心理的な対話としてこのやり取りを読むことはできる。どのように相手を愛するべきか、理想の距離をもとめて悩んでいる男女の言葉として読むことはできる。

とはいえ、すでに個別のルートを周回してきていた読者は、たんなる心の問題に留まらない、なにかしら異常な現象が、彼らの周囲に起きつつある――いや、ずっと起き続けていたことを察知している。

たとえば本堂沙也加は、すでに幼少期に、すくなくとも数件の殺人を犯している。しかもそれは凶器を用いた犯行ではなく、ただ相手を見つめることによって成し遂げられたものだ。

貴宮忍はそのうちの一件が起きた場に遭遇しており、血まみれになった被害者たちが転がる森のなかで、恐怖するのではなく、沙也加を懐柔する。それも自首を勧めるのではなく、遺体を処理して人間社会に戻ることを勧めるのである。

この時点で、彼女は「他人に依存しがちなことが判っているために他人と距離を置いている女の子」などではなく、そもそも「自分が人間ではない何かであることを自覚しているために他人と距離を置いている者」なのではないか、という推察が、読者の脳裏をよぎる。

なお奇妙なことに、幼少期に彼女が殺害したはずのキャラクターは、のちの青年時代にも登場し、幼少期のころと変わらぬ敵意を主人公たちに向けてくるのだが、ふたりはそれをほとんど意に介さない――というよりも、必要な舞台装置かなにかであるように扱う。

視線で殺すだけでも十分に超常現象だが、(直接の描写はないにせよ)その遺骸から被害者を蘇生させてしまうのだから、これはもはや人知を越えた力が彼らにあると推察せざるを得ないし、またその力こそが、彼らが自分の心を電子機器のように取り扱う、あの奇妙な態度に繋がっているのではないか、と推測させる。

というのも、主人公・貴宮忍は、ほかのヒロインのルートにおいても、触れたり、話しかけたりするだけで、他人の精神と肉体の問題を解決してしまうことがある。発狂した伊月笛子(妹)は、彼に抱きしめられただけで「人格をリセット」された。崖から転落して致命傷を負い、昏倒した紅緒あずさは、彼に数分の処置を行われたのみで全快した。キリストもかくやという奇跡の連続だが、主人公はその力を誇るどころか、つよい嫌悪感を持っており、作中で何度もその嫌悪感をあらわにする。

つまり、貴宮忍が幼少期から半生を賭して作り上げた〈聖域〉を構成する七人の仲間のグループは、さまざまな事件によって幾度も解散の危機に陥ってきた。それは現代社会においては当然のことであるのだが、そうした危機のたびに、彼はこの超自然的な力を(いやいやながら)用いて、関係を修復してきたようなのである。

それでは、その力とはいったい何か?

〈王〉の力である。その詳細な理由付け、隠蔽と仄めかし、意味の重複こそがこの作品のきもであるから、ここでは単に、彼には〈王〉の力がある、と言うに留めておこう。

この力は、ごくかいつまんで言えば、全人類に対する完全な管理者権限である。この力のために、思想的/身体的な意味において、彼は自分の「同類」を持たない。彼は、そうしようとさえ思えば、「ほかの人間」の胸中を読むことができ、どんな命令にも従わせることができる。

したがって、彼にとって理解不能で、奇妙で、興味をそそる〈他者〉は、この世に存在しない。

さて、そのような力を持っているならば、いわゆる〈ハーレム〉を作り上げて、エロゲー的に雅やかな生活を送ればよいではないか、と考えるのは、われわれ俗人のみである。

そもそものはじめから、彼は王となるために、ある施設で飼育された。

この施設の詳細については省く。ただ、ある掌編で、狼に育てられた少年は人間社会に帰っても人語を解さない、という逸話が語られる。その理由は、言語野が発達する幼年期に、その機会を奪われたからであるという。

同様の論理が、われわれの主人公の「心」にも当てはまる。彼には「心」がない――王として育てられたために、「心」の基盤である脳の機能を育むことができなかったのだ。

そもそも彼が六人の友達を得たのは、彼に王の力を与えた施設の命令によるものだった。自発性を根底から塞がれていた子供であった主人公は、ただその命令に従うために友達を集めた。

そのようにして十年をかけたが、心は育たなかった。

だからわれらが主人公、貴宮忍にとって、本堂沙也加の出現は天佑といえた。貴宮忍は人工的に造成された王であるが、本堂沙也加は自然発生した王の候補である。彼女は生来の才能から、貴宮忍の問題――他者の不在――を、ある程度まで分有することができた。

だから彼女は彼にとって、はじめて他者になりうる存在だった。世界の全てを征服し終えた王のもとにやってきた、自分の世界の論理が通じない唯一の他者、天女にも等しい存在だったのである。

しかしながら、彼女は幼少期から予言してもいた――自分はもとから社会にとって異質であり、混じり合うことはできないが、しかし外圧なくして形を保持できる知性はない。

(沙也加にお茶をふるまわれる忍。もしも彼女が「他者」でなかったら、この茶道のゲームは成立しなかった。)

もしも自分が完全に覚醒したら、この世には自分ひとりしかいないことをほんとうの意味で知り、内側に向かって崩壊するだろう。しかし覚醒を抑えて社会と関わり続ければ、いつの日か破綻をきたすだろう。

幼少期に予言されたこのジレンマは、ルート二度目の終わり、青年期の終わりに差し掛かって、暴走の兆しを見せ始める。

だからこそ、この事変を控えて、自らの行く末を悟っていた本堂沙也加の台詞、「あなたの方が優れているわ、忍/私が全てを捧げるにふさわしい」は物寂しい。

ごくふつうに読めば、一生に一度くらいは女の子に言われたい台詞のひとつでしかない。しかしここで彼女はべつのことを意味している――もう今までのようにあなたの他者ではいられない。そうしていては、自分は社会的に、あるいは精神的に崩壊してしまう。そのような姿を見せるのは心苦しい。だから、あなたの力を用いてわたしを並列化し、人類という臣下に加えてくれ、と嘆願しているのだ。

もしかすると彼女こそ他者たり得るかもしれない。情操を育んだり、おなじベッドで寝たり、甘酸っぱいデートをしたり、相手の機嫌を損ねたり喜ばせたりできる、他者たり得るかもしれない――そう期待していた主人公の絶望が、ここで露わになる。

「それでも二人いるんだぞ!?/可能性だっ!」

しかしながら、本堂沙也加はすでに降伏を宣言している。

「実現しない可能性よ、忍。/だからもう、このことはおしまいにしましょう」

後日、彼女は予言された通りに〈魔女狩り〉に逢い、隣人たちからのリンチを受け、重傷を負う。忍はその傷口に口づけをし、〈王〉の力を行使して、傷を癒やす。

そう、これ以降はもはや〈王〉の力の副作用によって、生理的に、「忍のことを好きにならずにはいられない」。ひとつの生命としての本堂沙也加は生きながらえるが、貴宮忍の他者としての本堂沙也加は、ここで死んでしまったのだ。

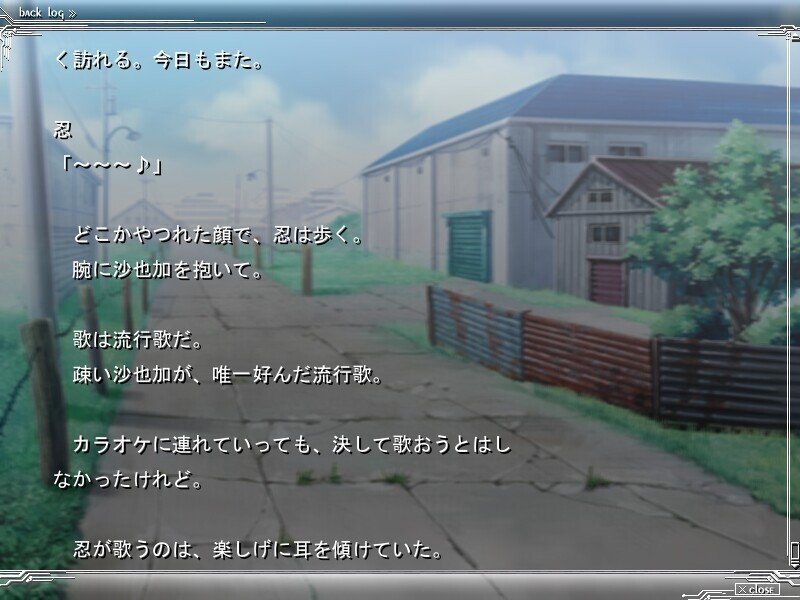

だからこそ、貴宮忍が沙也加の身体を抱きかかえ、安全なところ――〈聖域〉――へと運ぶ二周目ルートのラスト・シーンは、彼女がまだ生きているにもかかわらず、遺骸を運ぶシーンであるかのように描かれる。

死者を弔う哀歌のごとく、忍は沙也加が好んだ流行歌を口ずさむ。おそらくは、その流行歌さえも、忍の好みでないという理由で、彼女はいずれ聞くことをやめるのだろう。

王は、ふたりの行く先が「呪わしいもの」であることを願う。そしてわれわれは理解するのだ――この日を境に、王は永遠にひとりきりになってしまったのだと。

--------------

おまけ:同作をプレイし終えて混乱しまくっている人向け、爆裂ややこしい『最果てのイマ』おもな設定の時系列整理(おれの解釈)

1. 米国の微生物研究機関が、特定年代の古木から新種の微生物を採取。その研究中、複数の研究員が幻覚、幻聴などの体調不良を訴えた。さらなる研究の結果、この微生物は人間の脳髄に空気を媒介して癒着し、癒着された者の認識を歪めることがわかった。すわ人を狂気に陥れる微生物かと学会で騒がれたが、病状の程度はおおむね軽く、むしろ効能さえ認められた――初期に感染した研究者のうち、言語障碍を持っていた者がいたのだが、この障碍がやがて寛解して、流暢に話せるようにまでなったのだ。詳細な診察を行った結果、言語野に癒着した微生物と脳細胞の、特定種類の酵素の消費量増大が認められた。いわば脳の言語野が微生物と「共生」し、互いに利益を得ていたのである。

2. 作中では示唆されないが、おそらくは社会実験のため、同微生物が製剤され、性感ドラッグとして米国の若者文化に浸透する。この錠剤を継続的に摂取した若者たちに、話題の先読み、他人の意識の矛先の予知などの能力が現れ始める。微生物が脳に癒着している状態で粘膜接触を行うと、接触者たちの脳活動と微生物活動が活発化することがわかり、何らかの情報を交換しているのではないか、という仮説が立てられた。

3. 『テラメディア論』出版。マクルーハンのメディア論(暗黒微笑)などを援用しつつ、新しいコミュニケーション帯域幅の獲得と増大は自己拡大をめざす人類にとって絶対に必要なことであるという(よく考えるとありきたりな)論旨を展開した。後年、この論旨が政府上層部に受け入れられ、アメリカ・ファースト的思想と混淆して、のちの『ALVAX∞』プロジェクトを含む静的侵略の道筋が現れる。

4. 米国内部で件の微生物の研究と、そのモディフィケーション技術の習得がほぼ完了。〈模倣子〉と名付けられる。この改良された微生物は、空気を媒介して脳に癒着された者の思想や性向をあらかじめ設定された対象にむけて偏向させるもので、いわばこれに感染した者は、ある対象――この場合は米国――を「好きになる」。

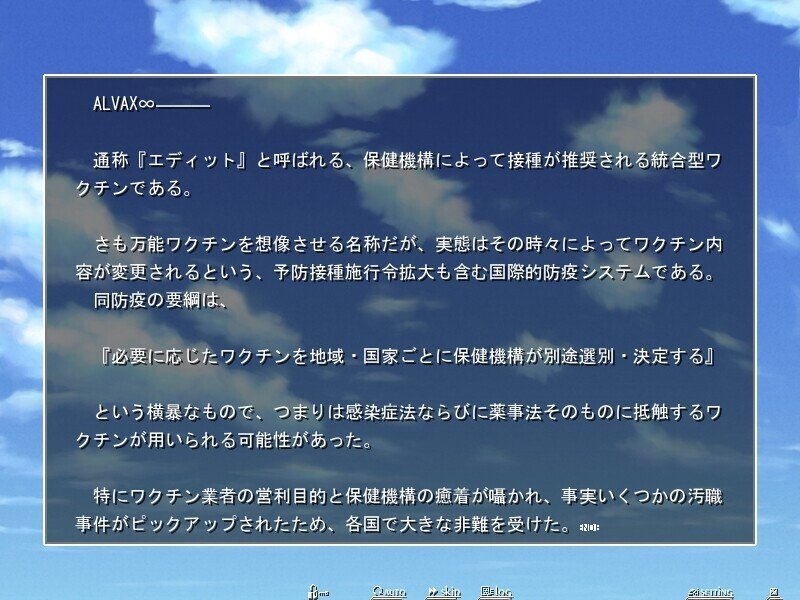

5.『ALVAX∞』展開。世界保健機構と米国の主導で行われた、復号ワクチンプログラム。100種類もの人獣共通感染症へのワクチン接種をこれひとつで済ませるという、鳴り物入りの世界健康プログラムであった。折しも日本では感染症に対する民衆の不安が高まっており、つつがなく採用されることとなった。ここに上述の微生物をもとにした、人類統合のための有機物質――〈模倣子〉――が含まれていた。日本への静的侵略が完了。

6. 国立微生物研究所/国微研、日本国から莫大な予算を得て設立。作中では示唆されないが、おそらくその当初の目的はふたつ。ひとつには、適応力が高い時期である子供たちに調整した〈模倣子〉を投与し、ある種の政治思想を洗脳することで国体を盤石なものにすること。もうひとつには、〈模倣子〉に適応力の高い子供たちを、通信機器いらずの軍事的ユニットに育てることだった(国微研施設内の会話はどこか軍隊調であり、また日米安保条約もいまだ有効であるようだ)。このあたりのどこかで、『ALVAX∞』ワクチン接種者たちが空気を媒介して〈模倣子〉を交換し始める。

7. 〈イマジナリーネット〉自然発生。空気を媒介とし、有機的に自己増幅する〈模倣子〉には、個別の感染者の思想や脳に関する一定量の情報が含まれており、その交換がイマジナリーなネットワークを形成した(初期の感染者たちが訴えた幻覚や幻聴はこれが原因だったと思われる)。ネット発生後のどこかの時点で、共通の通信規格〈TCP/IP〉が制定される(これを主導していたのは米国か、国微研か、それともイマであるかは不明)。

8. 国微研にて〈イマジナリーネット〉管理のための調整がはじまり、施設に捕らえられていた子供たちがネット適応度順にクラス分けされる。この調整はもちろん、〈模倣子〉に感染した国民――あるいは人類――の思想を、為政者にとって都合のいいものに偏向させ、統治を盤石なものとするためだった。このあたりのどこかで、このクラスの最優秀者「折倉日立」に、すべての〈模倣子〉感染者に絶対的な管理者権限をもつ「王ユニット」としての能力が付与されはじめる。(研究初期には当然ながら管理者権限の分散型ツリー構造が検討されたが、何らかの技術的な問題が発見され、単一ピラミット型の構造にデザインを変更し、その頂点に経つユニットを「王」と呼んだようだ)

9. 国微研研究者、貴宮千鳥の弟、「貴宮忍」が病死。王ユニット「折倉日立」、何らかの理由で廃棄処分が決定。おそらくは、米国と日本の政治的思惑のすれ違いが原因か(米国は米国人を王ユニットにしたかった?)。このとき貴宮千鳥は「折倉日立」への同情からか、「貴宮忍」と「折倉日立」の書類をすり替えて、「折倉日立」の延命を図る。

10. 新しい「貴宮忍(折倉日立)」、王ユニットの能力を国微研によって一時停止される(おそらくは米国にたいする隠蔽のため)。一介の能力者として国微研施設で生活。草原に出て、大気中に〈模倣子〉を多く含む風を繰って遊んでいるとき、〈敵〉を幻視。そのビジョンをスケッチに残す。

11. 国微研、貴宮忍への聞き取りとスケッチの研究によって、人類を脅かす〈敵〉の存在を確認。おそらくは日本政府に報告され、全世界政府へ〈敵〉の情報が行き渡る。この〈敵〉とは、ほんらい150人程度までが限度とされている人間の「同族意識」が〈模倣子〉によって80億まで強制的に拡大された結果、現れてきた「上位知性存在」。攻撃の手段は純粋に概念的なもので、「それに触れられると発狂する」。予想された侵攻時期は約十年後(人類増加に伴って侵攻のスレッショルドに近づいていくものと思われ、だからこそ進行時期の予想が成り立った)。

12. 戦争準備期間開始。貴宮忍、貴宮千鳥の保護観察のもと国微研施設外で生活を開始。地元の小学校へ通い始める。正確な理由は不明だが、おそらくは「子犬作戦」だろう。きたる戦争に備えて王ユニット適格者の貴宮忍を施設から解放し、外界に触れさせる。そうすることで「守るべき大切なもの」を見つけさせ、この戦いに意義を見いださせる、というものだ。また、おそらく同時に王ユニットの機能の部分的開放と〈模倣子〉のモディフィケーションも開始されており、〈模倣子〉に感染したすべての人類は貴宮忍という個体に強制的に好意を抱き、また必要とあればその情報処理能力を完全に差し出すような調整が始められていたと思われる。

13. 子供時代。貴宮忍、貴宮千鳥の指示通り「普通」になるため、友達を集めることを自らに課し、〈聖域〉のメンバーを集める。マグニフィセント・セブン集合。相手が〈模倣子〉の力で自分を好きにならないよう(そうなると本物の友達と言えるのだろうかという葛藤が忍のうちにあった)、感染対策をとても頑張りながらみんなと付き合う。

14. 青年時代。貴宮忍、それなりの情緒を育む。成長するにつれて〈敵〉の情報を国微研からフィードバックしてもらっていたためだろう、いつもどこか悲観的。(この悲観的な感じはテキストに現れているが、初読の際にはそれを「不景気」とか「現代日本社会を覆う閉塞感」なんかと誤読できるように調整されているのが上手い)

15. 戦争編。〈敵〉の侵攻が間近となり、国微研が王ユニットである貴宮忍を接収、布陣をはじめる。〈敵〉の侵攻が発生。貴宮忍、全人類を接続して戦闘開始。0.3秒後、戦闘終了。正確な損耗率は不明ながら、人類の三割くらいは発狂してしまったと思われる。数秒後、第二波襲来。相手にしてみれば「触り方を変えてみた」くらいのことだと忍は察知。ふつうのやり方では勝てないと踏んだ彼は、人の心の深部に生息する「大長虫」たる高密度情報体を、人類の意識の鎖で引き上げて、〈敵〉へとぶん投げる。これによって人類は9割が脳死あるいは発狂。そもそも人類の接続によって成立していた上位知性である〈敵〉は、その基盤を失って消失(撤退)した。

(戦闘シーン、ゴリゴリのハードSF。07 27 64の記述がmm/dd/yyだとしたら、2064年7月27日の出来事なんじゃないかなと思ったけれど、ここにいたる文脈のニュアンス的に違うとは思う……。この戦いについて感を述べると、ありていに言えば、「王」が臣下の人類に集団自殺を強要しても結果はおなじだったはずである。それでも忍が戦うことを選んだのは……そりゃあ、人類存続のために自殺しろと強制するよりも、徹底抗戦だ、戦場で散れと強制するほうが、まだしも人間らしいからだろう。そして「これこそが人間らしいふるまいであり、尊いのである」という忍の理解は、〈聖域〉とそのメンバーとの交流なしにはあり得なかったことであり、これこそが「無意味であるとわかっていてもよく生きること」なのであって、じつに泣ける)

16. 戦後。貴宮忍、戦時の負傷により脳障害を負い、認識能力が大幅に低下。時間の前後感覚を失う。ルート一周目、二周目の掌編のうちには、あきらかにこの時期のものと思われるものが多く含まれているが、例によって初読の読者は気づかないように注意深く書かれている(エロゲー特有のギャグパートだとか勘違いしてしまう)。

17. エピローグ。貴宮忍、認識能力を回復。〈聖域〉メンバーの四人に助け起こされ、現状を知る。それは物語冒頭で語られた「お茶会」の、すぐあとの出来事であった。つまりこの作品中にあらわれた出来事はすべて、「お茶会」のあいだに気絶した貴宮忍の脳内で行われていた、回想だったのだ! ……べつに個別のルートはエロゲー的他世界解釈でもなんでもなく、忍は実際に四人の女の子と(戦時の脳障害で前後不覚になっていたせいもあるけれど)デキていたのである! けしからん! ああけしからん! ……忍、ここまでに回覧した記録を後世のためにひとつにまとめて情報化。「風は、吹いていますか?」などと胡乱なことをのたまい、記録を終了する。

(章二が生きてたら引いただろうなあ……)

------

※この原稿はリレー企画「ゲームとことば」のために執筆されました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?