目が見えない少年への絵本10選

先日、世界ゆるスポーツ協会代表の澤田智洋さんをゲストにお招きして、「草の対話」 を開催しました。顔を使ったオンラインスポーツで遊ぶところから始まり、慈悲やユーモア、そして、人間以外の生き物が溢れた場所でスポーツを作る構想についてなど、くだけた雰囲気のなか、たくさんのアイディアを交換することができました。終了後には、聞いてくれていた小学生がさっそく新しいスポーツを考案して学校で発表したりなど、澤田さんの躍動する思考が、大きな波及性を持っていることをあらためて実感したひと時でした。

波及性といえば、澤田さんの活動を支える原動力は、彼の息子(Jくん)の存在だといいます。対話の後、僕は幼い頃に一度会って以来、すっかりご無沙汰しているJくん(いまは小学生)のことを想い、クリスマスプレゼントを贈りたいと思い立ちました。Jくんは、生まれつき持っている障害のため、目が見えません。どんな贈り物なら喜んでもらえるだろうかと、何日か真剣に、楽しく悩み続けました。

澤田さん本人からは、最近Jくんが絵本などの物語に興味を持っているという話を聞いていました。また「数学にからめて、音声電卓とかもいいかもしれない」という具体的な提案ももらいました。ですが、僕はこのとき、Jくんにとってはもしかすると、電卓よりも物語の方が数学に近いかもしれないと思いました。なぜなら、数学とは何より、概念を創造する学問だからです。新たな概念が芽生える場面に立ち会えるという意味では、物語の方が電卓よりも数学に近いのではないか。そう思って、Jくんには、何冊かの本を選んで、お贈りすることにしました。

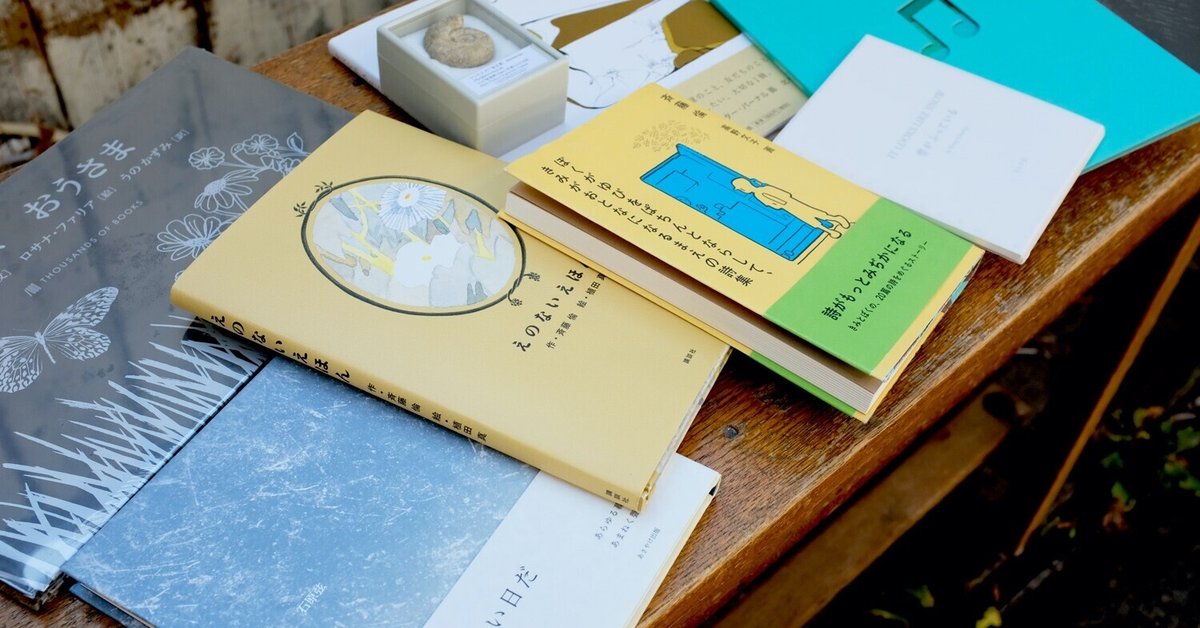

鹿谷庵でアシスタントをしてくれている鎌田くんは選書のプロです。僕はすぐに鎌田くんに相談しました。すると、翌日には、何冊もの、僕の知らなかった、素敵な本を教えてくれました。その選書がとても素晴らしかったので、今回はJくんのおかげで出会うことができた、この本たちを紹介します。

というわけで、鎌田くん、どうぞよろしく!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ということで、バトンを受け取りました。鎌田です。

鹿野庵では、堆肥をつくったり、子どもと遊んだり、文章を書いたり、配信のことなど、あれこれと動きまわっていますが、ぼくは普段、本屋で働いています。本を選ぶことが、仕事です。数年前、勤めている本屋で「目の見えない子どもが楽しめる本は置いてありますか?」という質問を受けたことがあります。そのとき、ぼくは咄嗟に答えることができませんでした。あの日から、この質問に対する自分なりの回答をずっと考えてきました。森田さんから今回の選書の相談をいただいたとき、不思議な縁を感じながら、とても嬉しかったことを覚えています。

では、選んだ本をご紹介します。

Jくんは、物語を、お父さんや誰かの声を通じて読みます。

だから、まずは「音」の響きを大切にしたいと思いました。音といえば、詩があります。『ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集』は、小説の形式をとりながら、日本の名詩を紹介する一冊です。おじさんである「ぼく」のもとに、小学生の「きみ」がやってきて、例えば「意味があるとはどういうことか」といった、尽きることのない問いを、詩を題材にして大人と子どもが一緒に考えていきます。紹介されている、まど・みちお、長田弘、萩原朔太郎らの詩ももちろん素晴らしいのですが、ふたりの何気ない会話のパートも良い。著者の斉藤倫さんは詩人です。どの場面を切り取っても、言葉が心地よく響くように書かれています。

「草の対話」でも話されていたように、森田さんは子どもの笑顔や、季節の風景など、美しいものを見たときに「悲しいなあ」と感じると言います。悲しみには、儚さや喜び、他にもどんな言葉にも表現できない感情が混在しています。儚いからこそ、尊い。かけがえのない時間は、まさに指をならす刹那に、過ぎてしまうのだと思います。そう考えるうちに、法然院住職の「慈悲」の話やティモシー・モートンの言う「悲しみ」が、自らの器にも注がれ、満たされていきます。この本は、Jくん、澤田さん、そして森田さんに宛てた一冊でもありました。

もう一冊、斉藤倫さんの本を選びました。

『えのないえほん』は、その名に反して、植田真さんの静かな絵がのびやかに描かれている絵本です。この本には、穴があいていたり、楕円や波、六角形に断ち切られたページがありますが、これまでのぼくの感性では、変わった造本だ、と思うだけだったかもしれません。目を瞑って、さまざまな形をしたページを触っていると、また違った物語が広がっていました。

文字や絵は、どんなに素晴らしくても平面です。本は、平面のメディアだと言えます。そんな当たり前のことすら、ぼくは考えたことがなかった。澤田さんは「ゆるスポーツ」について著書『ガチガチの世界をゆるめる』のなかでこう書かれています。

“健常者が障害者の立場や気持ちを、頭で理解することは無理だと思っているからこそ、ゆるスポーツはどれも「障害者の擬似体験」になっているんです。”

“新しいスポーツをつくるというのは、それまでの価値観を反転させたり、一新させたりすることなのです。”

Jくんのことを考えて本に触れていると、自分の感性がだんだんと広がっていることに気がつきます。今回、Jくんへの贈り物を通じて、ぼくは彼の「目が見えない」障害をほんの少しだけ体験できたのかもしれない。Jくんと澤田さんに、本に対する常識を「ゆるめ」てもらった。きっと「ゆるスポーツ」は、こういった体験を創造するスポーツなんですね。

点字の本も選んでいます。メキシコ生まれの『くろは おうさま』は、真っ黒のページに透明のインクで、羽、木の葉、雨や水の飛沫が、凹凸として印刷されています。主人公のトマスは、目が見えません。それでも、世界に溢れている「色」について教えてくれます。真っ黒のページに、色彩豊かな世界が広がる。しんと静かで、賑やかな、美しい絵本です。写真では平面に見えますが、葉っぱの形が凸凹しています。

“トマスは どのいろも みんな だいすき。

きいたり におったり さわったり あじわったり できるから。“

この調子で続けていくと、あまりに長くなるので、他の本については簡単に。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

『雪がふっている』

ページの下部に一行の詩が走っているだけの、本の大半が真っ白で構成された小さな詩集です。活版で印刷された文字と紙の質感のほかに情報がない。本の手触りと言葉の響きだけを手がかりに、詩に描かれたエスキモーの男の子が暮らす雪国の情景を思い浮かべる。もともと海外でグリーティングカードとして発売された由来もあり、クリスマスプレゼントにぴったりだと思いました。

『聲』

養豚を生業とする詩人の詩集。このなかで唯一、子ども向けの本ではありません。森田さんの4歳の息子さんが、楽しくこの本の音読を聴いているのを知って、思い切って選びました。この本について12/20(日)の京都新聞に書評を寄稿しました。こちらでご覧いただけます。

『すべてのひとに石がひつよう』

「草の対話」のなかで、宮沢賢治と石の話が出ました。そのことを思い出して選んだ一冊。

『かぜが はこぶ おと』

グラフィックデザイナーの駒形克己さんは、過去に、ポンピドゥー・センターと共同で『折ってひらいて』という、「視覚障害者も健常者もともに楽しめる本」をつくられました。その経験があるからか、彼がデザインする絵本はどれも「触る」ことを前提としています。『折ってひらいて』は手に入りませんでしたが、この本も、「読む」ことと「触る」ことが並列に扱われた絵本です。

『イオマンテ めぐるいのちの贈り物』

最後の二冊は、森田さんが選んでくださった本です。アイヌでは、あらゆる動物を「神(カムイ)」として崇めます。人間と異種が雑(まじわ)る世界と、その代表的な儀礼を見事に表現した一冊。

『気のいい火山弾』

宮沢賢治が書く物語は、猫や鳥、あらゆるものが人間と並んで登場します。この話の主人公は「石」です。『セロ弾きのゴーシュ』と一緒に読んで欲しい一冊。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

今回の選書に、本ではないものをひとつ混ぜました。それは「アンモナイトの化石」です。研磨されたものではなく、貝がらの皺が残っているものを。澤田さんは、今回の選書を「目が見えない少年への絵本10選」と言ってくださいましたが、リストからわかるように本は9冊しかありません。澤田さんは、化石を含めて「絵本10選」としてくださった。化石と本、たしかにどこか似ているような気がします。

最後に。誰かに贈る本を選ぶことは、他者と雑(まじわ)ることに繋がっています。ぼくは選書を通じて、Jくんと自分を重なり合わせるように考えた。今回の本たちは、Jくんとぼくのちょうどあいだにあると思います。Jくんがいなければ、この本たちは選ばれなかった。ぼくがいなければ、この本たちは選ばれなかった。澤田さんがいなければ、森田さんがいなければ…。ぜひ、みなさんも誰かに本を贈ってみてください。「贈り物」から波及して、他者との縁を自覚することができます。

Jくんに本を選ぶのは、本当に楽しかったです。とても良い体験をさせていただきました。今は、猫やカッコウと雑(まじわ)りあったゴーシュのことが頭を巡って、彼を近くに感じています。ありがとうございました。

鹿谷庵 鎌田裕樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?