【マイクプリアンプの性能改善】

ネット環境で音楽配信などが行われるようになり、機材内部でのレイテンシー(遅れ)が注目されるようになりました。通常、利用者としては、機材の中身を扱えません。アンプの遅れ(レイテンシー)や周波数性能を左右するのは、1つは下流側の出力段のAD変換素子の処理速度です。ASIO規格のお高い機材をお買い求めになった方がたくさんいらっしゃます。

■

もう1つ重要な要素があります。それは上流側、入力段でマイク直近にあるアナログアンプです。AD変換機材に直接マイクを繋ぐこともできますが、残念ながら音色が芳しくないようです。自粛期間が始まって、沢山の演奏家がASIO環境でのデュオやアンサンブルの配信をされていました。残念ながら解像度が低いようで「寝ぼけた音」がします。音の再現性のことを考えますと、音楽専用のコンデンサマイクやダイナミックマイクを使いまして、その直近でマイクプリアンプ(アナログアンプ)を挟む必要があるのでしょう。

その場合の問題は、アナログアンプのなかで使われているオペアンプの処理速度です。これが音質に大きく関係します。若干の遅れもあります。下流側の機材だけよくしても、上流側で、コンデンサマイク直近にあるアナログアンプの回路が低速なオペアンプのままでは、増幅処理に時間が掛かりますし、波形もクリアなものになりません。これを処理速度が100~1000倍高速なチップに交換しますと、それだけで上流側のハード的な音質を改善できます。

■

今回のお題は、上流側で使われるベリンガーのマイクプリアンプです。ベリンガーのマイクプリアンプについては、表面実装のプリント基板です。そのため、回路で使われているLSIが小さすぎて、通常は手作業では扱えません。少しだけ難しいので、性能アップの改造作業をしております。たぶん、ミニ四駆の改造に近いセンスです。先日、内部の回路に使われているオペアンプ(LSI)3個を、高速処理タイプのものに交換しました。

今日は、難所にある残り1個のオペアンプを交換します。先日は、作業が難しくて、どうやって交換すれば良いか思いつかずに、手が出せませんでした。

そのオペアンプは、出力用ジャックの真横にあります。ジャックを外せば簡単ですが、とてもしっかりハンダ付けしてあり、取り外せませんでした。無理すると基板が壊れてしまう。それで、出力用のジャックをつけたままで、交換作業をします。オペアンプの足は8本ありますが、手前の4本は容易に外せても、奥側に半田コテが入りません。うまくハンダが外せないままで、少しでも部品を動かすと、プリント基板上の、銅箔でできた0.1mm幅の細い配線がめくれて、切れてしまいます。プリント基板は積層タイプです。作業中にどこかの配線を切ったりすると、もはや修理はできません。廃棄処分になる。

■

通常は8本の足のハンダを外してから、部品の本体を取り除きます。プリント基板の配線が痛まないように、作業手順を変更しました。古いオペアンプはもう使いません。半田コテを扱う前に、古いオペアンプの足をその根元付近で切り、オペアンプを基板から取り外します。そのあとで、半田コテを使って、基板上に残ったオペアンプの足の残骸を溶かして取り除き、プリント基板面を綺麗にします。プリント基板上の細い配線を全く痛めることなく、うまく取り外しがおわりました。

■

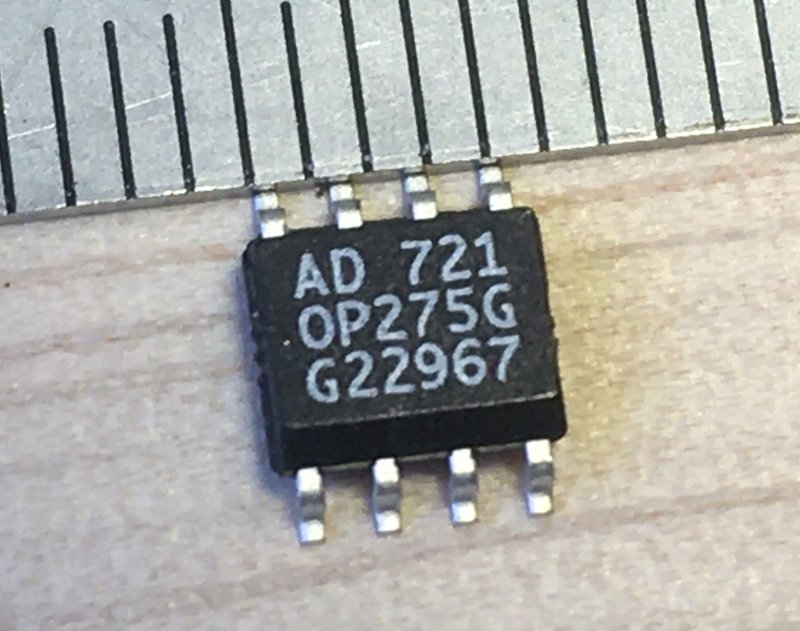

今回交換するJFET入力タイプの高性能なローノイズオペアンプです。アナログデバイセズ社のものです。以前は微弱な脳波の計測機器等で使われていました。当初は非常に高価で手が出ませんでしたが、最近は数百円レベルです。処理速度が非常に速いので、音の劣化がなくなります。ただし、基板実装用の超小型タイプであり、足の間隔が狭いので、作業が少々難しい。取付方法は、まず新しいオペアンプを基板上に置いて、足の配置を確認します。隣接する足の短絡防止のためフラックス(松ヤニ)をたっぷり塗ります。はじめに、8本の足の1カ所だけを、ハンダで仮止めします。そのうえで、オペアンプをピンセットでわずかに回転して、足の配置とプリント基板の線の位置をぴったり合わせます。

■

足の位置が大丈夫ならは、あとは一気にハンダ付けします。ハンダ付けの作業自体はほんの数秒で終わります。拡大した写真を見ますと、わりとたっぷりハンダを載せていることがわかります。これは接触抵抗を減らすためです。全体を組み立てて、電源を入れてみました。ちゃんと動いた。ノイズはありません。良かった。

■

これまで、10数台のマイクプリアンプについて、電解コンデンサをオーディオ専用にものに取り替えたり、オペアンプを高性能なもに交換するなどの改造を行いました。オペアンプの交換は明らかに効果があります。音がクリアになる。ただし、ゲインをあげますとヒステリシスノイズが発生するようです。これはおそらく、オペアンプを差し替えただけで、必要なコンデンサや抵抗を追加して、オーバーシュートやアンダーシュート対策をしていないからです。

また、電解コンデンサの交換に関しては、本体が古いものの場合や壊れて動かなくなったものの場合は、明かな効果がありました。劣化したものや使えなくなったアンプが生き返りました。しかし、本体がまともに動作している場合については、電解コンデンサの交換も、抵抗を金属皮膜抵抗に交換することも、ほとんど改善の効果はありませんでした。つまり、雑誌やサイトで紹介しているほどの改善はみられません。

これまでの結論としましては「オペアンプの交換は効果がある」、また「本体が劣化したり壊れている場合のみ、電解コンデンサの交換は効果がある」です。これ以外の「コンデンサや抵抗の交換はほとんど効果が無い」です。