大人は試され…子供は輝くスコアシート「躍心JAPAN独自スコア」

通常のバスケットボールのスコアでは評価の対象にならずとも、ボールのないところの選手たちの働きを絶対評価をする「躍心JAPAN独自スコア」。

これを使ったワークショップに参加する「親子」に素適な変容が生まれており、今では、ミニバスケ以外の各種少年スポーツでも活用される例が増えてきたので、「独自スコア」がどういうものなのかをコラムにしました。

■大きく頷ける小さな輝きを拾う

「子供の主体性が自然と育まれる土壌をつくる」…これを運営目的にして、ミニバスケを使った任意団体で、「躍心JAPAN」というものがあります。

親子参加型のワークショップを行う「躍心JAPANフェスティバル」では、午前中は、親も入り混じって、声を出したくなるワークや、自分にできることから挑んでみたくなるワークを行い、スポーツの目的とあり方を確認し合います。

午後には、チームに分かれてミニバスケの試合もするのですが、そこで使われるのが「躍心JAPAN独自スコア」です。

通常のミニバスケのスコアは使いません。

この「独自スコア」は、ボールの無いところでも選手が何をやろうとしているのか、コート内だけではなくベンチに座っている選手も、どういう姿勢で試合に臨んでいるのか…それを全て認めて「絶対評価」していくものです。

「自分のいる場所が楽しいからこそ、今の自分にもできる仕事を自分で考えたくなり、それをさらに探究したくなる主体的な行動力を育む環境をデザインする」ことをテーマにした体感型イベントです。

そのため、参加している選手全員に対し、下記のようなことを評価をする点に特徴があります。

自分にできることをやろうとしていることを認める

自分だからできる仕事を自ら考えて行動する姿勢を認める

やろうとしたことを認められることは同じことでも「何度でも」加点する

つまり、バスケが上手いかどうか、競技センスが高いかどうか、できているか、できていないかは一切関係ありません。

得点力・パスのセンス・優れた身体能力という誰が観ても着目を浴びやすい部分ではなく、「大きく頷ける小さな輝き」…その選手なりの意欲が、行動に表れているところを拾い上げて、加点式に認めていくスコアです。

どういうことをスコアにつけていくのかについては、このコラムの終盤にも触れますが、コート内でのゲーム中の振る舞いだけでなく、試合前後の選手の人への気配りや、ベンチでの子供たちの言動の全ても評価していきます。

自分でイイんだ!と覚醒する

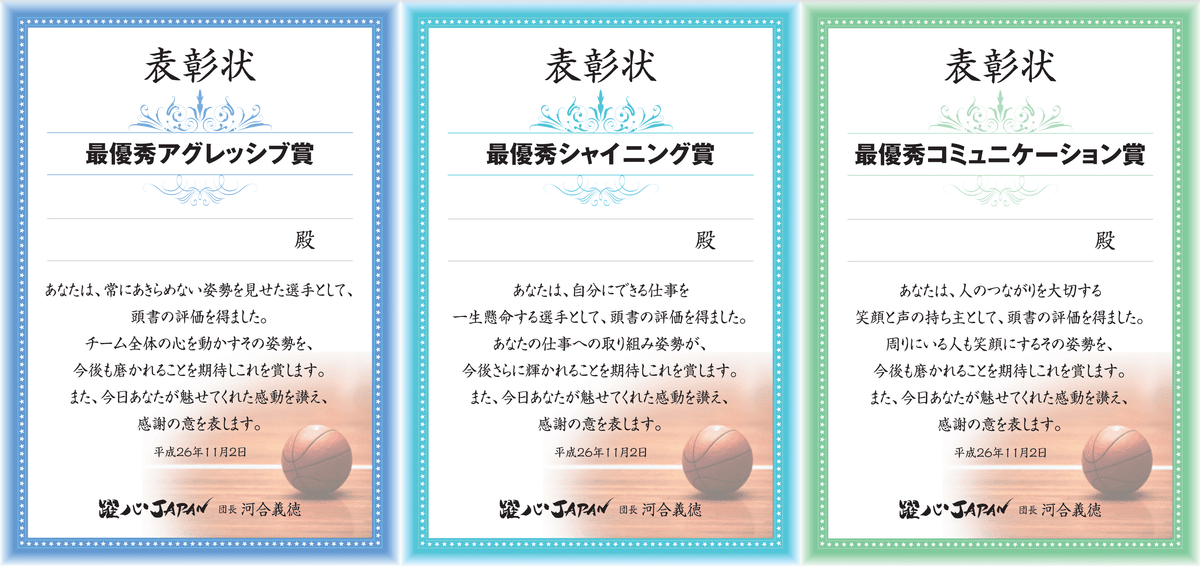

通常のスコアに表れないことの加点をしていくと、バスケの経験値や身体能力に関係なく、日頃の公式戦やカップ戦などで、得点王やMVPを取る以外の選手が、次々と表彰されていきます。

そうすると、日頃表彰されにくい子や、低学年が表彰されると会場は盛り上がるのですが…実は、そうした事象でイベントを盛り上げるのが目的なのではありません。

大きなポイントは…人との比較で競争原理を煽る日常から解放してあげることなんです。

そして、「正しい指導」「強い本人の意志」「親御さんの美しい見守り」という、三位一体が合致して初めて生まれる子供達の主体性…「価値ある自立と自律を育み、社会に送り出すまでの共創原理」を煽りたいのです。

全国に散らばる「少年スポーツ本来の目的は、勝利至上主義を確立することではない」と考える躍心JAPAN団員達が工夫を凝らして創り上げ、どなたでも気軽にダウンロードして活用できます。

↓↓↓

■独自スコアの三つの特徴

主に、以下三つの特徴があります。

スコアを付ける人の感性が問われる

スコアを付ける人の主体性が問われる

上記によりスコアのマニュアルがない

1)スコアを付ける人の感性が問われる

このスコアでは、他の子と比べることなく、その子のありよう…その子なりの良さを認めてあげる必要があります。

したがって、スコアシートをつける大人には、想像力や洞察力などの感性が求められます。

例えば、ベンチからでもコートの中でも、声を出そうとしている子供がいる場合、他の子と比べると声が小さいことがありますが…こういう時は「この子は声が出ていない」という評価をしてしまいがちです。

人によって、日頃から声が大きな子と、小さな子がいます。

躍心JAPANでは、声の大きさを評価するのではなく…声が小さくても、今の自分にできる精一杯のことをやろうとした時点で、評価として加点します。

他の子と比べると小さな声であったとしても、仲間とのコミュニケーションにおいて、その子なりに「気持ちを届けようとしたかどうか」というところに着眼点を寄せてあげたいのです。

周りの大人が「声はもっと出る!他の子はもっと声を出している!」と励ますのは、実は価値観の押し付けでもあり、同調圧力になりがちなのです。

そうではなく「なぜ声を出すと良いのか」を感じてもらい、「声を出したくなる空気」をその場にいるみんなでつくることの方が、遥かに大切です。

社会に出ても人事考課などで相対評価を受けますが、相対評価は、「無益な競争原理」が働きやすく、疲弊していく大人達が多いのが現状です。

ボクら躍心JAPANでは、子供達の主体性の育みは、経済活動での価値づくりのあり方や人の生きざまとは深い相関性があると確信しており、「あなたでいてくれてよかった!」という絶対評価に賭けています。

人と比べて、できているのかかどうかの評価よりも…

今の自分にできることは何かを感じること。

今の自分だからできることに自信を持つこと。

今の自分にしかできないことを今後も高めてもらうこと。

ココに徹しています。

つまり、その子の絶対性を見出してあげないといけないため、評価されるのは選手・子供達以上に、どれくらい気づいて拾い上げられるかというスコアを付けている大人のほうが、「感性」が問われるものなのです。

2)スコアを付ける人の主体性が問われる

スコアを付ける大人には、自分の固定観念を拭い去る勇気も求められます。とりわけ競技経験者では「基礎的なことはできていてあたりまえ」として、つい「絶対評価」を見落しがちです。

たとえば、ディフェンス姿勢でも、自分がマークする相手と、ボールの位置をそれぞれの両手で指差し確認しながらフットワークができている選手がいるとします。

それは、あたりまえのように「やるべきこと」として、その選手の自主性を評価することを忘れてしまいがち。

できていると確認できた時点は加点してあげても、ゲームの中で何度もやり続けているところでは、徐々に加点をしなくなってしまいがちです。

ボクら躍心JAPANの団員達も、ここは自分達のことも問う瞬間なんです。

一つの試合に、独自スコアを付ける大人は4名配置するのですが、団員達であっても、バスケ経験者ほど「それはできていてあたりまえのこと」という固定観念が働くと、評価しなくなりがちです。

その姿勢は、できてあたりまえのことなんだろうか?

いくらハビットスポーツ(習慣として身に付ける競技スタイル)とは言え、本人がやろうとしている都度、「認めてあげたい」という意識が芽生えるのはいけないことなんだろうか?

要は、基本的なプレー姿勢を続けるからこそ「認めてあげたい」という大人側の主体性も、この独自スコアには求められるということになります。

「あたりまえ」の対義語は「ありがとう」なんです。

「うん!常にその姿勢を魅せてくれてありがとう」と加点していきます。

「やろうとした姿勢」は全て、何度でも加点していくのが、この独自スコアの醍醐味でもあり、時には、一人の選手の評価枠が一枚のスコアを突き抜けて二枚目に突入することだってあり得ます。

3)スコアのマニュアルがない

上記1)2)の事情により、このスコアにはマニュアルなどありません。

このスコアは、以下3つのアルファベットを記載するだけとなっています。

「A」…今の自分にできることを全力でやるアグレッシブな姿勢

「P」…仲間がいることを認識しているパートナーシップ姿勢

「C」…仲間への気配りや人を想うコミュニケーション姿勢

先にも述べてきたとおり、とにかく、気づいたらいくらでも何度でも加点していくことが大切です。

添付画像のように、独自スコアの下部には、評価項目の例は記載してはいますが…それ以上のマニュアルが存在していません。

「このスコアを、どう使うと良いのか?」

「このスコアを使うと、どんな意味があるのか?」

「どう使うと良いのか?」と正解を求めるのではなく、子供達の主体性を育むために、「どのように使いたいのか?」という主体性を、まずは大人達からハッキリさせて欲しいのです。「どういう意味があるのか」は、ご自身たちで見出して頂きたいのです。

そして、日頃、勝利至上主義になりがちな少年スポーツで、このスコアをキッカケに、関係当事者同士での「対話」に活かして欲しいんです。

正しい指導・強い本人の意志・親御さんの美しい見守り…という先に書いた「三位一体」が、社会全体ではとても難しい…。

指導者が絶対的権力を持ち恐怖政治を敷くケース

保護者が過干渉過ぎて子供の自立と自立が育まれる機会を奪うケース

この二つに共通しているのが…「大人のエゴ」ということです。

たまに「子供にやる気がない」ということを口にする大人に出会いますが、やる気を失わせた当事者ほど、そのような大人都合の言い訳をします。

我々はスポーツを通じて、子供達のどういう人間性を育みたいのか…

「そのために我々大人は一体何がしたいんだろう?」という主体性と感性を磨くことを投げ出して欲しくないので、チーム関係者でぜひ「対話」の機会に活かしてください。

全国に散らばる躍心JAPAN団員達の合言葉はこの一言です。

『子供達の意識を変えたければ、まずは我々大人から!』

躍心JAPANの団員同士でも、このスコアを使ったイベントを終えた後も、常に「対話」を重ねていっています。

要は、「子供達の主体性の育み」に、答えなんてないんです。

■あんたかブランドキャラクターが!

このスコアを「ぜひ活用したい」という打診が、何もバスケだけではなく、少年サッカー、少年野球、バレーボール、吹奏楽団に至るまで、躍心JAPANのWebサイトに問い合わせが来ています。

そして…2020年の夏、このシートの活用について打診を頂いた方がいます。

学生バスケではお馴染みのキャラクターデザインの「あんたかブランド」を展開されていた、「あんたか」さんでした。

その打診を頂いて、キャラクターデザインが入ることをキッカケに、あんたかさんも交えて、スコアをバージョンアップさせました。

その時のあんたかさんのブログがコチラです。

■参加の親御さんもスコアづけ

愛媛県松山市での開催では、何名かの親御さんが「躍心JAPAN独自スコア」を実際につけてみたいとのお申し出から、体験してもらいました。

いきなりご自分でスコアを付ける前に「団員さんがスコアを付けている様子から学びたい」と、当初は試合を見ながら、スコア付けの様子を見ていただきました。

すると…漏れ聞こえるお声が…

「え?そんなところも見てるのですか?」

「あれ?そんなことその子がしていたのも観ておられたんですか?」

「日頃、そういう視点で、子供達の試合を見れていなかった!」

そうなんでしょうねそこで親御さんからは素朴な疑問が出てきます。

つまり…日頃は、ボールのある所は、いわゆる「スポットライトを浴びやすいところ」ばかりに目が行ってしまう。

しかし、ボールの無いスポットライトが当たらぬところの子達も、ベンチにいる子達も、今の自分にできることを一生懸命な子が多くいたりします。

そして、とても大切なのは、自分にできることからでも一生懸命な子に対して、「褒める」のではなく、その姿勢そのもの(存在価値)を「認めてあげる」ことだけで良いと思うのです。

自分にできることに自覚を持ち始めると…

自分だからできることへの自信になることにもなり…

自分にしかできない仕事への成長意欲にもつながる…

まず最初の「自分にできることを一生懸命している姿勢」を「認めている人がいる」という意味は、子供達にはとても大きいと思うんですね。

その時点で、誰にも認められないと、余程心臓に毛が生えていないと、「自分なんて役に立たない」ということになりかねない…ダイヤの原石を、原石のまま埋もれさせてしまうなんて、もったいないと思うのです。

誰もが「幸せ」になるために生まれてきたんですから…

「辛」に自分にできる「一」を足して、自ら「幸」を創れる子になって欲しいし…彼らが大人になって、社会に出た時は、自分はどうしていきたいのかという主体性ある人と、共に仕事をしたいと思っていたりします。

それがたとえ、バスケや遊びだけではなく、どんな仕事であってもです…。

愛媛県開催では、こうして過去の開催にはなかった「スコア付けの様子を親御さんが見学することで、子供の試合の見方が変わる」可能性を、大いに体感できたので、今後のフェス開催でも、そういう機会をどんどん作ります。

■完璧な人などいないから…

ボクら躍心JAPANでは、団員同士の会話でよく話にでることとして…

「学生スポーツでの試合というのは、言わば生活発表会。日々の生活態度を試し合うのが『試合』ということなんだけど…それは、指導者の姿勢・親子共に生活態度の全てが全部コートやフィールドの上とベンチに出ている」

よく「練習でしてきたもの以上のものは試合では出せない」という表現もありますが、深く掘り下げると、日頃の練習だけではなく、日々の生活態度の全てということになります。

バスケだけでなく、あらゆるスポーツの試合とは、試合展開は不測の事態の連続…その中で、自分たちでどのように苦境を乗り越えていく工夫もしていくのか…最後は自分たちの積み重ねの上にある判断力に委ねられます。

結局は「指導者・選手・保護者」三位一体での生活態度なのでしょう…。

愛媛県開催の主催者である躍心JAPANのコアメンバーでもあるマッキーと、こんな話もしていました。

指導者・親御さん・子供達…誰だって人間なんだから、どんな場面でも全てに対して「完璧」に、目配りできるわけがない。

一人では限界がある…だからこそ「チーム力」が試されるんだよね。

だからこその「三位一体」なんだ。

指導者が、多くの選手のさまざま課題と向き合っているとき…やはり全てに目が行き届かず「子供のキラリと光るやろうとしてる意欲」を見逃す場面もあったりします。

そうしたとき、やはり観戦に出向いた親御さん達は、我が子だけでなく、他の子の意欲をどのように認めてあげるかの意識を高め、各家庭で、各選手の変容ぶりを共有してあげるだけでも、立派なコミュニケーションフォローになるように思ったりします。

「三位一体」…言葉で書く以上に、実施するのはとても難しいことです。

それでも、本気で子供達に競技を楽しんでもらうために…本気で楽しもうとするから、楽をせずとも主体的に行動していく。

また、競技生活を経て、人への気配りや感謝など、自律も育まれる環境づくりへと…我々大人が、その三位一体の実現という難しいところに挑む姿(背中)を魅せることこそ、最大の説得力になります。

躍心JAPAN独自スコアは、ワークショップ運営で、独自の表彰スタイルをつくるのが目的ではありません。

やはり、何と言っても「子供達を変えたければ、まずは我々大人から」

「このスコアは、どう使えばいいのか」ではなく…

「このスコアを、どう使いたいのか」という主体性が、まず我々大人から求められています。

ココが、ボクらが躍心JAPANフェスティバルを続けている目的であり、最大の理由なんだと確信しています。

子供達の可能性に「心躍る」ことをするから「躍心JAPAN」なんです。

躍心JAPAN団長

河合 義徳

事業文化デザイナー

<躍心JAPAN関連コラム>

<躍心JAPAN公式サイト>

#躍心JAPAN

#勝ち組より価値組

#やり方よりあり方

#教育より共育

#子供達の意識を変えたければまずは我々大人から

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?