父大陸

父を踏んで癒した。

「おー、ちょうどいいな」

僕の重さがちょうどいいと言った。

背中は広く平らで安定した道だった。下へ向かうと地盤が緩くなる。バランスを取りながら持ちこたえるが、やがて限界が訪れる。

「いたい!」

臀部から転落した瞬間、父が短い悲鳴を上げる。離れようとすると父が再度の挑戦を要求する。

「まだまだ」

落ちる度に背中中央に復帰する。何度でもやり直さなければならなかった。

「おー、ちょうどいい」

いつまでもちょうどいいはずはなかった。

背中を踏む間は変化に気づきにくいのだ。しかし、他の道に進めばやがて耐えられない変化を悟ることだろう。

「そこだ、そこだ」

心地いよい場所で父は足踏みを求めた。

けれども、いつまでも同じところに留まってはいられない。気づかれないように、少しずつ少しずつ踏み場を変えて、僕は父を上っていった。

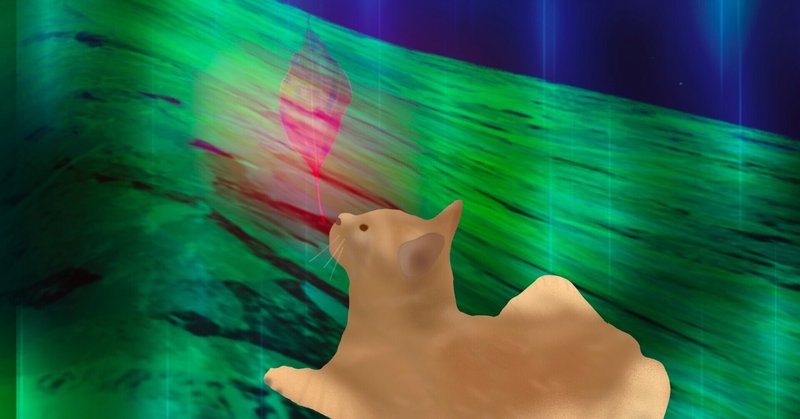

背中を抜けて肩へと移るととまっていた蝶が飛び立った。その先は更に細くなっていて、雀が休んでいた。近づくとさっと離れた。父はもう寝ているのだろう。僕はその先の細い道へ向かった。森の匂いが満ちている。二の腕を越えた辺りは、自然と融合し始めていた。枝を登っていく猫の後を追う。

「あんたどこ行ったの?」

木の下から母の声がする。

僕は12歳だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?