【スクスト】コンダクターはなぜステラプリズムより強いのか

Ep.Vから登場したコンダクターの説明に違和感が。

コンダクター → フィフス粒子を超高濃度に含む物質

ステラプリズム → フィフス粒子の結晶

結晶って濃度100%に近いのでは?ステラプリズムの方が高濃度な気がする。

コンダクターはめっちゃ圧縮されてるのだろうか?

と思いきや、Ep.V+でコンダクターの結晶構造が明らかになった。なんだか、塩化ナトリウムみたいなフツーのイオン結晶っぽい。

緑の粒と黄色の粒があるので、これがプラスとマイナスになってくっつくんだろう。どっちかがフィフス粒子でどっちかが通常のイオン?だとしたら濃度50%になってしまうし……

無理矢理説明をつけるとしたら、

・この粒の中にフィフス粒子がたくさん入っていて、その濃度がめっちゃ高い。

・ステラプリズムは濃度が低い粒でできた結晶。

では、具体的にはこの緑と黄色の粒はなんだろう?

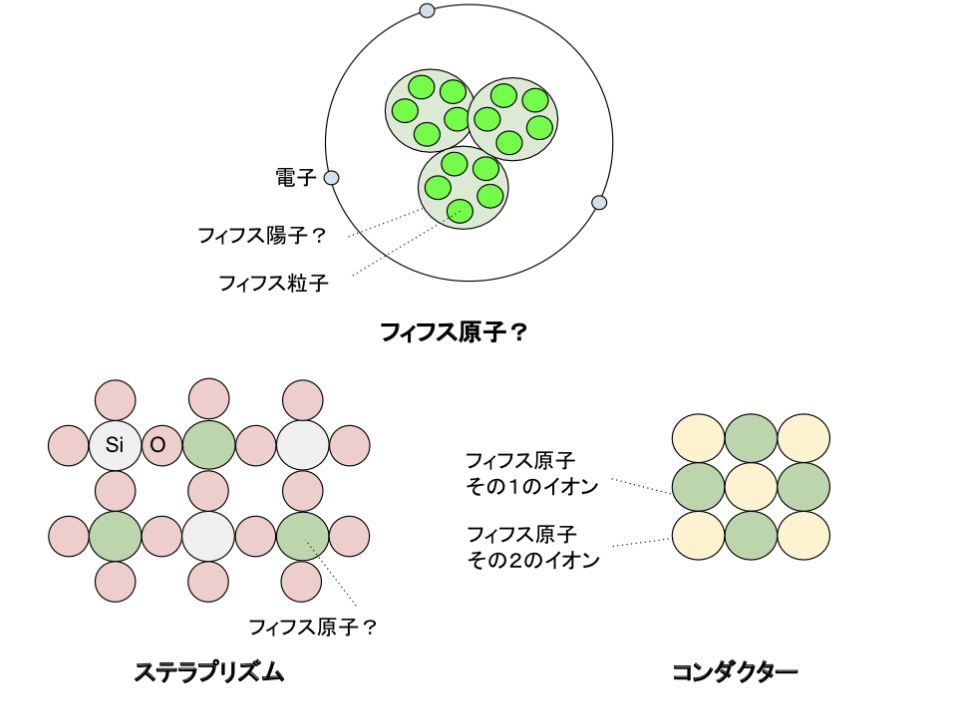

素直に考えればこれは原子であり、その内部構造といば素粒子になる。

原子は電子と原子核からなり、

原子核は陽子と中性子からなり、

陽子と中性子はクォークという素粒子からなる。

これと似たような感じで、フィフス粒子という素粒子が原子核もどきを形成し、その周りを電子がぐるぐる回っている原子もどき(フィフス原子?)があれば、コンダクターとステラプリズムを説明できるかもしれない。

この仮説をもとに、フィフス粒子発見当時のクアルタを妄想してみるとこんな感じ?

時は19XX年。クアルタの工場に落下した隕石を調べていた諌見博士は頭を悩ませていた。その成分をいくら解析しても、水素、酸素、炭素……既存の元素のどれにも当てはまらないナゾの物質が含まれているとしか判断できない結果が出てくるのだ。

未知の元素の発見ではないかと湧き立つ研究員達。「んなわけねーし!」と博士は言う。〝水兵リーベ〟でお馴染みの周期表に書いてある通り、地球上で安定に存在できる元素は全て解明されている。あの表の中に都合よく新種の元素を入れることなどできないし、追加するとしたら表の右下のほう——放射線を出し、一瞬で崩壊してしまう人工元素のみだ。

では、新種の〝素粒子〟なのでは? という疑問は当然出てくるが、それも奇妙だ。素粒子が単独で結晶化するなど聞いたことがない。電子の結晶? 光の結晶? そんなものが常温で存在するはずが——

「おお、なんか増えたよ!」

頭を抱える博士をよそに、助手の沙島は貴重な隕石を使って勝手に実験していたのだった。その声に振り向いた博士は、目の前に広がる光景に驚愕する。

「マジ!? でかしたぞ! 貴様、一体何をやった?」

「いやー、じっくり煮込んだガラスに隕石をひと匙〜ってやったら、なんか結晶化しちゃいまして……」

助手は、加熱してドロドロに融かしたガラスに隕石の粉末を溶解させ、冷却させていた。すると、ガラスではない何かが、結晶となって出てきたのである。しかも、それはどんどん成長していく。加えた隕石の量をとうに超えて。

「オイオイオイ、質量保存の法則どうなっとんじゃゴラァ!」

博士は何となく理解した。この粒子は、〝別の次元〟から来たのだと——

こうしてステラプリズムが生まれた……的な。

初期のステラプリズムは、ガラスとの混ぜ物で結晶化させることによって安定化させていた。

だからフィフス粒子濃度は低い。

ついでにもう一つ、前から思ってた疑問。

「隕石に微量に含まれていたフィフス粒子からどうやってでかいプリズムを作ったのか」

これは多分、五次元空間を漂っていたフィフス粒子が結晶となって出てくるんだろう。一見、質量保存の法則に反して物質が増えたように見えるけど、五次元空間上ではトータルで変化していない。

ではコンダクターはどうやって作るかというと、なるべくガラスとかを使わずにフィフス原子単独で結晶を作る。

フィフス原子の種類も、なるべくフィフス粒子を多く含むものを選ぶ。

例えば水素は陽子1個だけど、ナトリウムは11個、塩素は17個。

こんな感じでなるべく重いやつを選んでイオン結晶を作れば、超高濃度にフィフス粒子を含む物質にすることができる。

ちなみに、〝イオン液体〟というのも存在するので、これに相当するのがコンダクターリキッドかも。

ということで、無理矢理ではあるがステラプリズムとコンダクターの優劣を説明してみた。

Ep.Chiralでは完全スルーだったのに、Ep.Vからフィフス粒子関連の新規設定が追加されまくっている。

冥導関連でもまた何か追加されそうな気配だし、過去の設定と矛盾するんじゃないかと勝手にヒヤヒヤしている……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?