必ず押さえておくべき基礎テクニカル集

私が普段使っているテクニカルの基礎的なポイントについてまとめました。

経験に基づいた個人的な解釈も混ざっているため、教科書的な内容と一部異なる場合もありますが、私の手法やエントリーポイントではこれらの前提理解のもとにエントリーをしています。

※以降、上昇相場を例として各パターンを記載します。

①ダウ理論

トレンドとレンジの区別

トレンド

→値動きを波として捉えた時に、高値も安値も同一方向に更新しながら推移している状態

■ポイント

直近の安値(下降トレンド時は高値)は下抜けたら上昇ダウが崩れる節目(ダウ転換点)のため強く意識される価格帯となる。

トレンド発生時はダウ転換点を抜けるまではトレンド継続と見なし、逆行しても押し目として根拠の重なるポイントで拾う。

レンジ

→高値や安値の更新方向が一致しない状態

■ポイント

レンジ時は高値と安値を逆方向に更新し、値動きが収縮したり拡散したりする。

レンジの上下限にゾーンやラインを規定し、レンジ端からの逆張りトレード、もしくはレンジを抜けた後のトレンド発生を狙う。

②エリオット波動/波動論

トレンド転換時を起点とした波形の予測

■ポイント

エリオット波動は、ダウ転換点を抜けてトレンドが転換した初動の波を1波としてカウントし、その後のトレンド波を予測するのに使う。

1波を観測した後に2波での戻りを待って3波を狙うのが最も簡単、かつ値幅が取れる。

③チャートパターン

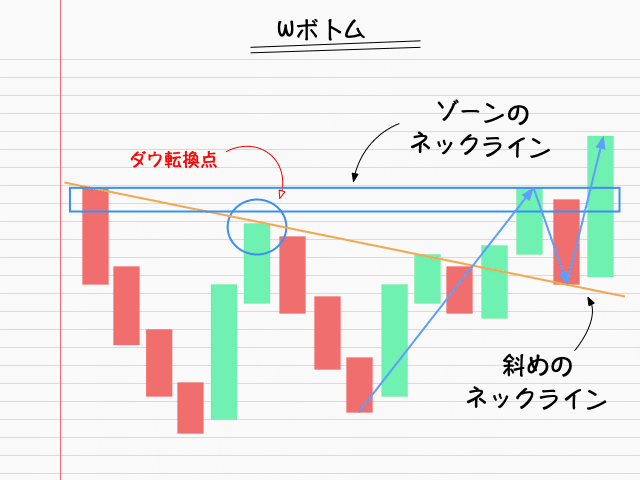

Wトップ/Wボトム

■ポイント

Wボトムは斜めのネックラインとゾーンのネックラインの両方を見る。

よくある動きのパターンとして、斜めのネックラインをブレイク後、直近のゾーンで抵抗されて斜めのネックラインまで戻りをつけ、再上昇してゾーンブレイク、本格上昇へと移行する流れは本当に多い。(上図の青色矢印の動き)

ゾーンの根拠の方が強い場合(上位足で意識されているゾーンなど)、ゾーンからの下落が斜めのネックラインも割って騙しとなることが多い。

三尊/逆三尊

ポイントはWボトムと同じため省略。

三角持ち合い/ウェッジ

■ポイント

高値も安値も更新せずに値動きが収束し、持ち合いラインを抜けたところから拡散して高値or安値を更新する。

大抵は収束の起点となったあたりでゾーンを形成し、一度抵抗されてから抜ける。ゾーンを抜けられずに下落した場合Wトップなどに移行する。

④ライントレード

平行チャネル

■ポイント

基本はセンターラインを表示しておき、上辺、下辺、センターラインそれぞれで反発が確認できるチャネルを引く。(MT4の場合、フィボナッチチャネルでパラメータを-0.5に設定したラインのみ表示することで上図のようなチャネルが引ける。)

チャネルだけを根拠にすることはないが、他の根拠と重なる際には根拠の追加として機能する。

チャネル上下限に到達した時は、抜けるにしても反発するにしても大きく動くことが多い。そのため値が動くタイミングを測るのにも使える(チャート横軸=時間軸の測定)。

トレンドライン

■ポイント

トレンドラインはそれだけでは根拠が弱いが、他の根拠と重なる際には根拠の追加として補助的に機能する。

トレンドライン割れだけを根拠に転換狙いのショートをするのは基本厳禁。理由はトレンドラインを割れた先にはダウ転換点とゾーンが必ずあるからで、より強い買い根拠により騙しで終わるパターンが多い。

⑤フィボナッチリトレースメント

上昇/下降波の戻り測定

■ポイント

1波に対しての2波の戻り幅を測定するために使用する。

戻り候補は76.4、61.8、50.0、38.2までのどれかの場合がほとんど。

単体で根拠としては使用せず、他の根拠とフィボナッチリトレースメントの重なる箇所を探すことで正確な戻り位置が割り出せる。

上昇/下降余地の推測

■ポイント

1波、2波観測後、3波以降がどこまで伸びるかの値幅を予測するのに使用可能。

候補は123.6、138.2、150.0、161.8など。

例えば上図のように、2波の戻りが1波の61.8%だった場合、3波は161.8%までは上昇する可能性が高くなる(3波が一番伸びる波のため、1波よりも短くなることは少ない=最低でも同じ長さまでは伸びることが多い)

⑥インジケータ

MA

MAは以下のものを表示させています。

21SMA

→ボリンジャーバンドのセンターラインは標準設定で21SMA(もしくは20SMA)になっているため、短期MA+ボリンジャーバンドのセンターラインとして強く意識される100EMA

→100EMAはどの時間足でも強く意識されるため、ゾーンや他の根拠と重なることで絶好のエントリーポイントになる。200EMA

→100EMAほどではないが機能する。特に大きな波形の起点となったり、100EMAを抜けたものの200EMAが最後の砦になって転換するケースなどがある。

RSI

RSIは50を境に、買いと売りのどちらが強いかを示す。

50より上で上昇トレンド、50より下で下落トレンドと簡易的にトレンドを測るのに使える

RSI-50は買いと売りバランスの分岐点となるため、サポートやレジスタンスとして機能し、根拠のひとつになる。

一目均衡表

一目均衡表はデフォルトで多くのラインが描画されるが、チャートがごちゃつくのを防ぐため私は雲の部分のみ表示。

雲は抵抗、サポートとして根拠の一つにカウントでき、特に雲の上下限と他の根拠が重なる場合は根拠が強くなる。

雲の厚さが厚いほど抵抗、サポートとしても強くなる

以上これだけは抑えておくべき基礎的なテクニカルポイントでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?