先験的な分人性—〈私〉の捏ち上げ方

〈私〉の分人性と個人性

個人(individual )≒私というモノ(あるいはコト)の性質を、私たちは日常のなかで漠然と、その語の構成in(できない)-divide(分割)からしても、それ以上分けられない精神のクウォークのようなものとして、一方では知覚する。他方、個人≒私は、たとえば平野啓一郎氏によってその名を知られた「分人主義」が提唱するように、どこまでも複数の社会的な役柄(persona)や、他者との関係性によって生まれる〈そのつどの私〉とでもいうべきものへと分解可能であるということも、同時に私たちは知っている。

人間には、いくつもの顔がある。—私たちは、このことをまず肯定しよう。相手次第で、自然と様々な自分になる。それは少しも後ろめたいことではない。どこに行ってもオレはオレでは、面倒がられるだけで、コミュニケーションは成立しない。

だからこそ、人間は決して唯一無二の「(分割不可能な)個人 individual」ではない。複数の「(分割可能な)分人dividual」である。

講談社現代新書(p36)

それ以上分けられない精神の最小単位としての個人≒私(individual)と、幾らでも分割し得る存在(dividual)としての私≒個人。日常感覚に照らし合わせてみても、私たちには両者とも至極尤もな主張に思える。しかし、私≒個人の存在性格をめぐって示された二つの主張は、二律背反をなしているようにも見える。両者のうちどちらかが「真」なのか。あるいはどちらも「真」なのか。

最小単位と分割可能性を巡る問題系列で、私たちはカントが『純粋理性批判』でしてみせた有名な、第二のアンチノミーを思い出すことができる。

正命題

世界においては、合成された実態はすべて単純な部分からなっている。また世界には単純なものか、さもなければ単純なものから成る合成物しか実在しない。

反対命題

世界におけるいかなる部分も単純な部分から成るものではない、また世界には、およそ単純なものはまったく実在しない。

ここで、世界は分割不可能な、単純な部分から成る合成物だと主張する正命題を個人(individual)の私性、反対に、世界にはいかなる単純な部分も存在せず、すべては分割し得ると主張する反対命題を分人(dividual)の私性として、先のアンチノミーと重ね合わせることは出来ないだろうか。もし、分人と個人という二つの私性が、真にアンチノミーを構成しているのならば、カントに倣って、あるいはヴィトゲンシュタイン風に「語りえぬものについては沈黙」しなければならないだろう。

しかし、早々ここで沈黙する必要はないということを、前述の矛盾を引き継ぎながら、いくつかの所見と共に、ここにあくまでも素描として記し残しておきたい。

「わたし」から「私」への移行

Individualに「個人」という訳語が福沢諭吉によって与えられ、時を同じくして、私、あるいは近代的自我と呼ばれるものが出現した、ということに(教科書的には)なっている。現在の私たちが持っている自己意識としての私性は、近代以前にも—いうまでもなく—存在するだろう。近代になってはじめて、人間は「自分」について悩み始めたわけではない。にもかかわらず、私≒個人≒近代的自我というあり方を、明治の文明開花や近代文学の生成と共に論じるのは、—これまた教科書的には—いわゆる「私」が、ある種の歴史性を身に帯びていることに起因している。

そうであるならば、近代以前からあった(便宜的に平仮名の)「わたし」と、近代以降の「私」を分け隔てているものは何か、いかにしてその移行がなされるのか、ということを—直感的に—理解しなければならない。

状態化した「居心地悪さ」

“Who’s there?(誰か?そこにいるのは)”という疑問詞から幕を開けるシェークスピア『ハムレット』の主人公ハムレットは、時として近代的自我の起源として文学史に位置付けられることがある。いかにしてハムレットは「私」のはじまりとしてみなされ得るか。

1985年1月から1986年12月にかけて朝日新聞に連載された画期的な論壇時評『白いお城と花咲く野原』のなかで、筆者の見田宗介は、高橋康也の「ハムレット的身体」(季刊 へるめす No.4 1985年)に言及しながら、近代的自我の性格について、興味深い洞察を引き出している。

文学にあらわれた「最初の近代人」といわれることもあるハムレットは、亡霊の場や、共同体を身体とみる感覚にも示されるように、前近代の身体感覚をまず生きていたはずである。けれども第一幕二場、新国王の結婚・即位発表の場に初めて登場するこの王子は、母を奪い父をおそって即位した新国王、いまはその妃である母、そして廷臣たちという複雑な〈関係の磁場〉で、交錯する視線にさらされる自己の身体のよそよそしさと、誰にも言うわけにはいかない「内面の真実」という、デカルト的な心身の分離を強いられる。…

ハムレットが主体として身体を再び獲得することができたのは、ハムレットの身体疎外が、デカルトのように原理的なものではなく、状況的な居心地悪さによるものでしかなかったからだということもできる。けれどもこのように、〈関係の交錯〉の強いる居心地悪さが、原理として一般化した状況こそが〈近代社会〉ではなかっただろうか。近代的自我とは、このような「居心地悪さ」の中で、身体がみずからの「内部」に向かって析出する幻影であるのかもしれない。

『ハムレット』においてハムレットは、複雑な〈関係の磁場〉によって分人化し複数化され、にもかかわらずどの自分(=どの分人)も「本当の自分」であるということに引き裂かれ狂気する。ハムレットは徹底的に分人であると言わなければならない。現代において、分人主義が「私」を相対化し、「単一の個人」から「複数の私としての個人」への移行をポジティブに主張する一方で、ハムレットにとって複数の自己は強いられた「居心地悪さ」であり、それはむしろ「私」という幻影が析出されるための必要条件である。

先験的な分人性

近代という世界にあって、私たちはこの世に生を受けた瞬間から最後の時まで、同時的に複数の存在であることを免れない。子供としての私、日本人としての私、納税者としての私、生徒としての私、親としての私、患者としての私、犯罪者としての私、労働者としての私…Xとしての私。

廣松渉曰く、現象は必ず「なにか以上の或るものとして」現れる(『世界の共同主観的存在構造』岩波文庫)。たとえば今手にしている黒い石板は、「スマホとして」意識される。仮にスマホを知らない江戸時代の町人がそれをみたとしたらどうなるか。それでも「黒くて細長い板として」立ち現れるだろう。私に対して世界は「意味」を帯びることを免れない。対象の二四肢的分岐と同じように、それを知覚する主体も「わたし以上のわたし」として現実を知覚する。たとえば日本語話者として。先の議論に引きつければ「わたし」は「わたし以上の」「複数の本当の自分」として、主体もまた二肢に分岐する。

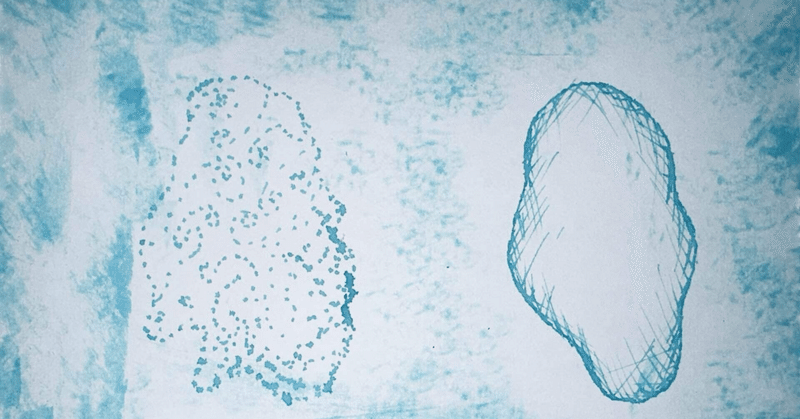

冒頭の問いに立ち返れば、私たちは「自分」というものが、それ以上分割し得ない最小単位としての「個人=individual」であることを感受する一方で、同時に「自分」というものが、幾つもの「Xとしての自分」に分割可能な「分人=dividual」であることを知っている。二種類の私性を並列させてみると、両者は二律背反を構成しているようにも見える。しかし、いくつかの所見を手がかりにしてもう一度再考すれば、個人と分人はパラレルな関係ではない、ということを素描し得る。

分人主義をその図式だけ眺めると、「私」という単数的な存在を「誰かとしての私」という複数の自己に—どれもが本当の自分として—切り分けることが出来る—かのように見える。そしてそれはある意味では真っ当な事実である。しかし、ハムレットが如何にして「近代的自我」の起源となり得たか、という考察のなかでもみてきたように—或いは認識の基礎的な「として」構造が示すように—複数の、分裂した、バラバラの「Xとしての私」は、「私」に対して順序的に先立っている。むしろ、複数の「Xとしての私」というバラバラの分裂した状態は「私=近代的自我」の、結果ではなく、生成のための培地である。そのような培地のもとでしか、「私」を捏ち上げることはできないのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?