放射線治療技術学11/27(日)

問1

ある治療判定の結果が以下の場合、奏効率は何%か。

CR(完全寛解) 20例

PR(部分奏効) 60例

SD(変化なし) 80例

PD(進行) 40例

1、5%

2、10%

3、20%

4、40%

5、80%

解答:4

問2

標準計測法12で用いられる線質指標はどれか。2つ選べ。

解答:4、5

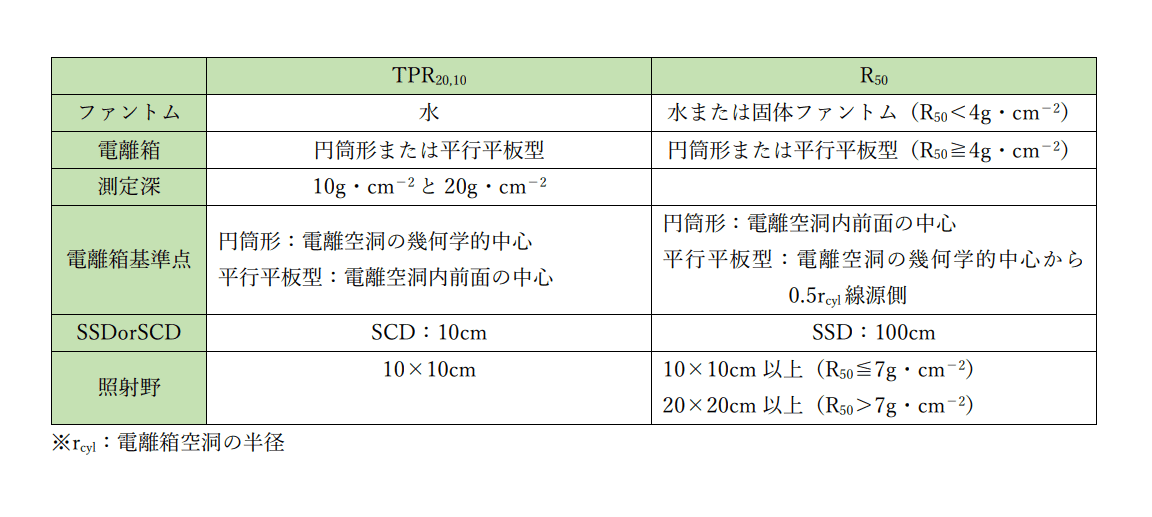

線質指標

X線:TPR₂₀,₁₀(組織ファントム線量比)

電子線:R₅₀(線量半価深)

暗記用にご利用ください。

kQ,Q₀(線質変換係数)

電離箱線量計の校正に用いる基準線源⁶⁰Coのγ線(Q0)と測定対象とする線質(Q)に対する電離箱線量計の応答の違いを補正する係数

kS(イオン再結合補正係数)

照射により電離空洞内に生じたイオン対が再結合によって失われることに対する補正係数

I₅₀(電離量半価深)

PDI(深部電離量百分率)が50%になる深さで、R₅₀(線量半価深)が求められる。

※PDI(深部電離量百分率)

水中でのビーム軸上における最大電離量に対する任意の深さでの電離量の百分率で、PDD(深部量百分率)が求められる。

TPR₂₀,₁₀

SCD100cm、照射野10cm×10cmで測定深20cmと10cmで測定した水吸収線量の比

R₅₀

PDDが50%になる深さ

問3

骨髄移植前の全身照射(TBI)で誤っているのはどれか。

1、残存腫瘍の死滅と宿主の拒絶反応の抑制が目的である。

2、LD100/60以上の総線量を投与する。

3、分割照射で行う。

4、患者負担軽減のため、高線量率で短時間照射を行う。

5、Long SSD法で実施可能である。

解答:4

選択肢2

・LD50/60

・LD100/60

全身照射(TBI)

全身への放射線照射を行う。

放射線の種類による分類

・X線:骨髄照射

・電子線:全皮膚照射

照射技術による分類

・Long SSD法

・移動寝台法

骨髄照射

目的:白血病細胞の根絶、骨髄移植前の前処置など

適応:白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群など

照射方法

・前後or左右対向2門or4門照射

・体厚補正(ボーラスなど)、肺ブロック、水晶体ブロック、脾臓への追加照射を行う。

・総線量は12Gy/6回/3日が一般的で、分割照射により、総線量増加や間質性肺炎の発症などを軽減する。

・有害事象低減のため、照射間隔は6時間以上あける。

・低線量率(10cGy/min以下)で、1回の照射時間は約30分~1時間

全皮膚照射

目的:菌状息肉症、皮膚T細胞リンパ腫などの治療

照射方法

・全身を均等に照射するため、多方向(通常4~8門)およびあらゆる体位で照射する。

・照射する門数の半数を1日で照射し、残りの半数を翌日に照射する。

・2日間で1.5~2.0Gyで総線量は30~40Gyとする。

・GTVには追加照射を行う。

・治療時間は30分~1時間程度である。

Long SSD法

・SSDを長くとって照射する方法で、SSDを長くとることで、照射野が拡大するため、全身を照射野内に入れることができる。

・ガントリガ0°の場合は、SSDを大きく確保できないため、90°または270°で十分なSSDを確保する。(部屋の大きさによる)

移動寝台法

・寝台を水平に移動させながら照射する方法で、患者が寝台により移動するため、大きな照射野を必要としない。

問4

緊急照射の適応となるのはどれか。

1、食道癌による食道閉塞

2、肺癌による胸水貯留

3、前立腺癌による尿閉

4、癌の腹膜播種による腹水貯留

5、転移性腫瘍による脊髄圧迫

解答:5

緊急照射の適応

・脊髄圧迫

・上大静脈症候群

・呼吸困難(気道閉塞)

問5

リニアックで正しいのはどれか。

1、モニタ線量計は平坦度の監視に関与する。

2、モニタ線量計には温度気圧補正回路が必要である。

3、パルス変調回路ではマグネトロンはスイッチの役割をする。

4、クライストロンは発振管である。

5、導波管内は超真空状態である。

解答:1

選択肢1、2

モニタ線量計

・プリセットした治療予定線量まで達しているかを感知、計測するための線量計で、治療予定線量に達すると照射を停止する。

・主に平行平板型の線量計が用いられ、X線束や電子線束に垂直に位置し、モニタユニット、線量率、左右前後方向の平坦度(フラットネス)の計測も兼ねている。

・故障した場合に備えて同様のモニタ線量計が複数装備され、故障してももう一つの線量計がバックアップとして働く。→バックアップモニタ

選択肢3、4

マイクロ波発振管・増幅管

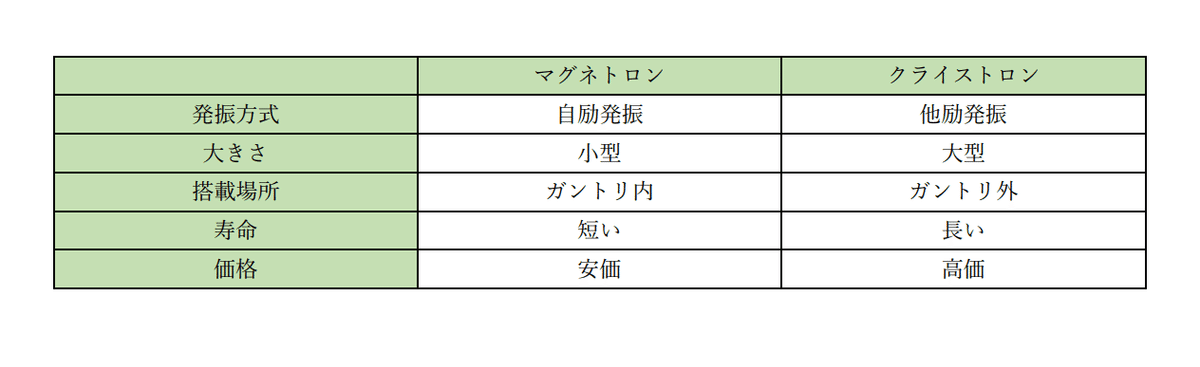

・大出力のマイクロ波(約3000MHz:λ₀=10cm)による高周波電場を発生させる装置で、発生した電場は電子の加速に用いられる。

・自励発振(発振管)のマグネトロンと他励発振(増幅管)のクライストロンがある。

マグネトロン

・小型で安価であるが寿命が短い。

・自励発振(発振管)であるため、マグネトロン自信でマイクロ波を発生させることができ、ガントリ内部に搭載される。

クライストロン

・大型で高価であるが寿命が長く、周波数の安定性も良い。

・他励発振(増幅管)であるため、RFドライバによるマイクロ波の供給が必要で、ガントリ外に搭載される。

マグネトロンとクライストロンまとめ

暗記用にご利用ください。

選択肢5

導波管

・高周波を加速管に送るためのパイプで、放電防止のための不活性ガス(絶縁ガス:N₂ , SF₆)が約2atmで封入されている。

※イオンポンプは加速管で用いられ、加速管内を超真空状態(約10⁻⁶~10⁻⁷ Torr)に保つ。

参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?