落ちこぼれ理学療法士の勉強理論

こんにちは。

今日は

「肩書なし!」

「経歴なし!」

「学歴なし!」

の僕がどのように勉強しているかについてお話させて頂こうと思います。

※これは、あくまでも自分がどのように勉強しているかについてです。

「あなたも同じように勉強すれば良いよ!!」なんて厚かましさはありませんでのご了承くださいm(_ _)m

し~か~し~な~が~ら!

自分にあった勉強方法を見つけることはめちゃくちゃ大事です!

トップランナーではなく、僕のような落ちこぼれ理学療法士が落ちこぼれなりにどのように勉強しているかをさらーっと見て頂ければなと思います。

理学療法士になった僕ですが、非常に悩んでいました。

こんな感じで、この負のループから逃れることができずにいました。

右も左も分からない自分は臨床に出ることがとにかく苦痛でした。

勉強しないといけない!と分かっていても、どうすれば良いのか分からず悶々としていました。

「賢い人は良いよな~」なんて愚痴をこぼしながら。

それでも何とか勉強しないといけないと思った

僕が行きついたのがこれです。

はい。これです。

これは、僕だけでなく誰もが通る道ではないでしょうか?

とにかく、早く不安やストレスから逃れたい僕は、

このスタイルでの勉強方法を選択してしましました…

野球に興味ない方、ごめんなさい。

要は手っ取り早く、解決できる"How to"ばかり勉強しました。

でも、この方法で勉強していくとこのようなことにぶつかりました。

①とにかくいろんな研修会に行きまくる!

→多くのお金と時間を費やすことになる。

→その場では分かった気になるが、院内で伝達したり、後輩に説明しようとしても上手くできない。つまり実は理解できていない。

→講義が臨床に生かせていない。

→先生のように実技が上手くできない。

→職場で実技練習できる仲間がいないので継続できない。

→行っただけで勉強した気になり、満足する。

研修会に参加した直後は「早く臨床にでたい」ってモチベーションが上がりますが、それも2、3日すると元通り。こんな感じで3年目まではいかにもやってる風なオーラを出していましたが、自分ではできていなことに気付いているので結局、辛いままでした。

②とりあえず文献や書籍を読み始めようとする!

→何を読めばいいか分からない。

→臨床に落とし込めない。

→読み切ることができない。

→How toのところばかり読んで臨床に生かそうとするが失敗。

→そもそも何が書いてあるかさっぱり。

研修会に参加するだけでは、意味がないと思い、文献を読んでみたり、書籍を買ってみたりしましたが、結局継続しませんでした。

このようなことにぶつかった結果、、、

・うまくいかないのはアウトプットする機会の差だ!と思い始める。

・研修会にだけは良く行っていたので、上司からは「頑張っているな」と言われ、後輩指導を期待される。

・アウトプットする機会を探していた自分は勉強会を開催しようとする。

・開催したものの、研修会のことをそのまま伝えようとして、結局、後輩は「よくわからんなぁ。でも、あの人はすごいんだろうなぁ」と、うまく伝えられていないだけなのに、すごい人だと勘違いされる。

・結果、「すごい」とか、「頑張っている」と言われるが勉強会に参加する人は減るし、継続が難しくなる。

・アウトプットする機会を失う。

・うちのスタッフは勉強熱心じゃないと他人のせいにする。

こんな感じです、、、。

僕がこれらを通して感じたことは、、、

アウトプットはもちろん、もちろん、もちろん大切です。

これは間違いないです。

でもでも、、

ただアウトプットすれば良いというものではない!

「アウトプットの質を高める必要がある!」

って思ったんです。

それをどうやるか?

最初にお話したこれ。

①とにかくいろんな研修会に行きまくる!

②とりあえず文献や書籍を読み始めようとする!

これはインプットですよね。

このような

インプットの質を高める必要があるかもしれない。

と思った訳です。

そこで僕はインプットの方法を見直しました。

そして、結論から言いますと自分がしている勉強原則はこれです!

僕は主にこの3つの方法を実践しています。

その心を説明していきます。

(1)研修会は一つの分野2つまでに絞る!

たくさんの研修会に行くことは、いろんな先生からの視点を多く聞ける!という面ではメリットはあります。

しかし、軸がないのに視点は生まれないと思います。

優先すべきは自分の軸を作ることです。

最初はいろいろな研修会に行くのは良いと思います。

でも、しっくりくる先生(師匠)が見つかれば、他の先生の研修会はいったん置いておいて、まずはその先生の研修会を中心に通い、知識や技術をたくさん盗みましょう!

その際にはある程度、実技が伴う研修会が良いと思います。

実際にその先生がやっているところを目にして、それでもしっくりくるか確かめましょう!

(2)復習方法はスライドをマネして作る!

研修会に参加するだけでは、ダメだっていうのは皆さんもうご存知の通りだと思います。(僕は良く行っただけで満足しちゃってました、、)

でも、復習も中々続けられない。

そこで僕は復習の方法としては

①power-pointやkeynoteなどのデジタルツールを使ってまとめる!

②研修会でもらった資料と同じように自分でスライドを作ってみる!

この2点を実践しています。

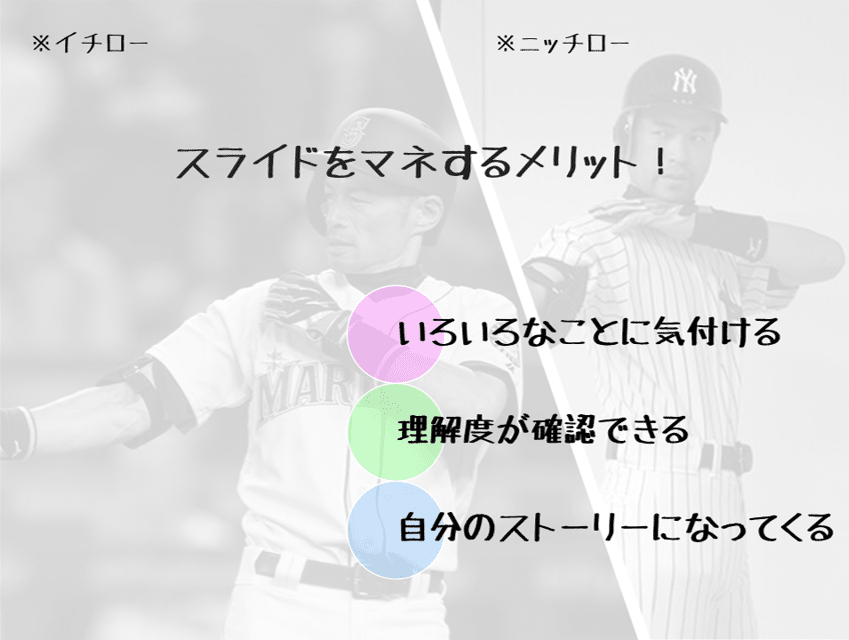

メリットこれです。

・デジタルツールを使うメリット

初めはノートに手書きでまとめていました。

しかし、字も絵も下手な自分には向いていないなと思いました。

また、たとえまとめたとしても見返すことはほぼなかったですし、途中で断念して何度ノートを無駄にしたか、、。

僕くらいの年齢(20代後半ですが、、)は学生時代にノートにまとめるのが当たり前なので、それが普通になってしまっていました、、、

しかし、デジタルツールを使うことでこのようなメリットがあります。

ちなみに手書きだとこれです。

ね?見る気なくすでしょ?(笑)

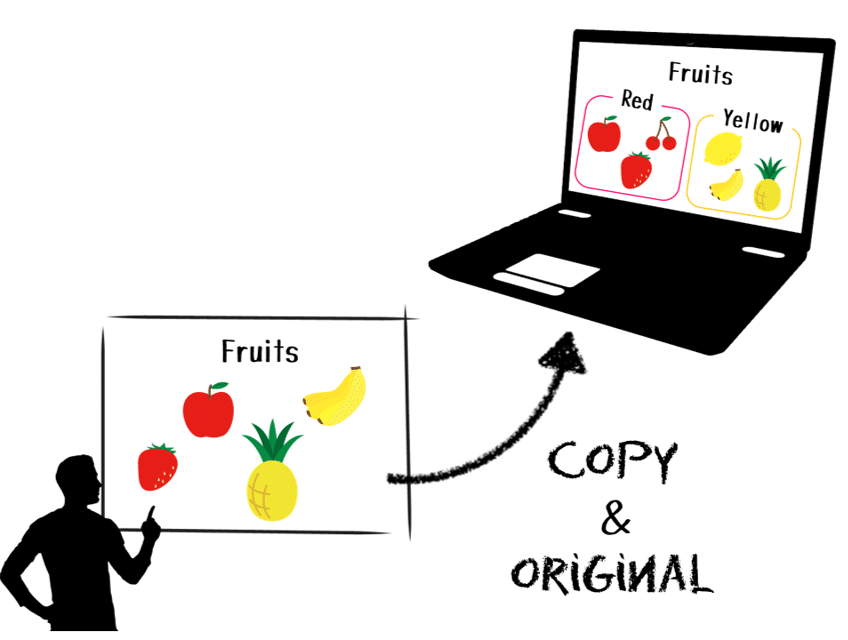

・スライドをマネして作るメリット

先生のマネをして同じようにスライドを作っていくと、

「何でここにこのスライドがあるんだろう?」

「ここのスライドのことを説明するには、こういう事があればより自分は分かりやすい」

「ここは写真を入れた方が見やすいかも」

などなど、いろんなことに気づきます。

キレイにスライドが作れない時や、

作ってみたけど、何でここにこのスライドあるのか分からない時は

理解できていないところの可能性が高いなどの、自分の理解度の確認にもなります。

そうやってまとめていくと

マネをして作っていたものがいつの間にか

自分なりのストーリーをもったスライドになっていきます。

このように

①power-pointやkeynoteなどのデジタルツールを使ってまとめる!

②研修会でもらった資料と同じように自分でスライドを作ってみる!

この2点を意識してスライドを作ると

アウトプットする際に、見やすい資料で自分のストーリーとして、

上手にアウトプットすることができます!

※ちなみにスライドを作っていく時のポイントです。

→言葉の定義を明確にする。

自分が説明できない言葉は絶対に使いません。

使いたいなら、とことん調べます。

→物事の所属を明確にする。

今、話していることがどこの何の話かをしっかり明確にします。

そして、それが分かるように

①○○

②✖✖

③▲▲

などカテゴリーに分けていきます。

(3)文献や書籍は辞書として使う!

よし!勉強しようと思いたった時って、文献や書籍を読むことから始めることって多いと思います。

でも、そう思っても何の文献を読めばいいか分からないし、書籍は最後まで読めず、最初の数ページを読んで終わり、、挙句の果てには難しいところは飛ばして方法論がかいているところばかり読むなんてことありませんか?

情報とは「ここを詳しく書いてないかな~」とか「この情報が欲しい」など、自分が欲しいと思う時に取ろうとするから得られるものだと思っています。

なので、漠然と論文や書籍を一から読み進めるのではなく、

僕は(2)でお話したスライドを作る際に必要な情報を見つける辞書として使っています。

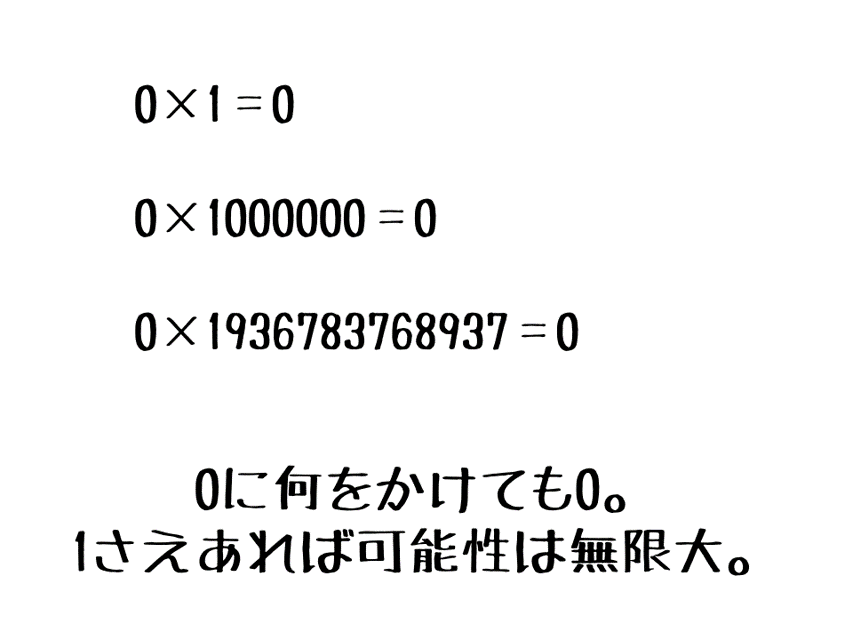

さて、今回お話させて頂いてきたように僕は自分なりに勉強しています。

学歴や、経歴や、肩書きがないからこそ

自分なりに工夫をして、自分なりの勉強方法を確立することが大切であると思っています。

そうすると、純粋に学ぶことが楽しくなり、継続できると思います。

ぜひ、みなさんも自分なりの自己学習のHow toを見つけてみてください!

皆様のご支援が本当に力になります!常に向上心を忘れません!