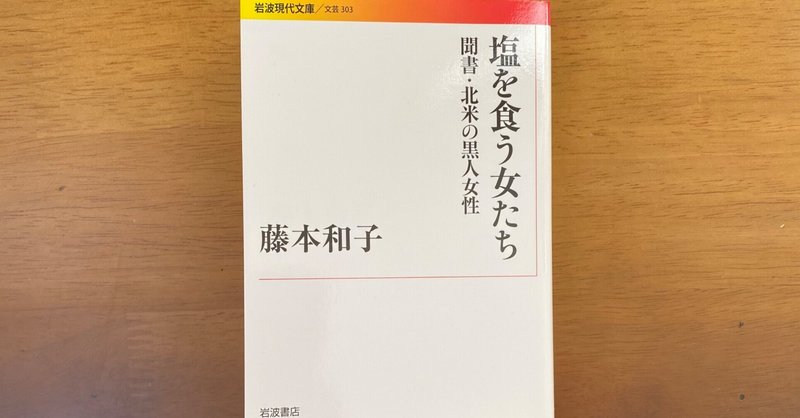

今年初めに読んだ本「塩を食う女たち」

年末年始のお正月休みに読もうと思った本はたくさんあった。家でのんびり読もうと、何冊もうちの本棚に並べていたのに、お正月は全然本が読めなかった。考えてみたら、いつも家族とテレビを見たり、サッカーを見たりしていたから、一人静かに読書する時間はほとんどとれなかった。

それが昨日、お店を開けに来たものの雪まじりの雨で開店休業状態となり、本を読むのにちょうどいい時間ができた。が、すぐに読みたいと思っていた本は家にあり、積読状態になっていた本の中から、ふと、この本を選んでひらいてみた。

この本は、韓国語の翻訳を習っている先生の紹介で、本屋さんや韓国語の翻訳をされている方などのTwitterでたびたび名前が挙がっており、読みたいと思って買っておいた本だった。だいたい読みたいな!と思った本は、その場でメモするかチェックしてなるべく買ってしまうようにしている。なので、店にはこうして仕入れた積読本がたくさんある。

そんな本たちとこうした、ふとした瞬間に目が合って、読み始めると、たいてい止まらなくなる。今回も、それだった。

最初に目が合ってページをめくる手が止まらなくなったのは

「わたしたちがこの狂気をいきのびることができたわけは、わたしたちにはアメリカ社会の主流的な欲求とは異なるべつの何かがあったからだと思う。」という最初の一文からだった。

この一文が目に飛び込んできたのは、コロナ禍で緊急事態宣言が発令され、人々が右往左往する中、感染者が連日2,000人を超え、医療崩壊だの、オリンピックはなんとしてもやるだの、イギリスの変異種の感染力がすさまじいだのと言うニュースが飛び交っている中のことだ。

果たして生き延びることができるのだろうかと、毎日そう思う日々の中に飛び込んできたのだった。

これは40人以上の北米の黒人女性を訪ねて聞いたことをまとめた本だ。1982年に晶文社から出版されたというから、もう40年近く前の本なのだけれど、伝わってくるものは生きていて、私の中にひろがった。本を読みながら、私は韓国にいる姑を思い出した。去年読んだ「海女たち」が重なった。

そして、「閉じ込められたくない、という気持を抱いてわたしは暮らしてきたと思う。永遠に傷つくことのないかに見えるにほん的な共同体意識や、図式に変身しがちな思想の数々に閉じこめられたくないと。意識を繰り返し脱皮し、広々と視野を開いて、生の実質をつかみたいのだと感じてきた。」という藤本さんのあとがきに、ほんの少しだけ自分が重なった。

わたしが韓国で暮らしている時、姑はいつも心を開いていろんな話をしてくれた。韓国語がそれほどうまくない私が聞きとれているかどうかを気にすることもなく、今までの来し方を嘆いたり、それでもよくやったと笑ったり。一緒に暮らしていたので、電話で大声でわたしの悪口を行っているのも聞こえたりして(笑)

この人にはなにか明るい底力のようなものがあるな。食べ物がおいしいのと何か関係があるのかな。と思いながら、いつも耳をすましていろんな話を聞いていたように思う。

それと同じものをこの本にも感じた。「海女たち」にも。

この本で著者の藤本和子さんがしていたのは「耳をすます」ことだった。「インタビュー」「聞く」とはまた違う「耳をすます」こと。

この本の中に、姑が生きていて、一緒に暮らした私も生きている。そして姑を介して「海女たち」もこの本とつながっている。

あとがきで藤本さんはこう書いている。

このように、この聞書を記したわたしという者は、他者の理解ということを過程として考えているようだ。自らを生み出すためのプロセスの一側面であると。無色透明のわたしが耳を傾けるのではなく、自分は誰なのか、と問い続けながら、わたしをつくってきた私的な体験や、歴史の背景や、にほん人としての意識の質を問い続けながら、同時に相手のことばを、相手の、独自の体験と歴史を精神世界の脈絡の中でとらえ、わかろうとつとめることだ。一方的にアメリカのことや黒人女性のことを報告し、こちらの知識を増やせばいい、あるいは自己の成長のために利用すればいい、というものではない。拮抗する磁場はどこか、共有する磁場はどこか。ただ身をすりよせて行くことでもなく、ただ客観視する(純粋に客観視することなど、ありえないことだが)ことでもなく、わたしの思想の欠落部分を指示してくれるものを知るようにすることでなければならない。

私が姑たちと一緒に暮らしていた時、そんな風に思いながら耳をすましていたら、いろいろな物事の捉え方がずいぶん違ったように思う。あの時は日本との違いに不満ばかりで、目の前のことでいっぱいいっぱいだった。

塩食う女たちというタイトルは本の中にも出てくる「塩喰う者たち」という長編から来ているという。

「塩喰う者たちとは、塩にたとえられるべき辛苦を経験する者たちのことであると同時に、塩を食べて傷を癒す者たちでもある。蛇の毒は塩を食って中和する。

〈中略〉

このように、「塩」には重層的な意味が重ねられているが、塩を喰らう者たちは生きのびること、再生することを願う者たちであるし、体内にあって多すぎても少なすぎても逆効果になる「塩」という基本的な生の要素を分かち合う者たちでもある。」本文より

アメリカ社会の主流的な欲求とは異なるべつの何か、とはいったい何なのか。

それはこれだ!と一言では言えない。それさえできれば、生き延びられるわけでもない。ただ、確実にそれはあって、わかる人にはわかるし、伝わっていくものなのだと。自分で握りつぶさないようにすれば、ずっとつながっていくものなのだと、そのかけらを自分の体験から、身近な人の話、ものがたりから、さまざまに受け取っているのだと思う。

ふと、去年見た「椿の花咲く頃」を思い出す。カメリアというお店を開き、女手一つで子どもを育てているドンベクに、優秀な弁護士として家族の生計を担っているジャヨンが言う。

「あなたの中には花畑があるのね。…私にはない。」と。その後ジャヨンにも花畑が見つかったと思うのだけど(なかったんじゃなくて、見つけられなかっただけだったと思う)

外側はどんなに嵐が吹いて、容赦なく雨風に叩きつけられても、しっかり咲いている花畑。

私の中にもあるし、人々の中に必ずあるそれが、彼女たちの言葉を耳をすまして聞いて、それを書いてくれたこの本の中にも見え隠れしているように思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?