音程に強くなる!② 【完全系、長短系】

先週の続きで「音程」がテーマです。

今日は完全系、長短系、と、幹音同士の音程についての復習を中心にまとめてみます!

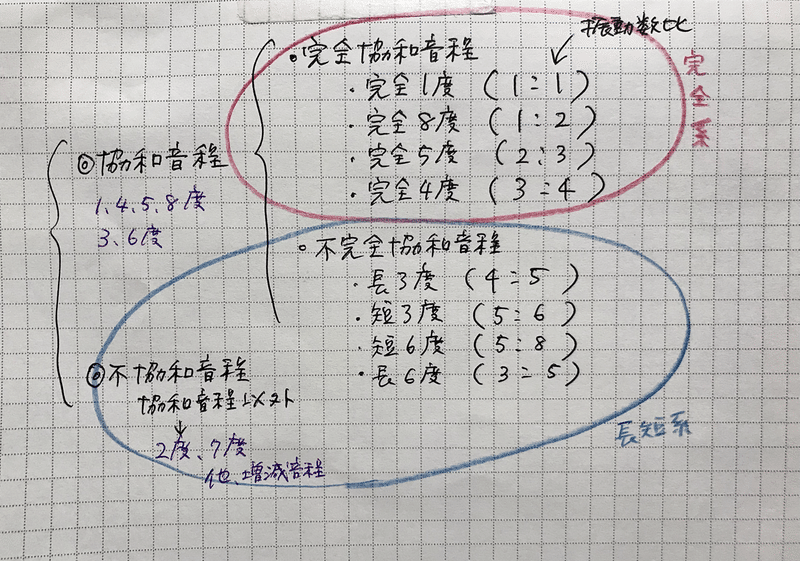

完全系、長短系

前回の記事で度数の数え方を解説しましたが、

それぞれの度数は、必ず「完全系」と「長短系」に分けられます。

以下は丸暗記です。

完全系:1、4、5、8度

長短系:2、3、6、7度

呼び方例)完全4度、短2度、長7度など

※複音程(9度以上)の場合は、1オクターブと単音程(8度以下)と直して考える。例)10度→1オクターブと3度→3度が長短系なので10度は長短系。

これが基本となって、細かい幅の広狭により長短や、増減が付いたりしていくわけですが(それについては後ほど。)

だいたい、なんで「完全」と「長短」に分かれているのでしょう?

この2種の音程の違いは??

これは、「協和音程」の仕分けと関係しています。

振動数比のシンプルな音程ほど調和するので、まず1度と8度、それから5度と4度も良く調和します。この4種を「完全協和音程」と呼び、「完全系」の音程としています。

「振動数比がシンプル」…ここでピンと来た人もいたかもしれません。

昨年末に書いた倍音の記事をもう一度見てみましょう。

→https://note.com/rie_matsui/n/necc6d18a351f

第4倍音まででこの完全系の音程4種が出てきます。

やはり、ここでも自然の中にある音の中から原理ができていることが垣間見られてとても楽しいです(私だけかも)

あとは、3度と6度は「不完全協和音程」、

2度と7度は「不協和音程」となっていますが、これらは長音程、短音程で表します。

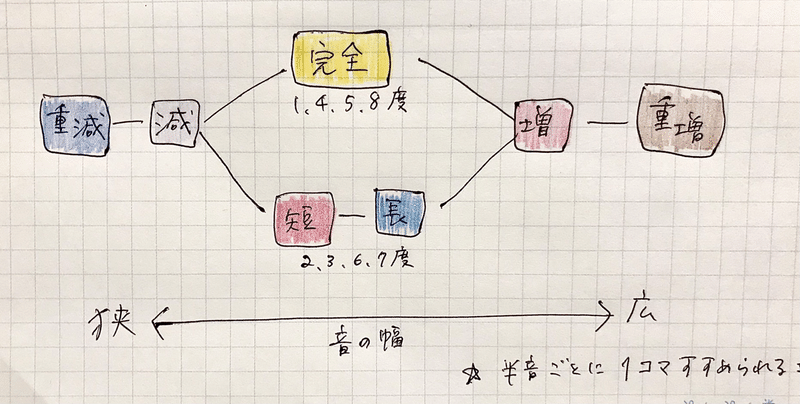

どちらの音程も、半音ごとの幅の変化で呼び名が変わります。

よくある図ですが↑

半音1つ分広くなったら、右に1つ進み、

半音1つ分狭くなったら、左に1つ進んだところの名前を度数の前に付けて呼びます。

例えば、

完全5度の音程が半音1つ分広くなったら、「完全」から右に一つ進んで「増5度」

短6度の音程が半音2つ分狭くなったら、

「短」から左に二つ進んで「重減6度」

となります。

♪♪やってみよう①♪♪

次の音程を答えなさい。

(解答は記事の最後に!)

懐かしかったですか?笑

ここで大事なのは、♯や♭がつくと2音の幅が広くなるのか、狭くなるのか、というイメージを持つことに慣れることです。

私はピアノを習ってきたので、鍵盤をイメージして広狭を理解していますが、人によってはもっと水面が上がるとか深くなるとか(抽象的過ぎ?)イメージしやすいことがあると思うので、たくさん問題を解きながら幅の広さの変化を自分なりに体感、体得していってくださいね。

幹音同士の音程

幹音(♯や♭の付かない音。鍵盤では白鍵)同士の音程、

これが覚えられないと、次の音階に進んでいけないので、絶対覚えなくてはなりません。

この記事を読んでいる方は、もうこの勉強をした方だと思いますが、大事なところなので復習しておきましょう。

私は先に書いたように鍵盤のイメージで把握しているので、鍵盤を使った覚え方も紹介しておきます。

(他にもっといい覚え方があったら教えてください!!)

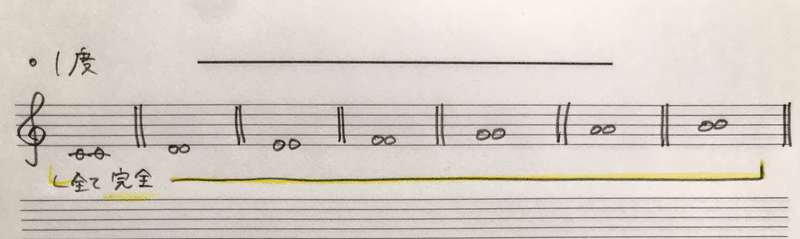

【1度】完全1度

どの音同士でも「完全1度」しかありません。

簡単です。

注意するべきは、♯や♭が付いた場合に音の幅が広くなることはあっても、これ以上狭くなることはないので、「減1度」というのは存在しないことです。先ほどの図で言えば、右に進むしかありません。

【2度】短2度 or 長2度

いわゆる半音というのが短2度で

全音が長2度ですね。

鍵盤で考えれば、

黒鍵を挟むか、挟まないか、の違いがあります。

この黒鍵に注目して、以下の音程は考察してみます。

【3度】短3度 or 長3度

3度は、音階でもその後の和音でもたくさん使うので、この長短の仕分けはかなり重要です。

先ほどチラッと出てきた黒鍵の数に注目してみましょう。

例えば、レーファの間には黒鍵が1つ

ソーシの間には黒鍵が2つ

あります。

長、短は、半音の数の違いですが、

視覚的に鍵盤の黒鍵の数の違いで覚えるのはわかりやすい方法の一つだと思います。

よって、まとめると

短3度→黒鍵1つ

長3度→黒鍵2つ

間に挟まれています!

また、

短3度は短音階の第1ー3音

長3度は長音階の第1ー3音

でもあります。これも大事なことなので、音階がテーマの時にまた詳しく説明することとします。

【4度】完全4度 or 増4度

ファーシ以外は全部完全4度なので、覚えやすい。

間にある黒鍵の数は、

完全4度→黒鍵2つ

増4度→黒鍵3つ

です。

【5度】完全5度 or 減5度

これも簡単。シーファ以外は全部完全5度です。

完全5度→黒鍵3つ

減5度→黒鍵2つ

よく見ると4度と似ている…

ファーシ、が シーファ

増が減

黒鍵の数も逆…

ちょうど鏡のようになっています。

このように鏡のように対になる音程を転回音程と言います。

ここでは長くなるので省略しますが、

以下の6度は3度と、

7度は2度と、

8度は1度と対になっているので見比べておいてくださいね。

【6度】短6度 or 長6度

さっき出てきた転回音程を使って、

3度の逆だ!と覚えてしまっても良いです。

(ちなみに私は5度以上は全て転回させて考えています)

でも一応黒鍵の数も確認しておきます。

短6度→黒鍵3つ

長6度→黒鍵4つ

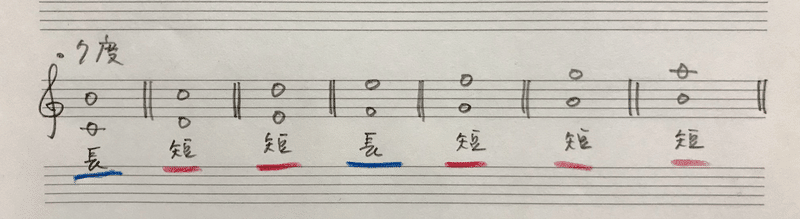

【7度】短7度 or 長7度

これも、2度の鏡像になりますが、

黒鍵の数は、

短7度→黒鍵4つ

長7度→黒鍵5つ

【8度】完全8度

全て「完全8度」です。

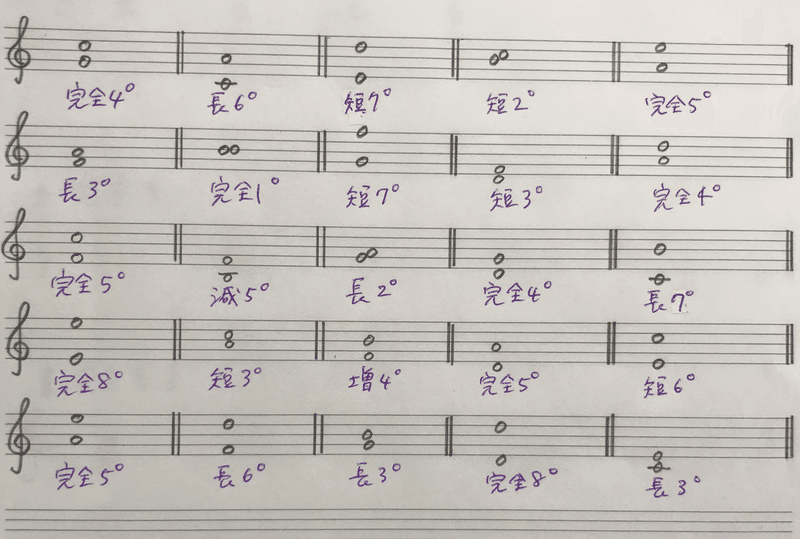

♪♪やってみよう②♪♪

(1)次の音程を答えなさい。

これは、前回の記事で音名読みと素読み(度数を数字のみ)をした課題です。今度は完全、長短、増減も付けて答えてみましょう。

もちろん、紙に書いて答えてもいいのですが、できる人は口頭でどんどん答えてしまいましょう。

(解答は記事の最後!)

(2)上の譜面の好きなところに♯や♭をつけて、音程を答えてみましょう。

次回は「音程」のまとめとして、ソルフェージュでの観点からの音程、またその練習の仕方などをご紹介、の予定です。

ではまた来週!

♪♪やってみよう①♪♪ 解答

①(1)増4度 (2)減4度 (3)増4度 (4)重減4度

②(1)短3度 (2)短3度 (3)長3度 (4)増3度

♪♪やってみよう②♪♪ 解答

(1)

質問、感想、ご意見、こんなこと取り上げてほしい!などのリクエストありましたらお気軽にコメントください。

なお、ある程度の知識がある方に向けて書いていますので、これじゃついていけない、という方は、ぜひ個別レッスンに!その人にあったレベルで解説します。(対面、オンラインどちらもあり)

レッスンご希望の方はrie3_e_mail@nethome.ne.jpまで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?