音階に強くなる!② 【短音階】

先週の続きで音階です。今日は短音階について。特に長音階と比較しながら検証していきます。

短音階については以前の記事でも触れたことがありますが、ここではもう少し深くじっくり見ていきたいと思います。

自然長音階と自然短音階

前回も出てきましたが、教会旋法での「エオリア旋法」が残り、現在の短音階として使われています。

(教会旋法についてはこちらの記事にチラッと⇒https://note.com/rie_matsui/n/nbb7fb9685ae3)

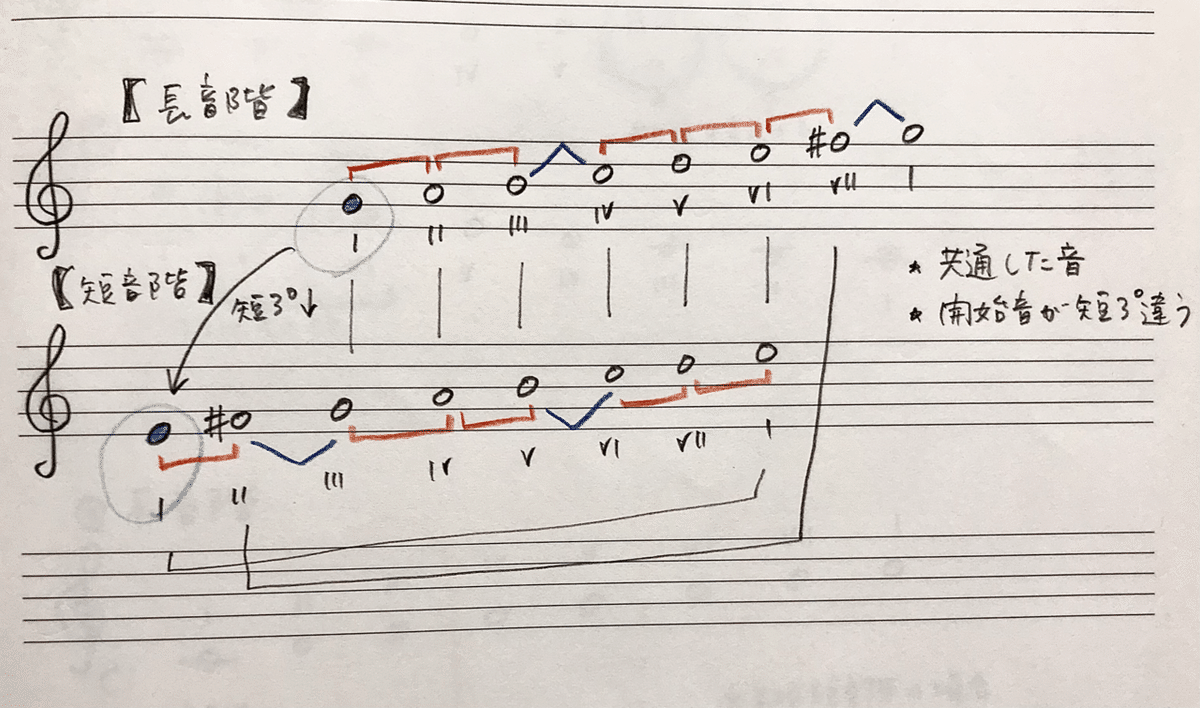

エオリア旋法は「ラ」の音から幹音(鍵盤の白鍵の音)のみで並べた音列(または、その音程と同じ音列)です。これを現在では「自然短音階」と呼んでいます。後の長音階となるイオニア旋法(「ド」から幹音のみの音列)と比べてみましょう。

両方幹音のみなので同じ音を使っていますが、開始音が違うので、音程の並び順も変わってきます。

長音階は、第3音ー第4音(ⅲ-ⅳ)、第7音ー主音(ⅶ-ⅰ)が短2度でしたが、

自然短音階(エオリア旋法)では、

第2音ー第3音(ⅱ-ⅲ)、第5音ー第6音(ⅴ-ⅵ)が短2度になります。

そして、もう一つ重要なのは、

共通した音を使っているこの2つの音列は、

開始音が短3度離れているということです。

他の開始音からでも見てみましょう。

例えばソから長音階(ⅲ-ⅳとⅶ-ⅰを短2度に)

同じ音で、自然短音階(ⅱ-ⅲとⅴ-ⅵを短2度に)で作るとやっぱり開始音は長音階の短3度下になります。

これは以前、調判定の記事の時に出てきた平行調の関係です。

C durとa moll、G durとe mollなど、

共通した音階構成音の長音階と短音階を使う調は、調号一緒で短3度離れている、というものでしたね!

同じ音を使っているのに、どこから切り取って使うかによって全く印象が変わる平行調の音階…

すごく不思議でとても面白いと思うのですが!!(私だけ?)

※なお、ずっと「長音階」と呼んでいる音階ですが、自然短音階のように「自然長音階」と呼ぶ場合もあります。というのも、「和声長音階」というのがあるので区別して呼ぶのには良いのですが、あんまり「自然長音階」と使っている人を見たことがありません。「長音階」と言われたら、「自然」が付かなくても「長、長、短、長、長、長、短」の音階です。

和声短音階と旋律短音階

これについても、調判定の記事の時に登場しました。

(短音階の種類と解説が途中に出てきます

⇒https://note.com/rie_matsui/n/nfca8a80f7f6b?magazine_key=m103b538274e0)

なので、この2種については今回はさらっと復習するにとどめたいと思います。

和声短音階は、第7音が半音上がり、

旋律短音階は、上行の場合だけ第6音と第7音が半音上がる。

旋律~の方は第6音も上げることで増2度が回避されるので滑らかでよろしい、という話でした。

機能和声で書かれる時には、導音があると都合が良いため、(※注)

曲中でよく使われるのは、この「和声短音階」と「旋律短音階」の2種。

そこで、調判定の際には、調号を見ることと、ずっと付いている臨時記号がある場合は短調の第7音ではないか疑うこと、また上行音型だったら第6音も一緒に半音上がっていないか確認する、というのが上にリンクを貼った記事でした。

短音階の種類を知っていることが大事、というよりは、短調の場合は変化する音があるので、それを見つけることで調判定の時の手がかりになること、また自分で何か曲を作る際に役立つ、といったところでしょうか。

※注:導音は、主音の短2度下が条件のため、自然短音階の第7音は導音とは言えない。半音上げられて「導音」になります。

長音階と短音階の違い

長音階と短音階の音程を比べてみましょう。

今度は開始音を同じにしてみます。

こうやってみると、

長音階と短音階は第3音がまず違う(短音階の方が半音↓)

和声短音階の場合は第6音も違う、というのがわかります。

これも、以前「近親調」の記事の時に取り上げました。

⇒https://note.com/rie_matsui/n/n9da00e3c1017?magazine_key=m103b538274e0

このような、主音が同じで、第3音(場合によっては第6音も)の違う音階を使っている長短調の関係を、同主調といいました。ね!

主音からの音程間隔を見てみると、

このように短音階の主音ー第3音と、主音ー第6音(和声短音階の場合)だけが短音程になります。

この主音との距離は、音大受験の問題などで、例えば、「Desを第6音とする和声短音階を書きなさい」とか「a mollの導音の完全4度下の音を音階の第3音とする長調の下属調を答えなさい」とか!(目が回りそう!)そういう問題を解くときに覚えておくととても役に立ちます。

そのほかに、

「長3度」というのは、長調の主音ー第3音間の音程

「短3度」は短調の主音ー第3音間の音程

ということを覚えておくと、3度の長短の区別がとても簡単にできます。

さぁ、

次回は残りの音階の解説と、それらを使って応用、の予定です!

質問、感想、ご意見、こんなこと取り上げてほしい!などのリクエストありましたらお気軽にコメントください。

なお、ある程度の知識がある方に向けて書いていますので、これじゃついていけない、という方は、ぜひ個別レッスンに!その人にあったレベルで解説します。(対面、オンラインどちらもあり)

レッスンご希望の方はrie3_e_mail@nethome.ne.jpまで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?