東京でシク教徒になってみた!

皆さんは「インド人」と聞いてどんな人を想像しますか?

もしインド人の絵を描いてみて、と言われたら?

多くの人は頭にターバンを巻いた男性を思い浮かべるでしょう。それがシク教徒です。

インド人の象徴のように思われているターバンですが、実際にはインド国民の1.7%に過ぎないシク教徒しか、かぶりません。

2018年の夏、私は茗荷谷にあるグルドワラ(シク教寺院)を訪問しました。

海外旅行ができない今、懐かしさとともに、当時書いたレポートをお届けします。

【 シク教とは? 】

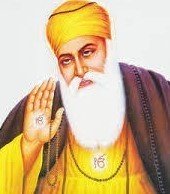

シク教(シーク教/スィク教)は、ちょうどムガル帝国が建国されたころに、パンジャーブ地方でナーナク(1469~1538)(↓肖像)が開いた一神教です。

ヒンドゥー教のバクティ信仰(神への絶対帰依)と、イスラム教のスーフィズム(神との合一を求める神秘主義)を融合したような宗教で、カーストや女性蔑視を否定し、輪廻を信じ、人類はみな平等と考え、聖職者はいません。

シクとは「弟子」の意味。それに対し開祖ナーナクとその後継者を「グル(師)」と呼びます。名前の最後に「シング(シン)(獅子、の意)」がつく男性、「コウル(姫、の意)」がつく女性はシク教徒。つまりインド人に名前を聞くだけで、シク教かどうかわかるのです。

そういえば昔、タイガージェット・シンというプロレスラーがいましたよね。彼もシク教徒だったのです。

また男女問わず、右手に鉄の腕輪をはめているのもシク教徒のあかしです。

【 神秘的なキールタンの響き】

日本に2つしかないシク教寺院のうちの1つが茗荷谷駅の近くにあります。2018年のある日曜、そこを訪問しました。

手足を洗い清め、頭をスカーフでおおって礼拝所に入ると、信者の皆さんが「キールタン(賛歌)」を歌っていました。これはナーナクが書いた詩にメロディーをつけたもの。

伴奏に合わせて、パンジャービー語で歌われるキールタンの大合唱を聞いていると、意味が分からなくても、人々の宗教的な高揚感に圧倒されます。

↑歌いながら伴奏を弾く人たち。

左は箱型の手動オルガン(ハーモニウム)。右は小太鼓のタブラ。

偶像崇拝はしないので祭壇に神やグルの像はなく、ただ分厚い聖典が置かれています。この聖典は擬人化されていて、第11代目のグルとして崇拝されています。

入ったらまず祭壇に向かい、ひざまずいてお辞儀をし、お布施をします。礼拝中は男女別々に座ります。

↑ピンクの布で覆われた聖典。

スクリーンには、キールタンの歌詞が英訳とともに映し出される。

【ランガルでシク教徒と仲良くなろう】

礼拝が終わると、みんなが一列に並んで食事をします。シク教といえば、この「ランガル(食事)」。

シク教では誰もが寺院を訪れることを歓迎していて、カーストの違い、宗教や民族の違いがあっても、一緒に同じものを食べることで仲良くなれる、と考えています。

私も信者さんに混じってランガルをいただきました。この日のメニューはジャガイモの煮込み、豆カレー、ヨーグルトスープなど。

日本暮らしが長い信者さんばかりなので、みなさん日本語がお上手です。シク教やインドのことを色々おしえてくれます。

↑ランガルの様子。おかわり自由♡

シク教の総本山、パンジャーブ州アムリットサルにある「黄金寺院」(見出しの写真)で行われるランガルは特に有名で、『聖者たちの食卓』というドキュメンタリー映画にもなりました。

毎日10万人分もの食事が、たった300人のボランティアによって準備される様子が描かれています。いわば世界最大の無料食堂。

いつかまた海外にいけるようになったら、ぜひ行ってみたいと思っています。

↓こちらから『聖者たちの食卓』の予告編が見られます。

https://www.youtube.com/watch?v=NAsa5gzQROM

いただいたサポートはうちの中や外にいるネコさまたちへの奉仕活動に使わせていただきます。