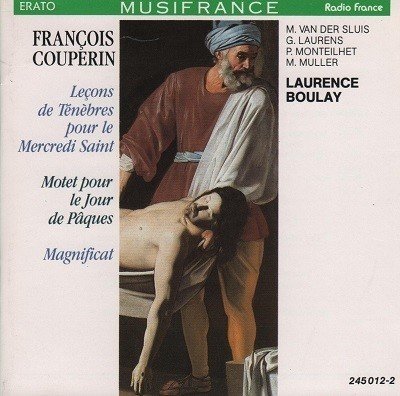

(1990年3月) 初めて聴いたとき驚いた(2)

この1枚によって、わたしコレクターへの道を歩むことに。

F・クープラン≪ルソン・ド・テネブル≫解説

---ロランス・ブレの2度目の録音(1988年3月)に付された---

「ルソン・ド・テネブル」というローマ・カトリック教会の聖務用語が、それだけで、≪エレミアの哀歌≫による声楽曲名として音楽愛好家に親しまれているのは、Fr・クープランが残した傑作、この≪聖水曜日のための3曲のルソン・ド・テネブル≫に負うところが大きい。しばしばバロック期最高の声楽曲と謳われるこの曲は、今日、聖水曜日用のみが我々に残されているのだが、クープランはその当時の慣例に従って、「聖なる3日間」のための合計9曲の≪ルソン≫を作曲していたらしい。この曲集の序文に作曲者自身が、「私は数年前、聖金曜日のための3曲の≪ルソン・ド・テネブル≫をL女子修道院のために書いたが、それがたいへん喜ばれた。そこで、聖水曜日と聖木曜日のためにも作曲することにした。しかし、今ここに出版するのは聖水曜日のための3曲のみである。四旬節までに(すでに公表済みの聖金曜日の分を含めて)ほかの6曲を製版する充分な時間がなかったので」と言っているからである。あまりにも秀逸なこの3曲であるから、姿を見せない残りの6曲への我々の憧憬の念もひとしおなのだ。

ところで、この序文には「聖なる3日間」の設定、曲名、曲の数、教会でなく「女子修道院のために」書くなど、疑問をさそう点があるので、先にこれを解明しておこう。

ローマ・カトリック教会の聖務日課には、夜中から早朝にかけて行われる朝課があるが、復活節に先立つ「聖なる3日間(聖木、金、土曜日)」の朝課は、ラテン語で「テネブレ(暗闇の朝課)」と呼ばれる特別に複雑で長いものであった。そして、そこでの朗読を「暗闇の朝課での朗読(テネブレの朗読、フランス語でルソン・ド・テネブル)」と呼んだのである。この朝課はルイ14世の時代には、すでに前日の夕べに行うのが習慣になっていた。クープランが序文の中で「第1日目」を「聖水曜日」と呼んでいるのはそのためであった。

さて、一回の「暗闇の朝課」は、第一から第三の3つの宵課で構成され、各々の宵課は3つの≪詩編≫と3つの「朗読」から成る。「第一の宵課」の「朗読」では、「応唱」を伴いながら旧約聖書の≪哀歌≫からの抜粋が朗読された。≪哀歌≫は紀元前586年のエルサレムの陥落を嘆き、その復活への悲願をこめて詠まれたものであるから、これをキリストの最後の晩餐、受難、そして埋葬の記念日に、喪の歌として使うようにしたのである。

そもそも≪哀歌≫が「暗闇の朝課」に加えられるようになったのは、8世紀頃からといわれている。15世紀中葉からは、この≪哀歌≫を多声様式でモテト風に作曲することが流行している。その間、トリエントの公会議(1545~63)で、それまではまちまちであった「暗闇の朝課」で「朗読」される≪哀歌≫の個所が規定され、その「朗読」には、<トーヌス・ラメンタティオーヌム>と名付けられたグレゴリオ聖歌の特別な旋律型の使用が以前よりも厳しく定められた。従って、16世紀中期からの≪哀歌≫は、ローマの<トーヌス>を忠実に展開するモテトの形で発展していった。勿論こうした多声作品は<トーヌス>と共に典礼に使われた。16世紀の大家たちはほとんどこの分野に手をそめ、名作を残している。(例:英、タリス、バード/仏、セルミジ、クレキオン/伊、ラッソー、ジェスアルド、パレストリーナ/西、モラーレス、ビクトリアなど)さらに、16世紀末になると、イタリアにおいて、≪哀歌≫はモノディー様式で、主に独唱のために作曲されるようになった。このモノディー様式の≪哀歌≫は17世紀にフランスに受け継がれ独特な花を咲かせることになる。

≪哀歌≫がフランスで装飾的歌曲として独特な発展をとげることになる理由は、次のように集約されよう。

(1)フランスには、宮廷歌謡と呼ばれる伝統的な芸術歌曲があり、その中でドゥーブルと呼ばれるきわめて技巧的な装飾変奏の技法が培われていた。

(2)フランスの歌唱法もともとイタリアに源を発したものである。それに加えて、イタリア留学を終えたルイ13世お気に入りの声楽家ニェールが、イタリア最新の技法を取り入れた独特のフランス歌唱法によって、1640年以後、作曲家、声楽家に広く影響を与えていた。彼は「音楽を楽しく演奏するには、フランス人の口の中でイタリアの歌を聴かねばならない」と言ったといわれている。

(3)本来「暗闇の朝課の朗読」は、グレゴリオ聖歌か多声音楽によらねばならなかったが、当時のフランスではその規制がなくなった。

(4)フランス17世紀の教会音楽は大モテトの時代だった。しかし男声を持たない女子修道院では、独唱または重唱に通奏低音が付く小モテトが、典礼や修道女の教育用として需要が高かった。

(5)オペラの上演が禁じられる四旬節であるから、この規制が無くなると「暗闇の朝課」での歌唱は、専門の歌手にとっては貴重な仕事の場となり、音楽愛好家には唯一の音楽的娯楽の場として人気を博し、世俗化していった。1656年から64年までのロレが出したニュース・レターは、アンナ・ド・ラ・バールやイリエール・デュピュイなど当代一流の宮廷バレエやオペラの歌手たちが修道院に来て歌い、聴衆を魅了したことを伝えている。ティトン・デュ・ティレもルイ14世自らが王族、高官を引き連れてフィヤン修道院に出向いた様子を記録している。修道院だけが「暗闇の朝課」を聴ける場所だったのである。

このような音楽的情況下にあったフランスで、聖務「ルソン・ド・テネブル」が、そのまま≪哀歌≫を歌詞とする楽曲の別名としてニック・ネームのように使われるようになったのも当然だった。尚、≪哀歌≫の前に、「予言者エレミアの哀歌ここに始まる」の一句が付せられるので、普通≪哀歌≫は≪エレミアの哀歌≫と呼ばれている。従って、今日では便宜上、16世紀までの多声作品を≪エレミアの哀歌≫とし、17、18世紀のフランスの作品を≪ルソン・ド・テネブル≫と呼んでいるようだ。

フランスにおける初期の≪ルソン≫は、上記の(1)(2)に記した能力を持った歌手たちが、<トーヌス>に豊かに装飾を加え、それに自作の通奏低音を付けて演奏していたらしい。演奏者の記録はあっても作曲者名は書かれていないのである。初期の洗練された作例が、17世紀後半の最高の歌手で、14世のシャンブルの楽長にまでなったランベールが残した二組全18曲の≪ルソン≫であろう。そこで彼はエール・ド・クール風の華麗な装飾変奏を丹念に書き残してくれている。しかし、やがて≪ルソン≫はオルガニスト作曲家の仕事になり、その系譜はブジニアック、シャルパンティエ、ドラランド、ベルニエ、そしてクープランと続く。

Fr・クープランの≪ルソン≫について、推定出版年は1713年から16年とされている。歌詞は定型どうり、≪哀歌≫の第1章1~5節を≪第1ルソン≫に、6~9節を≪第2ルソン≫に、10~14節を≪第3ルソン≫に割り当てている。各節の冒頭には、ヘブル語のアルファベットが冠してあり、作曲家たちはこれを華麗なヴォカリーズに仕立て、次の朗唱風な詩節部分と対比させるのが伝統である。クープランの場合は、第1、第2曲でアルファベットの前に短い休止を置きこの効果を一層鮮明にしているが、第3曲では詩節部分の直後にヴォカリーズを続け、それを余韻のように響かせている。また、「予言者エレミアの哀歌ここに始まる」と各≪ルソン≫冒頭のアルファベットを、<トーヌス>の装飾変奏という伝統的な手法で作曲している。詩節の多くの部分は「レシタティフ」と記されているのには惑わされる。その中にも明らかに「エール(アリア)」的な性格が認められるものもあるからである。また各々の≪ルソン≫の末尾には、旧約聖書ホセア書第14章第1節からとった「エルサレムよ、立ち帰れ」が付されている。この終曲は、当時の聴衆にとってもこれが聴きどころの一つであったに違いない。クープランの場合も3曲ともに最も感動的な個所となっている。

この曲にはランベール、シャルパンティエなどの≪ルソン≫の伝統的な記譜法が多く残されているので、当時の歌唱装飾法を知るうえでたいへん啓発的な資料と言える。そもそも声楽家は、ルネサンスの後期から、楽譜に書かれた一つずつの音符を効果的な音型に置き換えて、華々しく変奏を即興することが期待されていた。17世紀に入ると、それは歌詞の意味を強調したり、感情の質をはっきりさせる表出上の手段として、また絵画的、劇的な効果を加えるものとして、整理され成長して行く。発達してきた鍵盤楽器の装飾法の影響もあり、18世紀に向かって音符で書かれた複雑な装飾は、記号に単純化され、主要音符上に付加されるような記譜法になった。そのために演奏にあたって、それわどのように音符化するかという新しい問題が起こってくる。クープランは、彼のクラヴサン奏法では「ポール・ド・ヴォアやクレの小さい音符は和音と同時に弾かれなければいけない」としながら、≪ルソン≫では、実に沢山の音符で書き表された拍の前に出すポール・ド・ヴォアやクレその他の、クラヴサン装飾と対立するような声楽的装飾を示しているのである。この方が旋律線を滑らかにし優雅さをそそるばかりでなく、音楽をより高い力へ集中させて行く力がある。

モテト≪勝てり、よみがえりたもうキリストを≫は、復活節のための喜ばしい作品。イタリア様式による二重唱に続いて、第2第1の順で対照的なソプラノ独唱が復活の感動を述べ、やがて二重唱のアレルヤで終わる。これは最もポピュラーなモテト。≪マニフィカート≫は、祝祭日の第1第2祝日の晩課に演奏された。前者と同じ1700年前後の書法だが、二重唱---第2第1---二重唱---第1第2---二重唱---第1第2---二重唱と拡大され変化に富んでいる。この作品はここで初めて録音されるのではないだろうか。

[演奏について]

≪ルソン≫のレコードはクエノーから始まって、現在まで9種ほど存在する。これらを聴き比べる人は、そこに個人の解釈を越えた演奏様式変遷の歴史を見ることになるだろう。この録音の音楽監督をしているブレ(フランス古楽演奏の泰斗)自身の初期の録音と今回のものとの比較が、それを最も顕著なかたちで示してくれる。そして改めて過去30年間に果たしてきた古楽演奏の意味について感慨を新たにするのである。

M・ヴァン・デル・シュルイスはオランダを代表するソプラノ。レオンハルト、S・クイケンなどに協力した長い実績の上での歌唱力を披露している。メッゾのG・ロランスはトゥールーズ出身、父ジャンも声楽家。現代音楽も含めた幅広いレパートリーをもち、

古楽界でも重鎮。クリスティ、マルゴワールの初期からの協力者。〔1990年1月大橋敏成〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?