音楽の感想 ロマン的な音楽とはなにか考えたのこころダァ

高木早苗氏のリサイタルを聴きました。

プログラムを見て、メシアン、ベートーベン、リストで前半、後半はシューベルトに集中するだろう。

シューベルトの大作、一度も聴ききったことがない難曲、いや睡眠薬でしょうか。

しかもクラシック初心者の知人まで誘ってしまい、なんとも不安が募るばかり。

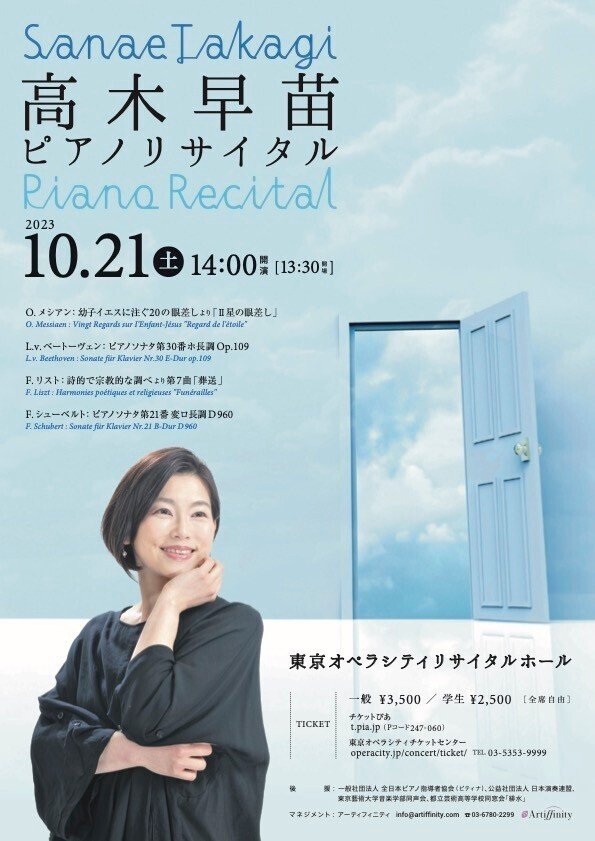

高木早苗(ピアノ) / メシアン:幼子イエスに注ぐ20の眼差しより 「Ⅱ 星の眼差し」 O. Messiaen : Vingt Regards sur I′Enfant-Jésus “Regard de l′étoile” /ベートーヴェン:ピアノソナタ第30番 ホ長調 Op.109 L.v. Beethoven : Sonate für Klavier Nr.30 E-Dur op.109 /リスト:詩的で宗教的な調べより第7曲「葬送」 F. Liszt : Harmonies poétiques et religieuses “Funérailles” /シューベルト:ピアノソナタ第21番 変ロ長調 D 960 F. Schubert : Sonate für Klavier Nr.21 B-Dur D 960

雷鳴のようなメシアンの一撃から。メシアンの宗教的感性とか東洋的アジア的なところは、現代の日本でピアノを聴く者を「転生」させる衝撃です。

そしてベートーベンの優しい歌。「転生したら」ドイツ語で作曲する器楽の感性が少しわかった、という感触。ベートーベンというのはメロディメーカーですよね。そしてツェルニー君が連れてきた天才児リストの葬送、低音が印象的なのでソナタがダイジェストされたような気分に。

2年前のリサイタルの記憶のひとつは鐘の音なのです。「転生したら」教会の鐘の音や祈りが音楽に変わりました。

休憩後のシューベルト。高木氏自身の短い日本語のエッセイ。生きものは最後まで生きようとするものです。ちょっと「夜と夢」のようで、ぼーっとなって「転生したら」、ウイーンの高級マンションの音楽室で行われる少人数の集まりの中に。

シューベルトは歌をたくさん作曲した人なのですが、長大なソナタは息継ぎの場所がわかりにくく酸欠になり、よって眠くなる。しかし、高木氏の「転生」用エッセイが、聴衆としてのわたしと息継ぎを共有化してくれました。この息継ぎの感覚の共有化が、もしかしたら「シューベルティアーデ」なんじゃないかしら、と。

今風に「転生したら激動のヨーロッパだった」というのを、音から想像させ、息継ぎをそろえさせ、こうした聞き取りができるのがロマンチックということなのでは、と思いました。ただし、ここまで聞いてきて、自分の「ロマンチック」に対する無知に愕然としました。

今回のベーゼンドルファーピアノ。圧のスゴサに驚きました。街でイヤホンをして自転車に走る人を見かけますが、生の優良な楽器の音は、イヤホンの外側の風圧やノイズの側に属するのだと、感じました。

「旅立つ男の胸にはロマンのかけらがほしい」「旅する男の瞳はロマンをいつもうつしたい」これがわたしの精一杯のロマンです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?