笑うバロック展(104) 吉田秀和のバロック

吉田先生の名著は音楽史全般を視野にしていますから、マイナーどころはほぼ一蹴されています。いくつか気になったところのマーカーハイライト。

この本の特徴のひとつ。吉田先生自身が楽譜と実演の評論世界から距離をおいて、読者と一緒に「レコードで聴く」とは何かを考えています。

まず「イタリアとフランスのバロック」の章。

レコードがLPに替わって以来のレパートリーで、一番大きく変わったものの一つは、イタリア・バロック音楽だろう。なぜか?レコードに一向あかるくない私にも、いろんな原因が考えられるが、そのうちの一つは、なんといっても多くの人に好まれる十九世紀のロマン派の音楽についで、バロックが音色の変化の楽しみを与えてくれることではないかと思う。そのうえ、ロマン派とちがい、感傷がなくてもっと乾いているのが、現代人の好みに投ずるのだろう。それから、音楽の構造が、というより、音楽のテクスチュアが、比較的単純で、しかも平板ではない。 これに比べれば、ロマン派の音楽は、複雑に織られているが、長い曲になると、かえって平板になってしまう。バロックは建築的動力学の音楽で、ロマン派は感情的力学の音楽だ。そうして現代は、感情的であるよりは、むしろ実存的力学の時代なのだ。

「エピローグ」

彼自身は、その時は、私の前のソファーに腰をおろし、じっと頭を下げて、 音楽にききいっていた。彼は、私に、こうしてレコードをきいている時が、いちばん、他人との つながりを、暖かく、感じるというふうなことを言っていた。仕事の場や、街頭では、彼は、まったく《孤独な群集》の一人なのだ。レコードだけが、彼の精神を、その孤独のままに、自由の中に解放することができる。「私たちの国には、こういうインテリが無数にいる」と、彼は言った。以来、私は、レコードのことが、わかりかけてきた。

「少しも感心しない」「一曲もとらない」バッハの子供たちの部分を掻い摘んでいくと、登場しない理由にしては文字数を使っているなあ、と。

「バッハ、ヘンデル」の章では、あっさりと。

エマーヌエル・バッハ や、クリスティアン・バッハは、私はここでは、一曲もとらない。音楽史的には重要な人たちだが、作品そのものは少しも感心しないからである。年代的には、大分あとの話だが、ここで断わっておく。

しかし、この「音楽史的には重要な人たち」はこう記さねばならぬほどに何をした人たちなのか、また「作品そのものは少しも感心しない」のは、「重要なのに感心しない」とは演奏家の成熟度の問題なのか聴き手の成熟度の問題なのか、ここでは吉田先生の音楽史認識の規準の問題かしら、としておきましょう。

「グルック、ハイドン、モーツァルト」の章にはもっとはっきりと。

大バッハの子、カール・フィーリプ・エマーヌエル・バッハ(Carl Philipp Emanuel Bach 1714-88)は、その最大の例である。彼のソナタはいわゆる《多感時代》(Zeitalter der Empfindsamkeit)の典型的なものである。そうして、彼の音楽は、このあとにくる音楽家たち、たとえばハイドンやモーツァルトにとっては《大バッハ》というのは、ヨハン・ゼバスティアンでなくて、このエマーヌエルのことをさすくらい流行した。しかし私は前章にもかいたように、彼の曲は、ここにとらない。音楽史的には、なるほど重要なかけ橋的存在だが、すでにハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンをもっている私たちには、あまりにも、なまの感傷と見せかけの情緒の音楽としか感じられないからだ。そうして、私は、アインシュタインの「彼の感傷癖は、当時の文学や音楽に現われた疾風怒濤 Sturm und Drangの風潮によるものだった。《新様式》を目ざしていた作曲家たちは、この流行病に対し闘う必要があった。こういった作曲家の中で三人、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンが最もすぐれていた。彼らはそれぞれ異なった点にではあったが、エマーヌエルに感謝しつつ、見せかけの情緒を真の情緒に変えた」という言葉に全面的に賛成する。そうして、エマーヌエル・バッハとともに、この《多感時代》から、つぎの《ヴィーン古典派》にいたるまでの中間にたつ多くの作曲家たちの作品は、みな、敬遠することにしたい。

わたしは吉田先生がこれらの理由を書いて、300名曲から外すことを批判しようなんて思いません。先人の評価に賛意を示し、流行に対して闘った3名のランキングを高く評価し、その結果として流行におもねり乗った者のランキングを低くせざるを得ない。どうしてもそこには「かけ橋」の重要性や、それでもそれが一時代を築いていた事実を軽視します。もちろんそうした歴史的「筋読み」がなくては成立しない本ではあるのですが。

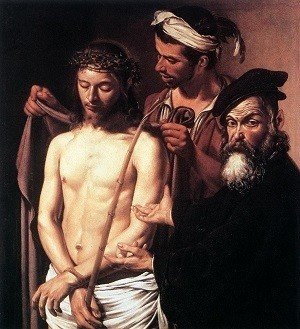

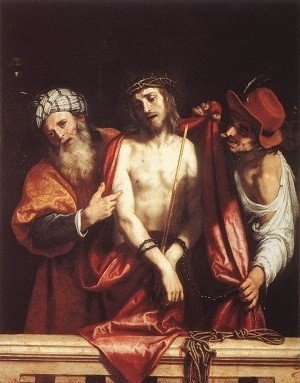

「ベートーヴェン」の章のサブタイトルは、「音楽は技術から意識に変わってゆく」という有名な言葉。いうなれば「芸能から芸術へ」「職人から芸術家へ」の転換をおそらく指しています。「見せかけの情緒を真の情緒に変えた」というわけです。事実はひとつですが、真実は解釈する者によって異なります。「なまの感傷と見せかけの情緒の音楽」は、先日鑑賞したカラバッジョ展の「この人を見よ」の競作を思います。どちらかを選ぶことにそんなに意味があるのでしょうか。聖書を含めた古典の解釈の仕方を読解することが大切な気がするのですが。

あえて言えば「見せかけの情緒」は作曲家演奏家と注文主や聴き手との「対話」の重要視であり、「真の情緒」は作曲家の一方向的「演説」といえなくもありません。

とはいえ、今後も名曲300選の選曲が変わることもないし、変える必要もありません。ネットの情報は、名曲300選の必要な人たちに、ふと振り返ったり、耳を傾けたりするきっかけを十分に与えられると思います。気が付かなくても知らなくても困りはしません、でも気が付き親しめると、その方が豊かではないか、と思います。そこをランキングを強制強要して排除しない吉田先生はやはりさすが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?