「我々は助け合わねばならない」というタイトルの映画があった

「この素晴らしき世界」2002年日本公開。たしかラストにコジェナーの歌うバッハの「神よ憐れみたまえ」が流れたと思います。いま必要なのはこうしたユーモアだと思います。

黒沼さんが書いたチェコ映画の解説です。わたしが考える岩波エツコチック名作群の中でも最高峰と思います。失礼とは思いましたが、採録してみます。いつもながらの「良文好文」です。黒沼さんの文章は、彼女がそこでしゃべっているかのような雰囲気です。興味を持たれた方はぜひ本編をお楽しみいただきたい。2002年の6月か7月、個人的にもっとも大変だった時期、黒沼さんの言う通りの泣き笑いの日々の中で、この映画を観て本当に勇気づけられました。以降、黒沼さんの解説するこの映画のタイトルはわたしの中でも座右の銘になりましたよ。「我々は助け合わねばならない」しかり、「分裂すれば我々は倒れる」しかり、「良いことのために来ない悪いことはない」しかり。現在の自分の周辺を考えると、まったくその通りと。ただ黒沼さん、邦題「この素晴らしい世界」だけは、わたしはいただけませんねえ。意味合いは否定はしませんが、日本の配給元のセンスがいただけませんねえ。

「良いことのために来ない悪いことはない」 黒沼ユリ子

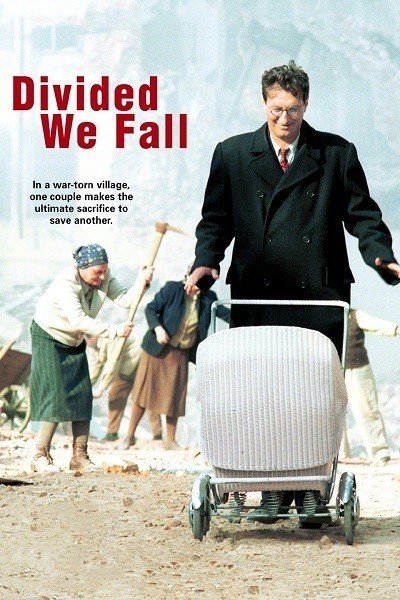

この映画のチェコ語によるオリジナルタイトルは,「我々は助け合わねばならない」(MUSIME SI POMAHAT)であり,日本語タイトルの「この素晴らしき世界」とも,英語タイトルの「Divided We Fall」(分裂すれば我々は倒れる)とも異なる.だが,この作品をビデオコピーで観終わった時,私にはどのタイトルでも構わないと思えた.それぞれが内容を暗示しているのだから,と.何しろ素晴らしい作品である.我を忘れさせられてストーリーに引きずり込まれていた私には,エンドの画面を迎えた時,なぜか両眼には涙があふれそうになっており,途中で何度もたてた“とり肌”も,まだ両腕に残っていた.

まさにチェコ人でなければ表現できないブラックジョークも取り入れる方法で,ナチスによる占領下時代からソ連軍の援助のもとで,亡命していたチェコ軍とパルチザンが合流してナチスを追い出し,自国に解放をもたらすまでの,苦渋に満ちたチェコの小市民生活が描かれている.「コメディータッチ(comedytouch)で笑いをさそう」という評もまんざらウソではないが,私にはその笑いを誘われたときに必ず,涙が同時にわき出てきた.人間なら誰しも一生のうち幾度かの「背に腹は替えられぬ」経験をするはずだが,この映画の中での状況には,その裏に必ず恐怖があるのだ.ナチスの協力者としての烙印をおされた主人公ヨゼフが,背中に銃を突きつけられ,いよいよこれで自分の人生も終わりになるかという恐怖の瞬間,捜したが見つからなかったユダヤ人の青年が,天窓を開けて顔を出した時,ヨゼフは彼の頭を抱え込んで泣きながら笑う.観客もここできっと一緒に笑いながら涙を浮かべることだろう.

日米の太平洋戦争の時代を生きた人たちなら,戦争反対を唱えた人々が,次々と憲兵に追われて投獄されて行くのを見た記憶があるはずだ.戦後ナチスの恐怖政治を描いた映画は,何本もヨーロッパやアメリカで製作されたが,日本でも同様に憲兵の軍靴の音が夜の静けさをやぶって突然,自宅の玄関前に聞こえて来ないかという恐怖で眠れなかった家族があったはずだ.だが,その数がナチスによる恐怖におののくユダヤ人家庭とは比較にならないほど少なかったからか,または日本人の90%以上が戦争協力者だったからなのか,戦後の日本ではこの種の映画は製作されていなかったのではないだろうか.少なくとも私は知らない.

マッカーシー時代の“アカ狩り”の恐怖をはた目にでも見たり聞いたりしていたアメリカ人も含めて,大航海時代以来,ヨーロッパのどこかの国の植民地にさせられていた国々(世界の大半)の人々には,痛いほどこの映画のどの場面にも隠されている恐怖を自分のこととして実感できるはずだ.

今やインターネット時代到来で「世界中にメール友達が持てる」と喜ぶ前に,まずこの種の映画をいろいろ観て擬似体験をし,敗者や弱者の精神心理を理解する努力を必要とする日本人は,決して少なくないのではないだろうか.なぜか日本人は常に勝利者を讃え,自分もそこに与して模倣までし,もしも自分が敗者であったらということは,仮想もして来なかったのではないだろうか.これでは世界中のメール友達と理解し合うことなど不可能に近いことだと私は思う.

主人公のチージュク夫妻の名前がヨゼフとマリエであったり,ポーランドのナチ収容所から逃亡して来たユダヤ人青年がダヴィトであったりする命名の陰には,むろん暗喩が読み取れるが,いくら子供が欲しくても授かれないマリエが赤子を抱く聖母マリアに祈ったり,いよいよ青年に妻を身ごもらせてくれるよう哀願した後,日頃は妻の行為をバカにしていたヨゼフまでが十字を切って聖母に祈りを捧げるのは,人間が「生か死か」の二者択一を迫られたときほど,いかに宗教にすがりつかざるを得ないかを,示しているのではないだろうか.

メキシコには「良いことのために来ない悪いことはない」という言い回しがあるが,この作品こそまさに不運が幸運を招いた最高の例と言えるのではないだろうか.

残念ながらこの映画の中での解放はまだ本物ではなく,チェコ人たちは1990年の「ビロード革命」が成功するまで,さらに半世紀近くも苦汁を飲まされつづけたのだ.この間の歴史についても,この若い劇作家と監督が,近い将来,作品の製作を計画してくれることを願っているのは,私一人ではないと思うのだが‥….(ヴァイオリニスト・在メキシコ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?