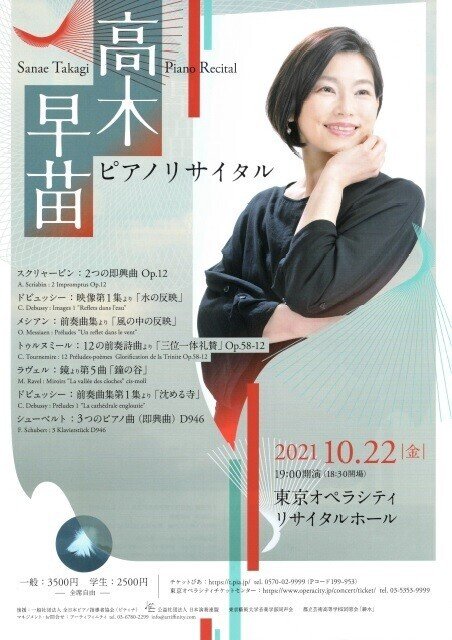

音楽の感想 リサイタルする人とはどんな人か

演奏者いわく、疫禍1年おくれとのこと。

「風水」「鐘」「祈り」「歌」。自然、聖性、文化。昨2020年秋のリサイタルのために計画していたプログラムに、疫禍の中で「音楽の果たす意味とは、特にクラシック音楽の役割とは何か、否が応にも考えさせれた」と。そして「人が最後のキーワードとして必要とするものは、芸術の中にあるのでは」とも。

わたしは久しぶりのピアノリサイタル鑑賞のために贅沢をしました。伊勢丹のボリーで、デザートワゴンからババを選んでいただきました。ラム酒をかけるのを眺めながらこんな贅沢をしていてもよいのかしら、と。少し戻った都会の喧騒から音楽を聴くために自分の耳を調律しないといけない、贅沢に音を味わうために。

わたしにとっても、疫禍の1年が、聴く人の耳から余計なノイズを取り払い、少し静かだった時代の繊細な耳で聴けた、感じがしました。生々しいピアノから飛び出す音の伸び、音の重なり方の奥深さ、何より消音の美しさ。ラヴェルの鐘が消えてゆくのをどこまで待っているのか、そしてどのタイミングでドビュッシーの鐘を打ち始めるか。鐘の音は西洋音楽にとって重要なテーマであり、素材です。古くはマレの鐘もありますが、わたしの頭の中ではバリオスの「大聖堂」の鐘が遠く重なって。想像を豊かにするには、少し不安になるくらいの静寂も必要です。(ところで、自宅でテレビを見ていると、何でも結果発表にもったいぶった「沈黙」をいれて品がないなあ。反対にyoutube動画で最初から自分たちがゲラゲラ笑ってしまう品のないこと。想像力が減退します)

後半シューベルト。歌なのだけれど、出版にブラームスが関わっているらしい、歌よりブラームス風のワルツのように連想が走ります。挨拶のあと、11曲目としてリヒャルト・シュトラウスの歌曲「チェチーリエ」をピアノソロにアレンジして、しめくくり。「どんな人生が、神の吐息として、この世を生み出す呼吸となり、舞い上がり、光に乗って、聖なる高みまで届くのかを」。なんともロマンチックなコンサートでした。いや「ロマンチック」ということが、現代のわたしたちの生活に必要な贅沢なのではないか、と問われているような気がしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?