読書の感想 「20」年代佐藤俊樹先生からの宿題

「ところで、ちょっとききたいんだが。おまえも大学院にはいったことだし、わかるんじゃないかと思って」

「うん、なに」

「数学に定理ってのがあるだろ」

「あるねえ」

「あれ、ずっと前から探しているわけだろ」

「うん、みんな必死になって探しているよ」

「もうそろそろ全部発見されたんじゃないか。まだ全部みつかってないんか」

一瞬絶句した後、私のひねりだした答えは、「数学の定理っていうのは一個みつかったら、その分新たにいくつもでてくるみたいよ」であった。嘘をつくことはできず、かといって父に理解できない言葉で答える気にはなれなかった。だが、その瞬間、私は、大学院で私が何をやろうとしているのか、父が理解することはないし、それを父自身が痛いほど理解していることを感じたのだった。

その意味では、やはり私はこの本を父にむかって書いているのだろう。何よりも本を読むのが好きだった父が、もはや本を読めないことを知りながら。

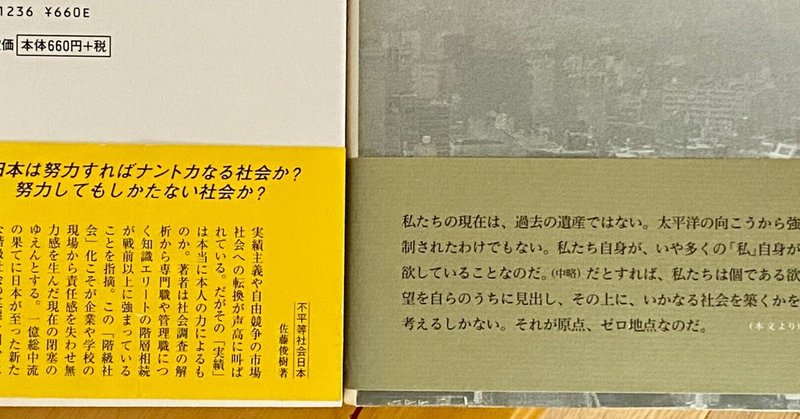

「不平等社会日本」のあとがきにある佐藤俊樹先生と父親の対話の部分で、わたしはいつも涙がでてくるのです。

自分にもレベルは違え同じような経験がありました。わたしはこの本の分類では「B雇下」といえます。父はわたしが子どもの頃、「B雇上」から「全自営」に移行した人物に雇われ、茨城に住み込みで勤めに行っていました。この雇用主である自営事業主が交通事故で亡くなり「B雇上」から「B雇下」になりました。そうした家で育ったわたしは、アルバイトからそのまま就職という、簡単な道を進みました。

わたしは、ともに「全自営」で育った夫婦の「全自営」の事業所に勤めました。仕事は例えれば「不平等社会日本」に登場する「カリスマ美容師」を育成するというものでした。もちろん業界は違いますが。

2000年当時、わたしがカリスマ美容師のページにひいたマーカーを下記に挙げます。

個人が自分の技能を、企業がブランドという信頼性を提供して、その相乗効果で付加価値をさらに高めていくというシステムである。

そのなかで「専門職とはこういう生き方なのだ」というリアリティを創造できれば、大きな突破口となるであろう。W雇上だけではない、同じように会社的世界の内部で生きてきたB雇下にとっても、専門職への途が開ける。

つまり、B系専門職は、B雇上だけでなく、W雇上やB雇下の「目標」にもなりうる存在なのである。もちろんそこに成功する保証はない。はっきりいえば、目標を実現できない方が多いだろう。だが、本当に重要なのは将来の地位の保証でなく、自分が何のために現在こうしているのか、納得できることだ。

わたしは、大きなカリスマのコバンザメとして各地に疑似カリスマを増やすことに努めてきました。上の引用の太字を大切にしながら、多くの人びとと交流してきたつもりです。

カリスマ美容師の時代のような「自営化」ルートは、周期的に産業化します。その片棒担ぎをずっとしてきました。

例えば、もしW雇上の世代間再生産が解消できないのであれば、最低限、セイフティネットは税金で維持しつづけるべきである。たとえ「餓死する権利」を認めるとしても(私は認めないが)、それはあくまでも公平な競争が、本当の機会の平等があたえられた上でのことだ。その点に異論がある人はいないだろう。私たちの社会はそういう理想的な公平さ、機会の平等を現在もっていないし、将来もてる保証もない。具体的な機会の不平等は後からしかわからないのだから。

例えば、第三章でみたブルーカラー雇用の「一国一城の主」=自営になるルートも、学校制度ではなく、市場に評価をもとめた事例と考えられる。もちろん、その市場はあくまでも現実の市場であり、そこでの成功不成功には運不運がつきまとっていた。第一章でのべたように、ブルーカラー自営が理想の配分原理を「実績」ではなく「努力」におくのは、そういう市場の現実を自分の膚でよく知っているからだろう。学歴競争とは別の種類の不公平がそこにはつきまとっていた。それでも、学校によらない選抜の基準が、つまりもう一つの代理指標があることは、それだけで大きな意味があったはずある。

「機会の不平等は後からしかわからない」ので、「実績」ではなく「努力」が市場の現実であり、「学歴競争とは別の種類の不公平」がありました。カリスマの方法を踏襲してもうまくいかない事例がでてくるものです。

個人的には、それが悩みでした。

大きなカリスマには、自分の方法があり、その方法を十分に実施できる条件のひとに伝授していました。コバンザメには理解できないので、誰にでも適用し、そのために不成功事例を作ってしまったのかもしれません。

2021年のインタビュー。

「日本社会は『撤退戦』がとても苦手です。日中戦争や第2次世界大戦もそうです。撤退や方向転換した方がよい状況になっても、やめられずに損害を出し続ける。何かをやるときには損得勘定をきちんとした上で、『どういう状況になったらやめるか』を明確にする必要があります。

でも、『そういうことをちゃんと考えていますか?』と聞くと、後ろ向きな消極派呼ばわりされます」

「日本はもはや、大国ではありません。高度成長期であれば、もしかしたら二兎(コロナ対策と五輪開催)を追うことも可能だったかもしれません。でも、少子高齢化が進み、公務員の数を欧米よりも抑え、増税にも踏み切れない。お金も人も、余裕はないのです。その現実を、正面から受け止めなければなりません」

「それは政治のせいだけではなく、有権者の選択でもありました。

もともと日本は公共部門の小さい国だったのに、ちゃんと数値も見ずに『ムダを追及する』といってさらに縮小させた。公立病院は2019年までの10年間で74も減り、明らかにコロナに影響しています。

最近になってやっと「『一国一城の主』=自営になるルート」に最初からきちんと「撤退」「方向転換」の考え方を組み合わせて、そうした希望者と対話できるようになった、かと思います。残念ながら間に合わなかった方もたくさんいました。わたしは何も保障する力がありません。「つくる」「増やす」を考え、「つくらない」「増やさない」については正直何も考えませんでした。

「不平等社会日本」の読後、ずいぶん厭世的になりました。

書かれた佐藤先生も安易に語っているのでないと、その後のエッセイなどを読んで感じました。もちろん、わたしは学術書は未読です。わたしに読めるのは新書やエッセイまで。

ところで、2000年のときは、すべての「ひと」の話でした。四半世紀を経て、今度は「ひとびと」の話です。

組織はこれからも「この」社会にとって不可欠なものでありつづけるだろう。けれども、この道具は設計されたものではない。産業社会が出現する以前からあった、会社の制度や宗教倫理などが重なりあってできた「寄せ集め仕事(ブリコラージュ)」だ。それゆえ、これがどんなものなのか、よくわからないまま使われつづけてきた。

「寄せ集め仕事」。好い言葉です。カリスマ的なひとは自分の考えをプライオリティのあるオリジナルと主張することがあります。でも、それだと後に続く人がすべて二番煎じのコピーとなってしまいます。そうでなく、ほぼすべてのひとが「寄せ集め仕事」なのだ、と考えられることは、わたしには大切なことです。

探究の問いも答えも、むしろ人から人へ引き継がれ、問い直され、答え直され、新たな可能性を試行錯誤しながら、少しずつ進んでいくものだと思う。

最上位者に求められているのは、そのためにたえず調整と点検をつづけること

こうまとめられると、なんと簡単にあっさりと言ってくれるものだと思うのですが、佐藤先生自身、師に言われた「自分の目と手で調べて考えろ」を270ページもかかって述べておられます。

わたしは佐藤先生の一般向けの著書を読み、勝手に四半世紀前にいただいた宿題と思い、「自分の目と手で調べて考えろ」を心がけております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?