笑うバロック展(212) 音楽は消えていく

本日(2017-9-29)の新聞にヒュー・ヘフナーの訃報と並んで、ルージチコバの訃報。

詳しい履歴を調べると----1927年、彼女はチェコ人の父とユダヤ人の母のもと、チェコの第4の都市、プルゼニで生まれました。初めはピアノを学びましたが、彼女の才能に驚いたピアノ教師のすすめでチェンバロに転向しました。その後、ワンダ・ランドフスカに師事することが決まりましたが、1939年にナチス・ドイツがチェコ全域を占領したため実現しませんでした。 1942年に彼女の一家はユダヤ人だったためテレージエンシュタットに移送されます。1943年に彼女の父は亡くなり、その後、母親とともにアウシュヴィッツ・ビルケナウ、ベルゲン・ベルセンへと移送されました。彼女は各収容所で想像を絶する残虐行為を目撃してきましたが、ベルゲン・ベルゼンについては「それまでも地獄だったが、ここは最悪の地獄だった」と述懐しています。

ホロコーストを生き残ったルージイチコヴァーはチェコスロヴァキアに戻り、体力の回復と音楽の勉強の遅れを取り戻し、プラハ音楽院に入学。1951年には音楽院で教職に就き、作曲家のヴィクトル・カラビス(1923-2006)と出会い、1952年に結婚しました。チェコスロヴァキア国内では共産主義体制に協力しなかったことから、活動をかなり制約されていましたが、1956年にミュンヘン国際コンクールで優勝すると、外国からの出演オファーが届くようになり、バロック音楽復興の旗手として活躍するようになりました。そして、1989年のビロード革命時にはプラハ音楽院とチェコ・フィルのストライキに主導的に関わりました。晴れて民主化が成ると、彼女は長く教職に就きながら、与えられなかった「教授」の肩書を初めて得ることができました----。

チェンバロという不思議な楽器について、わたしは正直そんなに好きな楽器ではありません。よほど楽器の音の相性が合うか何か琴線に触れないと最後まで聴きとおせません。センペのシャンボニエールとか、ルセ、ランヌのラモーくらい。バッハはピアノで聴く機会が増えています。

さて、ルージチコバについて調べを進めると、今年ホイナツカとタリアビーニも亡くなっていました。メジャーな楽器の大演奏家ではないので、知らないまま通り過ぎるのが当然、こうしたきっかけがあると「出てくる出てくる」という感じ。

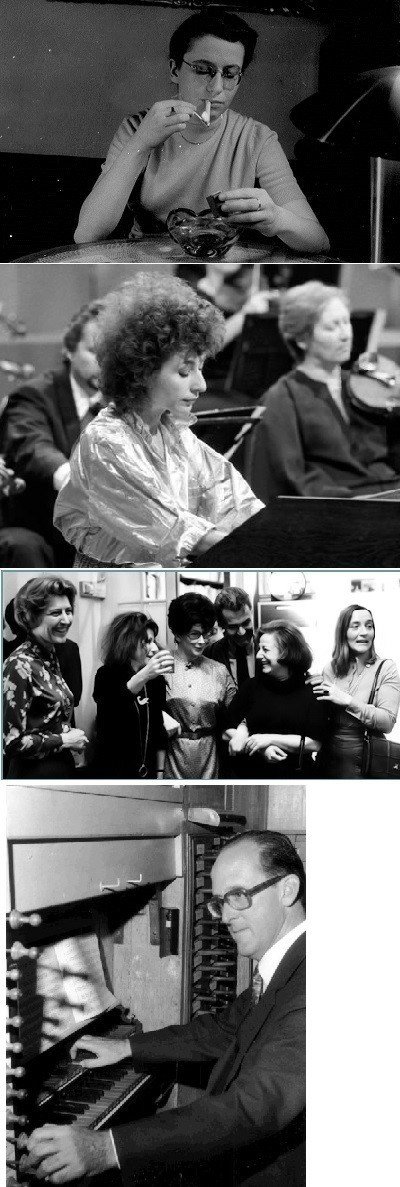

集合写真はエラートレーベルの全盛期らしい、左からローランス・ブーレイ(1925-2007、クープラン全集)、エリザベト・ホイナツカ(1939-2017、現代音楽)、スザナ・ルージチコバ(1927-2017、バッハ全集)、男性がベーロン・ラクロワでユゲット・ドレフュス(通奏低音など)、右がアン・マリー・ベッケンシュタイナー(パイヤール夫人)とのこと。下のタリアビーニ(1929-2017、イタリアバロックの鍵盤曲)はイタリアのボロニャの人。物々しい分類をすれば、「第2次大戦後のチェンバロの復興者たち」です。ほかにも、イゴール・キプニス(1930-2002)、ラファエル・プヤーナ(1931-2013)など。みなさん波乱万丈の人生。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?