笑うバロック展(98) テノール独演会または「三大テナー」を探せ(続)

ここにあげた3枚がすべてネット上でつつがなく試聴可能なのが、何よりの驚嘆衝撃でした。

故にこの3枚がすべからく大変素晴らしい音盤になっている、ことがよおくわかりました。

もっともボストリジもヴィリャソンも公演を聴きに行く価値十分、そのために旅行計画をたてる価値もまた。

ただCDは買わなくてよい、みたい、そんなものかしら。

---------

歌詞を重視する歌手たちの中は、古楽系の作品をとりあげる人がいます。それでも、何か特殊なテーマがないと発売には至らないかもしれません。バロック音楽や古楽の世界では、テナーが最も「地味な」声域なのです、不思議ですねえ。

そのまんま「三大テナー」テーマの2010年、ボストリジ(1964-)盤。

「18世紀バロック期、熱狂的人気を誇った3人のテノール、ジョン・ビアード、フランチェスコ・ボロジーニ、アンナービレ・ポ・ファブリ。ボストリッジが、その3人のテノールの持ち歌を歌い分けるという歴史に光をあてた画期的なアルバム」

ヴィリャソン(1972-)の2008年リリースの記念盤ですが、この人もモンテベルディやビバルディなども歌っています。「ヘンデル没後250年記念盤。現代最高のテノールのひとりロランド・ヴィラゾンと、ヘンデル演奏のエキスパートでもあるマクリーシュによる情熱のアリア集。壮大でメロディックなヘンデルの作品世界を歌ったヴィラゾンの新境地」

ほぼ最新盤になる、ジャン=フランソワ・ノヴェッリ(1970-)「シレンティウム~静寂のなかで」は、素晴らしい録音と作品集でした。歌手も好いと。このカバーがイマイチかな。でも「妙なる男声一筋で聴ける」宣伝は間違っていないと。ただし知名度では前の2人と比較になりませんな。オビディやモイヤンと同期くらい、ノヴェリと合わせて「3大」ならぬ「3零細テナー」(褒めてます)。

「フランス・バロックの魅力の粋は、なんといっても美しい独唱にあるのではないでしょうか。太陽王ルイ14世のもとリュリが創始した「叙情悲劇」がこの国のバロック音楽の基本にあり、フランス語の抑揚が生きる節回しがそのまま楽器のための音楽にも応用されているからかもしれません。17世紀に書かれた極小編成の宗教曲を通じて、内省的でありながら官能的な魅惑にみちた音楽の数々を妙なる男声一筋で聴ける1枚」

自宅の棚を確認したら、御大シュライヤー(1935-)がいました。ハイニヘェンの哀歌が収録されたもの。

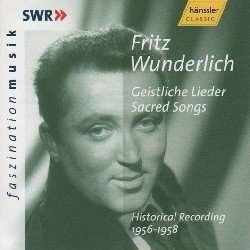

同じくローゼンミュラーの哀歌が収録されたレジェンド、ブンダーリヒ(1930-1966)盤

レジェンドクラスも「3大」には及ばず。

もっもとバロック・オペラのタイトルロール・クラス(ロルフ・ジョンソン、プレガルディエン、マッテウッティなど)は結構いますが、ここでは歌手をフューチャーしてバロック・アリア集まで録音したというクラスをとりあげました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?