(2017年1月)ロスト・ポリフォニー(16から19世紀フランスのフォブルドン)

久しぶりにHMVでCD購入。

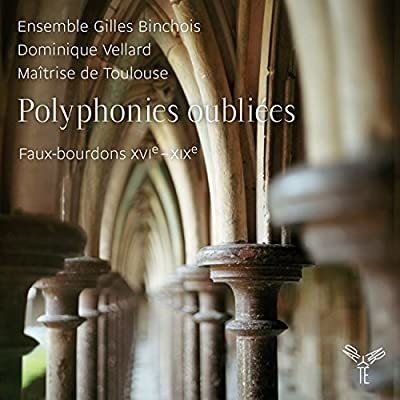

「失われたポリフォニー~フランスのフォブルドン、16~19世紀」

演奏は、ヴェラール&アンサンブル・ジル・バンショワ、トゥールーズ聖歌隊。

教会の聖歌の歌唱は、中世から19世紀にかけて、ヨーロッパでは多彩な多声音楽で歌われていました。それらは何声からなるか、即興かどうか、さらには記譜法はどんなものか----実に様々なタイプの音楽が存在していました。そんな中、ヨーロッパの教会の歴史の中でもっとも長く存在していたのがフォブルドン。

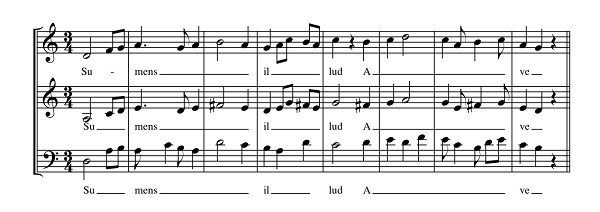

ルネサンス時代は聖歌の最初の方を一人か複数か1パートとして歌い、途中から独立した動きをするほどではなく、決まった音程の違いで豊かな響きを作るよう、同じ旋律を歌う、それを記譜された指示としてでなく歌う暗黙のルール、のようです。

ウィキ検索によると、「----現代記譜法によるギヨーム・デュファイのマリア・アンティフォン「アヴェ・マリス・ステラ」の冒頭。最上声と低音は自由に作曲され、フォーブルドンで書かれた中間の声部は正確に最上声を完全4度下になぞっている。低音部は常にではないが、しばしば最上声の6度下であり、装飾を施され、オクターブ下で終止する----」。それがどうも古い楽譜では省略されて記譜されず、実際の演奏の際に習慣として当然のように追加されて響きを豊かにしていた、そんな様子が窺えます。

フォブルドンとは、3声部から成る曲を作曲する際、上声部(原則として聖歌の旋律にもとづく)と下声部(テノール)だけが記譜され、中間声部は上声部の完全4度下を演奏する慣例です。1960年代の第2バチカン公会議で決定された、ミサの中でラテン語を使用しないという決定がなされるまで、このフォブルドンで音楽は演奏されていました。

このフォブルドンを研究しているドミニク・ヴェラール率いるアンサンブル・ジル・バンショワが、何千もの楽譜の中から選りすぐった作品をおさめたのがこの2枚組。ヨーロッパ中の教会で長きにわたって歌い継がれてきた多声の聖歌が鮮やかによみがえりました。

2枚組の大作。大曲1曲より、こうした企画を考案しCD化に漕ぎつけるヴェラールの手腕に敬服します。ネーヴェルと並んで「こんなCD誰が買うの?」という独自性が素晴らしい。販売資料のフォブルドンの説明もわかりやすく、聴いてみようと。さっとスリーブを見た限りでは、ニヴェールの名前は見つかりませんでした。1703年ブロサールの音楽辞典に解説が記載されている、とはありました。

どうもこのアルバムのタイトルになっている「ポリフォニー」というのは、ウィキ検索の「ポリフォニー (polyphony)」のことに当たる様子。「ポリフォニー」=「複数の独立した声部(パート)からなる音楽」ただ一つの声部しかない「モノフォニー」の対義語として「多声音楽」を意味する、ようです。

一つの旋律(声部)を複数の演奏単位(楽器や男声・女声のグループ別など)で奏する場合に生じる自然な「ずれ」による一時的な多声化は「ヘテロフォニー」と呼んで区別する。なお、西洋音楽では、複数の声部からなっていてもリズムが別の動きでなければ「ポリフォニー」として扱わないことが多く、この意味で対位法と重複する部分を持つ(複数の旋律を、それぞれの独立性を保ちつつ互いによく調和させて重ね合わせる技法。今日まで続く対位法の技法は中世の教会音楽に端を発している。9世紀頃、単声のグレゴリオ聖歌に対して4度あるいは5度で平行する旋律を付加する「オルガヌム」と呼ばれる唱法が出現した。当初オルガヌムにはリズム上の独立性はなく、一つの音符に対しては一つの音符が付加された。“対位法”(counterpoint)という語の語源はラテン語の“punctus contra punctum”(点対点、つまり音符に対する音符)であり、ここに由来する)。

とりわけ西洋音楽において、主旋律と伴奏からなる「ホモフォニー」の対義語としても使われる。ポリフォニーにはホモフォニーのような主旋律・伴奏といった区別は無く、どの声部も対等に扱われる。

どうもこのアルバムは、16から19世紀のフランスで習慣的に行われてきた実用の和声付けを、時代を追って再現しているようです。ですから厳密な「ポリフォニー」の曲はなく、どちらかという「ヘテロフォニー」になるような曲であったり、「ホモフォニー」的な曲の主旋律に和声が付加されていたり、という、きっとそんな構成なのだと思います。

哀歌の典礼再現の場合で、20年ほど前からフランスバロックのルソンに合わせる聖歌の歌唱を、古楽器の演奏と同様に当時のように再現しようとしたとき、ニヴェールの編纂した聖歌と、ブロサールの解説しているらしい和声付けを組み合わせて、フランスバロックの時代風なラテン語の発音抑揚、当時の演奏上の装飾の習慣などを考慮して、それまでのソレムの聖歌の歌い方とは一線を画する再現を試みた、そうした録音や実演が現れました。そうした時解説には、当時の習慣に従って単旋律聖歌は「モノフォニー」でなくフォーブルドンの形式で歌われる、などと書かれたのだと、推察します。

当時は、本当に何もわからず聴いていました。今も分かったのかどうか疑問ですが。

ただ、そうした「フォーブルドン」が時代によって変遷があり、それの掘り起こしも地味にされて、こうしたアルバムに結実した様子。正直奥が深すぎて、もうどうでもよい世界とも思いますが、前後の文脈に当たる聖歌を追いかけて、本題の「ルソン」そのものの歌唱が変化し、新しい演奏や録音が生まれるのは、四半世紀聴いてきた者にとっては、この上ない楽しみなのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?