「中庸(モデラート)」をメイン・テーマに (2011年5月)

1992年の新聞記事。黒沼さんのメッセージ性のある、よく響く名文が楽しめます。

モデラートを訴える黒沼さんに、いま叫ばれているソステヌート(サステナブル)をどう思うか伺ってみたいものです。

ずっと以前お会いしたとき、黒沼さんから「グアテマラに行った」と聞いて、うっかりドンナ用事があったのか聞いてしまいました。「何って演奏会に決まっています」と呆気に取られたような一言。このとき、ああこの人はグアテマラは、クラシック音楽を聴く人なんていない遅れた国だという偏見しかないのだ、と看破された思いでした。カラカスに行った、と聞いたときも同じ質問をして、同じ答えをもらったような記憶があります。自分の頭が、どうしようもない偏見と先入観の塊だと、思い知りました。

改めて読み「中庸(モデラート)をメイン・テーマに、新しい地球秩序の「平和の歌」がうたわれる日が近いことを祈る」という結び、難しいけれど大切な言葉です。

黒沼ユリ子

コロンブスの宿題----「地球保護」という至上命令

富を独占する側に“夢の陸影”は遠く

「発見された」側の叫び

〝新大陸発見″か〝二つ世界の出会い″かをめぐって、さまざまな物議をかもしたコロンブスの五百年記念も、この十月十二日(「陸影が見えるぞ!」の第一声を記録した日)を頂点に、五百一年目を歩み出すことになった。

バルセロナ・オリンピックとセビリア万博という超大型イベントを開催して、この年を自国の経済発展のためにリサイクル利用したスペイン。それに対して、無差別殺戮、掠奪、搾取などの語に最大級の形容詞も加えて、この“発見“がもたらした最悪の罪状を世界に向けて訴え続けたラテンアメリカのインディヘナたち。だが両者の経済力の決定的なアンバランスによって、後者の痛恨の叫び声は、自国の首都へさえも明確に伝わったとは言えないだろう。

ローマ法王が、スペインの元植民地最前線基地だったサント・ドミンゴに乗りこんで「キリスト教伝道五百年記念ミサ」を捧げた十月十二日には、ラテンアメリカの各地に立つコロンブスの銅像が、ペンキやスプレー塗料によって色とりどり落書きで汚され、それを洗い落とす行政側とのいたちごっこがあった。また太陽に向けて白い煙を出す香の壷を高々とかかげ、真剣な表情で感謝の儀式を司どるインディヘナの光景など、さまざまな「五百年祭」の祝い方があった。

それらを次つぎと映像にして電波にのせるテレビ局も、ニュースキャスターも、また恐らく一般市民も、この五百年に一度の記念日が、今日の世界状況の中でしめる、あまりにも軽い「重さ」を、無言のうちに感じていたのではないだろうか。

もし仮に、一四九二年十月十二日にアメリカ大陸が発見されなかったとして、では、その後のいつの日かに、きっと友好的で、平和裡の出会いが実現したであろう、などという空想は、小学生でさえ一笑に付すものだろう。人間という種の持つ「業」とも言われるベき、富に対する限りなき欲望の存在を、歴史は私たちに教えてしまった。

より物質的に豊かになる、ということは、この五百年間に限らず、これまでずっと人類が描いてきた夢であったのだ。そしてその目標を達成するためには、手段をも選ばず、とする人間の行動が、いわば人類の歴史のくり返しと言っても過言ではなかろう。

だが今、私たちはこの「五百年」を期に、人類の「新しい夢」を生み出さなくてはならないところへ来てしまっている。物質的豊かさを追う夢を止めて、地球を環境破壊から守る、という夢だ。この夢に対しては、どんなに強欲になってもかまわない。この際、「地球はひとつ」をコロンブス艦長からの至上命令として受けとめることによって、〝発見″と〝出会い″論争の平行線を乗り越えられないだろうか。

豊かなるキューバ

たまたま私は、この記念日の前夜をキューバで過ごすことになった。一九〇二年、スペインからの独立を勝ちとったキューバに、明治天皇から慶賀の書簡が届けられたということを根拠に、キューバ側は今年を「キューバ・日本友好九十周年」としている。両国の友好コンサートを開き、私をその独奏者に、という招待が舞い込んだからだ。

「明治天皇書簡」の写しが存在しないことをおもて向きの理由に、日本の外務省は「九十周年」を祝うことに前向きではなかったが、在ハバナ日本大使館側の善意の協力を得て、去る十一日、テアトロ・ナシオナルでの友好コンサートは、満席の聴衆に歓迎された。時あたかも、アメリカ政府によるキューバ経済封鎖に反対する大デモ集会も予測され、リハーサルが中止される可能性も伝えられたが、幸い杷憂に終わり、無事にコンサートは開かれた。

キューバ国立交響楽団を率いたのは若冠はたちを越えて間もない、長身の女流指挿者イリナ・ロドリゲス。モーツァルト、チャイコフスキーにはさまれた広瀬量平のヴァイオリン協奏曲も、システマティックな基礎教育に裏づけされたテクニックで、東洋的インスピレーションを共感と好感を与えながら聴衆に伝えていた。キューバの人々が、現代芸術に対して妙な先入観に支配されないオープン・マインドを持っていることが、楽屋に私を訪ねた多くの音楽家たちやオーケストラのメンバーたちの称賛の声の偽りのない響きによって感じられた。

約二十年間という空白を隔てた今回の私のキューバ訪問には、コンサート出演と共に、この国の現状を自分の眼で見てみたいという気持ちもあった。去る九月、メキシコで開かれた第一回ヘンリック・シェリング国際ヴァイオリンコンクールの審査員の一人として、私がキューバからの四人の参加者のレベルの高さに新鮮な喜びと驚きを感じ、音楽教育の実状を知りたかったこと、また、日々の食糧にもこと欠くと伝え聞く窮状の真偽も確かめたかったからだ。

残念ながら、経済的困窮状態は想像以上で、ガソリン不足のため走る車はごくわずか。オーケストラの楽員も、楽器を背負っての自転車通い。節電のため、地区ごとに週のうちいく晩かは、月の光とロウソクの暮らし。

にもかかわらず、音楽教育にのみ目をやっても、例えばこの国はすでに、音楽家の輸出国に転じており、それがポピュラー音楽のみではなく、クラシック音楽の演奏者たちが大ぜい、ラテンアメリカの各地へ教師として招聴され、その地で基礎作りをしていることを知り、びっくりした。

「中庸」をテーマに

カネもモノも不足しているが、腕にだけは自信を持っているせいか、彼らの明るい表情には貧乏の影がない。あふれるモノとゴミに埋もれながらも「環境破壊を防ごう」と呪文のように唱えている人々と、排気ガスもゴミも出せないでいる人々と、果たして両者が手をつなぎながら、この地球を守って行くことが可能だろうか。あらゆる生物の中で、最も聡明であると自負する、人類が、どうしてこのような両極端な社会を作ってしまったのか。均衡感覚を失った人間にも地球を守る知恵は生まれるのだろうか。地球上の富を一方に独占してしまった側に、五百年後の今日、コロンブスから出された宿題が「二つの世界の融合」なのではないだろうか。

「中庸」 (モデラート)をメイン・テーマに、新しい地球秩序の「平和の歌」がうたわれる日が近いことを祈る。

バイオリニスト

1940年東京都生まれ

メキシコ市在住。演奏活動のかたわら音楽教育にも力を注いでいる。著書に「メキシコからの手紙」など。

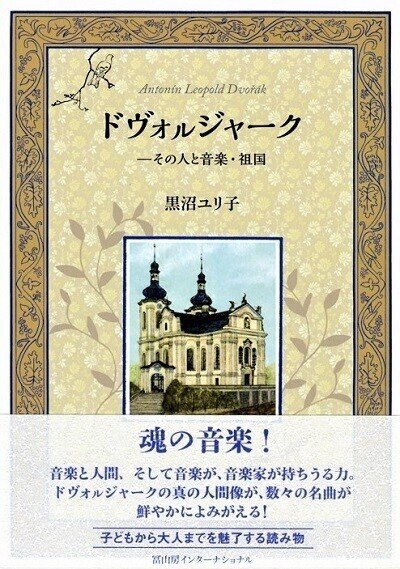

2018年に復刊したドボルザーク伝。版元のリブリオ出版は2015年に破綻した模様。同時期、美術出版もツタヤの兄弟会社に。出版不況とのこと。

こういう本を、デジタル化してはいけないのかしら。

冨山房さんいっそ、黒沼さんの著作を全部出してほしい。

趣味バイオリンの方に会って。インターネットで安価手軽に様々な音楽が享受できる時代を喜びつつ、ふと「黒沼ユリ子さんを知っていますか?」なんて。わたしは趣味でバイオリンは大変素晴らしいと思います。その方おそらく家の事情から早くに働き始め、しかし勉学に意欲的に取り組み、働きながら背中にバイオリンケースを背負って趣味を豊かにし。そんな向上心のある人が幸せになれない社会には違和感をおぼえます。願わくば無事に希望を達成し、シンプルに幸せになってほしいと願うばかりです。20歳を過ぎてから音楽を楽器を習う----大変なことです。ほんの少しだけ理解できるので。

弾く楽しみと合わせて聴く楽しみも深めてほしいと思います。その方が夢を実現するのには、趣味バイオリンはとても役に立つと思います。さらに黒沼ユリ子さんの足跡を知っておくことは、その方がやろうと努力していることに奥行きを与えてくれる、と思います。ぜひ、読んでほしい聴いてほしい観てほしい。合わせてご案内した「メキシコの輝き」の文化や芸術について、クーベリックの「わが祖国」について。

興行エージェントのサイトには経歴写真。かえって謎が深まるばかりかしら。

そして、藤沢の弁護士さんのブログなのかしら。こうしたことが記憶にとどめられるべきがインターネットであってほしいですし、復刊ドットコムにがんばってほしいものです。しかし、津波バイオリンとは、相変わらず果敢な方です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?