Vol.4 浜松市の輸送機器産業について

今回は、浜松市の輸送機器産業について見ていきます。

浜松の主要な産業(生産額、移輸出入収支額)

こちらでは、浜松市の「生産額」と「移輸出入収支額」を見ています。

用語説明(生産額、売上高、製造品出荷額)

「生産額」とは、「企業・個人が生産したものの総量を金額に換算したもの」となります。

これと似た言葉に「売上高」がありますが、こちらは「企業・個人が販売した金額そのもの」となります。

また「製造品出荷額」というものもありますが、こちらは「事業所の所有する原材料によって製造されたものを、当該事業所から出荷した場合の工業出荷額」となります。

この後に、これら言葉が出てきますので、最初に整理しておきました。

生産額

さて、本題ですが「生産額」で見ると、予想通りではありますが「輸送用機械」、いわゆる自動車関連がトップになっており、2番目の「保健衛生・社会事業」の約3倍になっています。

また、2010年から2015年にかけても27億円の増加しております。

移輸出入収支額

こちらは、浜松市内にある「輸送用機械」関連の企業が、他地域からどれだけ稼いでいるのか(もしくは稼げていないのか)を見ています。

簡単に言ってしまうと浜松を一つの国として見た場合で言うと貿易収支のような感じですかね。

こちらの数値で見ても「輸送用機械」は、+3,593億円になっており、地域において稼ぐ産業となっています。

ちなみに、地域全体で見ると-2,778億円のようですね。

浜松の主要な産業(大分類)

こちらは、地域の主要な産業をグラフの分類ごとの大きさで見ることができます。

用語説明

売上高・付加価値額は、「企業単位」、事業所数・従業者数は「事業所単位」となっていますが、「企業単位」となっているものは、集計数値が本社ベースとなっております。一方、「事業所単位」となっているものは、事業所の所在地ベースの単位で集計しております。

つまり、「企業単位」での集計に関しては、その地域に本社がなく、事業所だけがあるケースはカウントされておりませんので、ご注意ください。

今回のケースですと、売上高、付加価値額は「企業単位」になっているので、浜松市に本社がなく、事業所だけあるような企業の売上高、付加価値額に関してはカウントされていません。逆に事業所数、従業者数に関しては、浜松市に本社がなくても事業所があればカウントされています。

大分類

売上高、付加価値額、事業所数、従業員数を<大分類>で見ておりますが、事業所数以外で「輸送用機械器具製造業」が属する「製造業」が一番大きなウエイトを占めています。

この辺りは、皆さんもなんとなくイメージを持たれていたと思いますが、このようなグラフで見た場合、自分のイメージと比べてどうでしたでしょうか?

こうやって見るとイメージが可視化されますので、人に伝えるときは言葉だけでなく、このようにグラフで見せることで、よりインパクトを与えられそうですね。

浜松市の主要な産業(中分類)

こちらでは<中分類>で見ております。

<中分類>で見ると、先ほどの「製造業」と同じく事業所数以外で製造業の中の「輸送用機械器具製造業」がトップとなっております。

ただ、ここでポイントは、大分類から中分類に分けると製造業は24の分類に細分化されるのですが、<大分類>で2番目だった「卸売・小売業」は<中分類>に分けられる際に、12の分類に細分化されるだけです。

つまり、倍に細分化されたはずの製造業の中の「輸送用機械器具製造業」が、これだけの大きさになっているということは、どれだけ大きな産業なのかがわかりますね。

浜松の主要な産業の変化(2012年/2016年比較)(中分類)

こちらでは、<中分類>で2012年~2016年でどのように変化しているのかを見ています。

産業全体の売上高としては20.4%の増加、「輸送用機械器具製造業」も23.7%増加しています。

付加価値額においても産業全体として27.6%増加、「輸送用機械器具製造業」も27.1%増加しています。

ただ、産業としての規模を見ると売上高シェアは、29.4%⇒30.2%と増加しているが、付加価値額は、16.7%⇒16.7%と変わっていない。つまりは、付加価値額においては他の産業の伸びの方が大きかったことになります。

特化係数

こちらでは、特化係数というものを見ています。

特化係数とは、域内のある産業の比率を全国の同産業の比率と比較した数値となります。

1を超えていれば、当該産業が全国に比べて特化している産業となります。つまりは、全国と比べてその産業の集積度が高いかどうかを見ています。

その集積度合いを、売上高、付加価値額、事業所数、従業者数で比べています。

この特化係数を見ると、「輸送用機械器具製造業」は、従業員数こそ2.99とわずかに3を割り込んでおりますが、それ以外の項目については3以上となっており、産業の集積度としては、やはり全国と比べて高いことがわかります。

その他製造業も多くあるように感じますが、特化係数で見るとすごく多いという訳ではないようですね。

ただ、あくまでも特化係数だけなので絶対数で比べたらまた別問題ですからご注意を。

製造品出荷額等の推移

こちらでは、製造品出荷額等の推移を見ています。

製造品出荷額等は、ここ20年くらいで大幅に落ち込んでいますね。ピークの2007年から見ると製造品出荷額全体としては39.1%、「輸送用機械器具製造業」としては45.0%も落ち込んでいることがわかります。

また、製造品出荷額等(実数)と「輸送用機械器具製造業」の推移を比較すると、2007年のピーク後は、同じような推移になっておりますので、やはり「輸送用機械器具製造業」の浮き沈みは当地域の製造業には大きな影響がありそうですね。

製造業の事業所数、常用従業者数の推移

こちらでは、事業所数と従業者数を見ています。

事業所数は上位5業種すべてが減少傾向です。

従業者数で見ると「輸送用機械器具製造業」はリーマンショック後大きく落ち込み、その後は横ばいとなっておりますが「生産用機械器具製造業」と「プラスチック製品製造業」は増加しております。この辺りについては、どのような要因があるのか調べてみてもいいかもしれませんね。

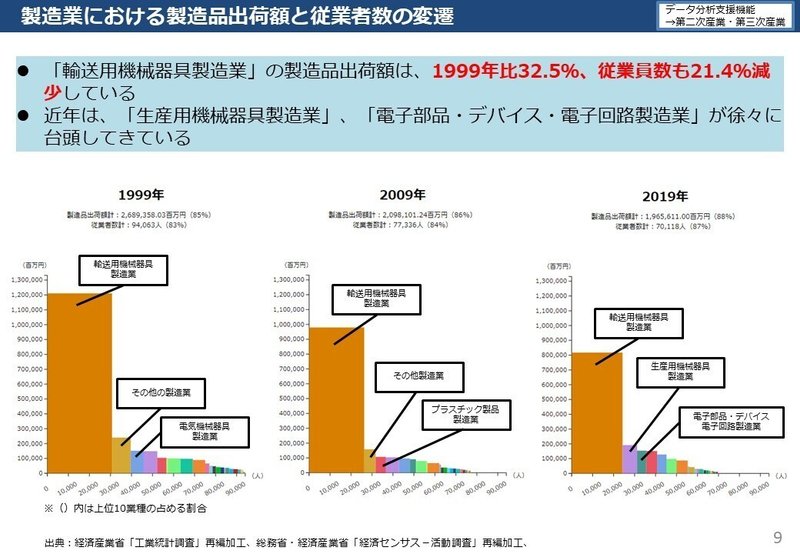

製造業における製造品出荷額と従業者の変遷

こちらでは、製造品出荷額と従業者数を同じグラフの中で見ています。

このグラフを見ると、製造品出荷額といった産業規模的な面での地域への貢献、また従業員数という地域の雇用の受け皿といった面の両面から見ることができます。

地域という面で見ると、製造品出荷額がとても高かったとしても、雇用面で全く貢献していないとなると少し見方も変わるケースもありますから、データ分析をする場合はいろいろな角度から見る必要性がありますね。

輸送用機械器具製造業の付加価値額増減率の要因分析

こちらでは、付加価値額の増減要因を見ています。

年度によりばらつきはありますが、近年は「事業所数の寄与度」「付加価値率の寄与度」がマイナス要因に作用しているケースが多いような気がします。

事業所数の寄与度は、事業所数が減ってしまった結果となりますので、なんともなりにくいですが、「付加価値率の寄与度」は、生産効率によることなのでまだ改善の余地はありそうですね。

ここを改善することで、付加価値額をプラスに持っていければいいですね。

労働生産性の推移(輸送用機械器具製造業)

こちらでは、「輸送用機械器具製造業の付加価値額増減率の要因分析」の根拠にもなるかもしれませんが、労働生産性について見ています。

こちらのグラフでは、浜松市だけでなく近隣市町村の「輸送用機械器具製造業」と比較しております。

「事業所単位」で比較すると浜松市は袋井市よりは若干高くなっておりますが、湖西市、磐田市、掛川市よりも低くなっております。

時系列でみると浜松市は、緩やかに高まってきておりましたが、2013年に低下し、その後横ばいで続いております。

湖西市は、1986年と比べると3倍以上も高くなっていますね。

「企業単位」で比較すると、湖西市、掛川市よりも高くなっておりますが、磐田市、袋井市よりも低くなっております。

時系列では、どの地域も2012年から2016年にかけては高くなっています。

ただ、事業所単位、企業単位で見た場合に湖西市、袋井市が大きく順番が変わっているのは、企業単位と事業所単位のカウントの仕方が影響していると思いますので、読み取るときに注意が必要です。

そういう観点で言うと、湖西市は本社機能がない大企業等比較的大きな会社の工場がありますので、その辺りが影響しているかもしれませんね。

ということは、袋井市は中小企業等、地域企業の労働生産性が高いということになるんでしょうかね?

いずれにしても、浜松市は事業所単位、企業単位とも静岡県・全国平均よりも低く、近隣市町村と比較しても高い様子もありませんので、労働生産性の改善をし、地域の主力産業でもあり、全国的にも集積している「輸送用機械器具製造業」を盛り立てていくことができればいいですね。

また、今回比較した4地域はある意味同じエリアとして捉えられるので、行政単位で区切るのではなく地域を面として見て、共創しながら切磋琢磨できる環境が作れたらいいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?