【浮体式洋上風力#2】浮体構造物には種類がある。

前回に引き続き浮体式洋上風力の話を。

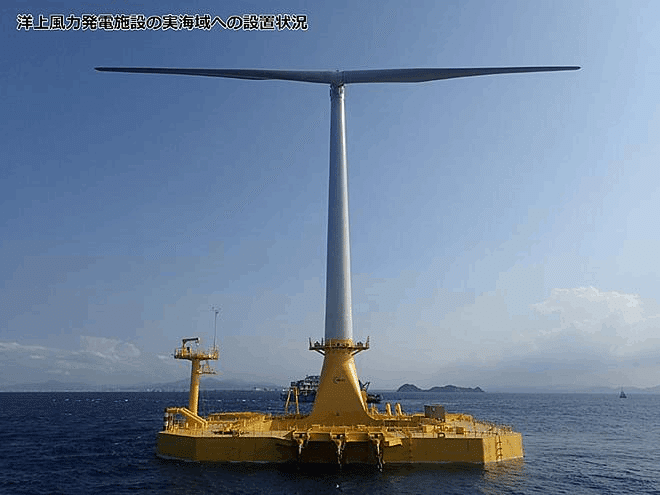

日本では福島沖での実証プロジェクトを世界に先駆けて実施してきましたが、その後の商用化にはうまく結びつけることができず、実質はやはり欧州の技術が進んでいるといわざるを得ません。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/new/information/220824a/report_2022_0.pdf

何よりも日本の代表的な風車メーカー2社(三菱、日立)が風車製造から撤退してしまうという、何とも皮肉な結果に終わってしまったのでした。

私はまだ風力業界に転職して間もないですが、当時を知る人からいろいろと話を聞き、何とも言えない気持ちになります…

そして日本の洋上風力導入は菅前首相のカーボンニュートラル宣言により大量導入に向けて口火を切ったところではありますが、色々な壁が立ちはだかっている状況。

このあたりも近いうちに書ければと思っていますが、今回は浮体構造について書かせていただければと思います。

浮体の構造について

浮体式洋上風力、と一言で言っても浮体の形状はメーカーによってかなり異なります。ここでは浮体形式の分類を大きく3種類に分けて示します。

左から、スパー型、セミサブ型、TLP型です。

https://ctprodstorageaccountp.blob.core.windows.net/prod-drupal-files/documents/resource/public/Floating%20Offshore%20Wind%20Market%20Technology%20Review%20-%20REPORT.pdf

スパー型(Spar-buoy)

バラストで安定させた円筒形の構造物で、水中での重心を浮力の中心より低くすることで安定性を得ています。

そのため、構造体は通常下部が重く上部が軽くなっているのが特徴です。

スパー型は構造が単純なため、製作が容易で安定性も高いが、喫水が大きいため、組み立て、輸送、設置の際の扱いが難しいとされています。

日本では戸田建設が長崎県五島市沖で8基のスパー型浮体を浮かべる予定です。

セミサブ型(Semi-submersible platform)

カテナリー式の係留が多く、海面に半潜水状態で浮遊する浮力安定型のプラットフォーム。

安定性を保つために大型の重量構造物が必要となることが多いです。

喫水(海水に沈んでいる深さ)はそこまで大きくない(といっても10m程度)ため、より柔軟な適用が可能で設置も簡単とされています。

一般的な水中に沈めた浮力部とコラムから構成される浮体でが、各々に作用する波力の位相差を利用し鉛直動揺の低減を図っています。

セミサブ型はバージ型の改良形で、バージ型は、主に底面が平らな箱舟形状のものであり、水面との接触面が増すことで安定度を高める構造となっています。

セミサブ型で代表的なものは、Principal Power Inc社のWindFloatで、21年からスコットランド沖ですでに運転開始しています。

バージ型だとBW Ideol社の浮体が日本の北九州に浮かんでいますね。

TLP型(Tension leg platform)

半潜水型の浮体構造物で、張力係留索で海底に固定され、安定性を確保しています。

喫水が小さく、張力が安定しているため、構造物の小型・軽量化が可能ですが、この設計では係留索やアンカーシステムにかかる応力が大きくなります。

また、設置作業にも課題があり、係留索が故障した場合は運用リスクが高まるというネガティブポイントもあります。

日本だとグリーンイノベーション基金事業(https://www.nedo.go.jp/activities/green-innovation.html)においてJERA&MODEC組がトライしていますね。

筆者の所感

筆者の所感ということで、完全に個人的な意見を述べたいと思います。なお、この部分は風力事業でみっちり働いてきたことによる知見も反映させることもあり(あとは私のブログ継続モチベのため)次回以降、有料にしようと思っています。

コーヒー一杯おごってやるか、くらいの感覚で是非よろしくお願いします!

+++++++++++++++++++++++++++++++

結局どの形式がいいのか、ということですが、これは設置する海域や風の強さ、地盤条件などによっても大きく変わってくるところだと思います。

ただ、超個人的意見として、大変僭越ながら○×を付けてみました。

スパー型:△

利点:

・シンプルな構造で連続生産に対応可能

・可動部品が少ない(バラストが不要な場合多数)

・優れた安定性

欠点

・喫水が大きく、水深に制約あり(設置場所、港内作業等)

・海上での発電機組立には、DP付大型起重機船等が必要

コメント

スパー型はやはり喫水の深さが難点で、100mを超えるような水深に適しています。

そしてそれだけ長い構造物を扱うため、とくに作業船での洋上作業がかなり煩雑になると想像します。

そうなると作業船自体も特殊なものが必要になり、余計にお金がかかる見込みとなります。

現時点で欧州でもスパー型の開発は積極的には進んでいない状況です。

セミサブ型:〇

利点

・浅海域での運用が可能(柔軟な対応可能)

・必要船舶数が少なく、基本的なタグボートのみで可能

・陸上での発電機組立、港内での改修が可能

欠点

・十分な浮力と安定性を得るための構造物の大型化

・溶接部が多い複雑な鉄骨構造は製作難度が高い

・バラストシステムが高価になる可能性あり

コメント

セミサブ型は現在欧州で最も多く開発されている浮体形式であり、いろんなコンセプトが出始めています。(次回以降、詳細な浮体メーカーをご紹介できればと思います)

個人的にはOcergy社(https://www.ocergy.com/ja/)の軽い浮体コンセプトは面白いと思っています。

ただ、セミサブの中でも例えば、PPI社とバージに近いBW Ideol社では、波周期によって揺れ方が変わってきます。

バージ型はどうしても固有周期が長くなり、とくに太平洋側の波周期と近いので揺れやすくなってしまうというデメリットがあります。

揺れやすくなる=浮体とタワーにかかる荷重が大きくなるので、そこがボトルネックの一つになるという難点があります。

TLP型:△~〇?

利点

・浮体の軽量化が図れる

・陸上での発電機の組立可能

・可動部が少ない(アクティブバラストが不要)

・優れた安定性

欠点

・係留索、アンカーへの高負荷

・困難な設置作業

・特殊な設置船が必要な場合が多い

コメント

TLP型は係留がやはり特殊であり、この部分の安全性と施工性がキーとなります。現時点ではおそらくセミサブやスパーのほうが安く仕上がるでしょう。

但し私がここで「〇?」としているのは、その優れた安定性にあります。

浮体ということでどうしても揺れる=風車が風に対して垂直に向かず、ロスが発生する懸念がありますが、TLPの場合は揺れがほぼない(係留で引っ張って揺れないシステムになっています。詳細はまた次回以降)ため、発電量が他の形式よりもいいのではないか、という点です。

また、他の浮体式と比べて、係留面積が小さいのも特徴です。

他の係留形式では係留チェーン(係留索)の長さは500~1000mにも及びますが、TLPだと100m程度です。

そのため、その周辺での漁業活動の制約が少なく済む可能性があります。

ただし、係留がなくても電源ケーブルは海底に存在していますし、大きな張力がかかっている係留のそばでの漁業活動を実施できるのか、という点はまだまだこれからクリアにしなければなりません。

まとめ

今回は浮体形式について纏めてみました。

今の技術の成熟度からするとスパーやセミサブが有力ですが、TLPもメリットが多いので今後の動向を注視していきたいですね。

次回は浮体形式をもう少し掘り下げて、各プレーヤーがどういった浮体を開発しているのか紹介したいと思います。

それではまた!

Ren

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?