学校教育はワークショップで学ぶ→変わる part1.

「ワークショップとは主体的・対話的で深い学びであり、かつ真面目な遊びである」

はじめに

日本の学校教育をアップデートするためのキーワードに「ワークショップ」を挙げている。

では、このワークショップ(以下WS)とは何なのか? なぜやるのか? どうやってやるのか?を述べていく。

What① 主体的・対話的とは??

まず、冒頭に挙げた「主体的・対話的で深い学び」というワードは、小・中・高校の学習指導要領にある授業改善のためのキーワードを引用したものであるが、WSへの考え方に大きく通ずるものがある。

主体的・対話的で深い学びの実現

では、なぜ学習指導要領の内容と真面目な遊びという言葉が、「WSって何?」という問いにつながるのか具体的な特徴と照らし合わせた上で内容を分解して述べていく。

まず主体的・対話的という2つのワードを説明するためにWSの定義と特徴について述べる。 WSを実施する際、講義などの一方的な知識伝達スタイルではなく、参加者が自ら「参加」「体験」し、グループの「相互作用」の中で何かを学びあったり、創り出したりする双方向的な学びと創造のスタイルのことをここではWSの定義とする。

次にWSの特徴である。WSの特徴は、どんな人も自らが参加者となり体験や経験をする事を通して共創や協働、シナジーが生まれることで互いが学び合えることが特徴としてある。

この定義と特徴について合わせて考えた上で補足をいれると、ここでいう「参加者」とは、その場にいて受け身で何かを学ぶ者ではなく、自らが当事者となり「自分事」として主体的に動いている者のことを指す。「自分事」とは、自分(たち)が考えた、もしくは創ったと考えられる当事者意識のことである。その対義語が「他人事」となるが、これは人から一方的に教えられたり、指示されたりすることで遠い出来事(対岸の火事)と考えてしまうことを意味する。

つまりWSの場では、参加者自らが当事者として主体的であり、かつ一方的な話ではなく、双方向でのコミュニケーションがある場としてそれは、必然に対話的となる。

What② 深い学びって?

次に深い学びについて理解してしていくにあたって、まず「学び」というワードを整理する。ここでいう学びとは、知識や技術を習得することだけに囚われるのではなく経験や体験、それらの省察などを通して得られた自分なりの納得解や分かち合えたこと、さらには違和感をも学びとする。

日本式の学校教育では知識の伝達によって、学習者が習得もしくは獲得できた正解に対して学びとしがちであるが、WSで得られる学びはこれとは異なる。

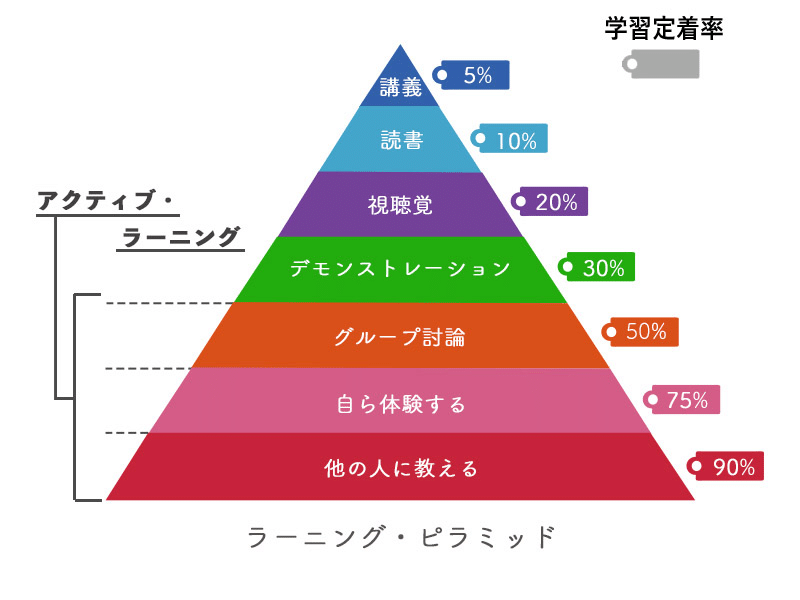

学びについては、ラーニングピラミッドで見るで見る定着率もしくは、効率が分かりやすい。

学習者(参加者)の立場からもWSでの学びは、求める学習がそれぞれに異なり、必ずしも一つの正解を目指すものではない。

つまり知識を習得することだけにとらわれるのではなく、知識や技術を生かして参加者それぞれが主体的となり協働的な活動の中で思考を巡らせ表現するまでの過程で得られる「気づき」や「経験」をここでの深い学びという。

What③ 真面目な遊び??

最後に真面目な遊びの意味を紐解いていく。ここで必要なのが「根源的能動性」についての理解である。

根源的能動性とは、自らの意思により行動を起こすことであり、誰かに指示され誘導されて動きだす状態とは異なるものである。つまり、思わず我を忘れて熱中してしまうような場や経験の中に自分自身があることが根源的能動性を生み出すきっかけとなることである。その中には「おもしろい」や「ワクワク」といった感覚がありWSではこれが重要となる。

しかし「WSを見ていると遊んでいるように見える」とよく言われるが、これは「おもしろい」や「ワクワク」といった感覚の中に参加者がいて根源的能動性の中に深い学びを得ているのである。

よって、ただ遊んでいるのではなく、学びを遊びのような感覚の中で行っていることから真面目な遊びという表現になった。

以上のことから、WSとはおもしろいや、ワクワクする場の中で参加者が主体(自分事)となり双方向からのコミュニケーションの中で気づきや経験としての学びを得ていくことであり、それが「主体的・対話的で深い学びであり、かつ真面目な遊び」となるのである。

学校教育はワークショップで学ぶ→変わる part2.『なぜワークショップがいいのか?〜実例から発見する学び方の進化〜』…へ続く!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?