【ギター製作】ダンエレ風ホロウボディの習作④(手直し)

前回形にして弾いてみたところ次の様な課題が。

ハイが強すぎて歌モノのバックで浮く

オクターブが合わない

弦高調整出来ない

PUセレクタが邪魔

直さないと実戦投入には使いづらい感じ。ひとつづつ手を入れて行きます。

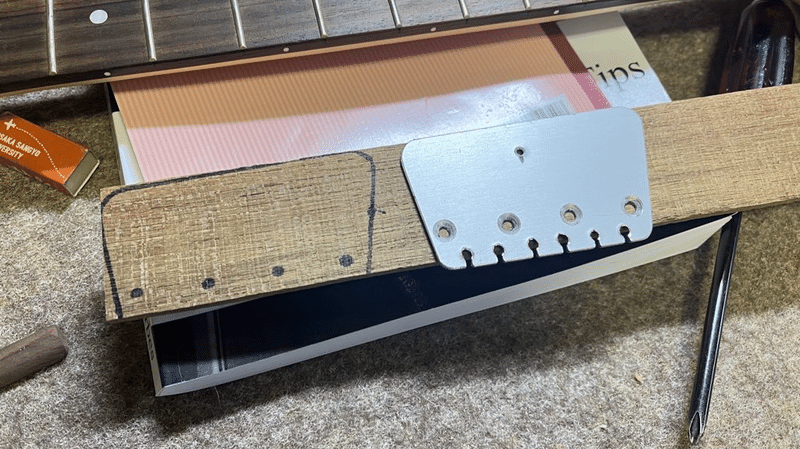

まずはブリッジから。オクターブ調整できる様サドル固定穴を長穴化します。合わせて嵩上げさせる為に使ってた平ワッシャの代わりにチークの端材板でベース板を作ります。ブリッジプレートの両脇には弦高調整用にM3セットビスを仕込む構造へ。ついでにサドルも指板Rに合わせて作り直しておきます。

コレでブリッジ改良は出来上がり。

次にPUセレクタの位置を変えるついでにピックガードを作り直します。工房に転がってたウォルナットから薄板を挽き割り。

ここからドラムサンダを使って2.9mmへ厚みを調整した後に外形を切り出します。

動きのある木目を弦の向きと合わせて自然な感じに切り出したら、次に元のピックガードを型紙にして取付穴を開けていきます。

次にボディ側キャビティの拡大、セレクトSWの位置を動かすためにジャック位置をズラして対応します。適当にスケッチした形へエンドミル付けたトリマで成形していきます。

仕上げにピックガードに部品用の穴を開けていきます。作業に夢中で途中経過を写すの忘れていましたが、ボール盤で下穴開けた後に手ヤスリで少しづつ仕上げています。後で比較写真出しますが、PUのスラント角を1弦と6弦で2.5度、前回と反転させて配置しています。コレでハイを少しは抑えられるはず。

ピックガードが出来たのでパーツを載せ回路を組みなおします。こちらもハイを落とす事を目標にポットを500kから250kAカーブへ、ボリュームはスムーズテーパ化してコンデンサは手持ちのオイルコンとします。ジャックは信頼性重視でsoundcraftのモノへ交換、配線材はデッドストックの単芯と銅線でシンプルにまとめます。ピックガード側のシールドは無しで組んでみました。

あとは組み立てるだけ、サッと組んだら早速セッションに実戦投入し試奏してみます。

変更前と後を比較したらこんな感じ。

微妙に色々触ってますが、間違い探しみたい。

まぁややこしい事はいいんです、気持ちよく弾けるかだけがだいじ。

早速使ってみた結果ですが、

ジャジャ馬感が薄まりとても弾きやすい!

歌モノで弾いていても歌と喧嘩せずいい感じにコード感が出て、上手く溶け込みます。コレなら充分実用に耐えそうです。

しばらくこの状態で弾きこみながら、各部を追い込んで行きましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?