最終講評#ディスプレイのある部屋

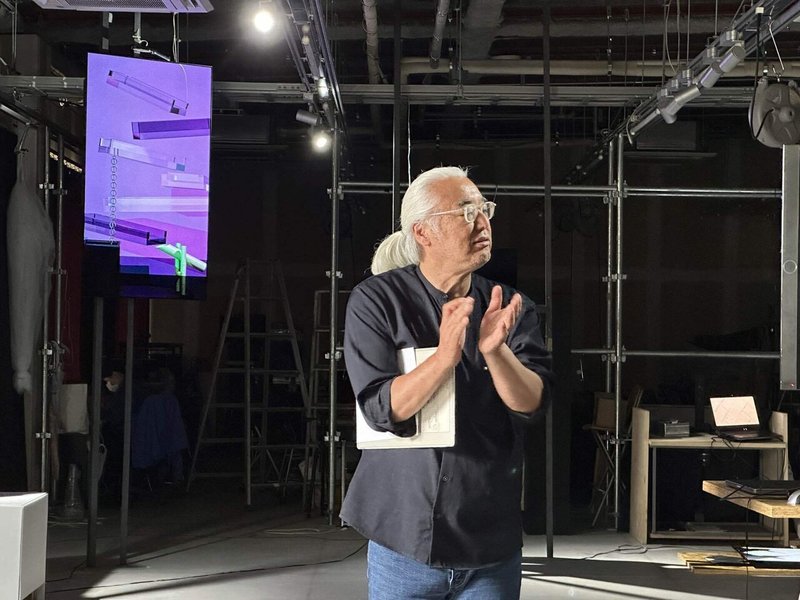

2024.5.20(月)に「ディスプレイのある部屋」(ディスある)という授業の最終講評がありました。

月・火・水 3-4限の授業なので、週明けすぐに講評です。午前中から微調整をし、講評に備えている受講生も。映像を作りつつ、展示の調整を行うので、様々な経験が総動員されます。

今回の出展作品は8作品。ディスプレイを一人1枚あてがわれました。

何度かこのnoteでも取り上げました課題内容について。「ディスプレイとモノを組み合わせる」という課題でした。

さらに、尺(映像の長さ)を3分ジャストとしました。

映像作品であれば尺の規定はよくあるもの。ただ、今回は3分“ジャスト"。

3分以下でも3分以下でもなく「3分ちょうどで作ってくださいね〜」。

という条件でした。

加えて、2分30秒に「ピーク」を設けてください、という条件も。

「ピーク」についての解釈は作品ごとに委ねられます。

ある場合は、「明るくなる」といった輝度のピークであったり、「動きが派手になる」といったモーションのピークであったり、「出来事」の盛り上がりかであったり。各自、映像そのものの「質」の転換などが各自追求されました。

その「ピーク」を(も)足がかりに、映像がディスプレイという枠を超え(※1)、モノへと干渉し、空間と響きあう。それが映像空間ⅠB(ディスプレイのある空間)の志向の一つ。

モノの存在感を利用して、あたかも映像が存在しているかのように見えたり。映像の変化が、実際のモノが変化しているように感じたり。

映像とモノが対等に干渉する可能性を探りました。

また今回は、複数の異なる作品が併存させました。

作品が複数あることを積極的に取り入れています。これは通常の作品提示とは逆行しているかもしれません。

一般的な作品であれば、作品が独立して空間から切り離されて、作品が世界から際立ち(※2)、作品として提示しやすくなります。それは作品同士でもいえること。あるときは空間を区切り、十分なスペースをとるかもしれません。あくまでも一般的には。

一方、今回の授業『映像空間ⅠB(ディスプレイのある部屋)』では他の作品との併存を試みています。他と作品と並ぶことでそれぞれの魅力が高められる可能性があるのではないかと模索しているのです。

具体的には、「尺3分」と「ピーク」によって映像を同期させて併存を模索しました。

システム的にはBrightSignによって各作品を同期させます。BrightSignは別々の映像をある条件に従って再生制御できます。こちらは比較的一般的な機器。

それぞれ異なる作品でありながら尺を共有しつつ、ピークを揃える。そのことで、部分として作品が成立しながら、ふと全体性も生まれる。そのことで作品の併存の可能性を模索しました。

授業としては一区切り。講評を終えて、それぞれの作品の可能性と成果が確認できたように思います。一方で、可能性という名の余白があることも確認できました。そちらの成果はブラッシュアップを経て、武蔵野美術大学鷹の台オープンキャンパスで発表いたします。

映像空間ⅠB(ディスプレイのある部屋)

『成果発表』

日時:2024/7/13(土)-14(日) 10:00〜17:00(予定)

場所:武蔵野美術大学鷹の台キャンパス16号館301(予定)

※1『枠』

映像の枠という問題意識は、映像空間領域でたびたびテーマになっています。特に2024年度になって顕著です。大学院を含めた実制作やリサーチによって、映像の枠をどのように取り扱うかが、言語化されつつあります。この問いによって、映像空間領域が挑むべき「映像のこれから」も鮮明になりつつあります。この大きな命題について応答は、何らかのタイミングで発表できよう目下画策中です。(同士を求む!)

※2『作品が世界から際立ち』

絵画における額縁や、彫刻における台座は、作品と空間を切り離す機能と映像空間では一旦、解釈しつつあります。額縁や台座から解放されて、そこから空間が対象になった。そのような美術領域の轍を参照しつつ、映像が空間とどのような関わりをもてるのか。探求は日々つづいています。(renki@musabi.ac.jp)

アンケート

それでは授業アンケートを紹介いたします。アンケートは匿名です。

いろんな先生からいいアドバイスをいただいた

様々な背景をもつ教員がそれぞれの視点で、指導していきました。時に先生によって反対の意見があることも。それは作者として、どの意見を参考にするかも自由なのだと思います。『映像空間』は様々な領域の交差点でもあるかもしれませんね。

この授業は、リーアルとバーチャルの組み合わせに対する理解を深めさせてくれました。授業は実際には、現実と仮想の曖昧な境界について探求しています。興味深いのは、映像表現で仮想空間とモノが存在する現実空間とのつながりを見つける点であり、難しいのはその点を見つけるのが容易ではないということです。

初めての課題でした。ディスプレイとモノはモノの選択が自由である分、探求までに時間を要した印象です。可能性を追求するには時に、縛りが必要でその縛りがモノに起因すると、ついつい追求の課程で、モノを変えてしまいたくなる気持ちもわかります。自由度の高さは、探求の深さをトレードオフなのかもしれないと、課題を設定する際いつも感じているところです。

授業中他の学生と作品についてもっと交流したい

こちら他の授業でもありました。個人制作でありつつ交流する機会を今後検討していきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?